頻繁なリロード禁止のお願い

大変お世話になっております。切実なお願いです。

ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。

また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。

詳細ページ

ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。

また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。

詳細ページ

Visa Master JCB Amex Diners Club Discover

各社クレジットカードがご利用いただけます。

noisy のお奨め

Spiegelau Grand Palais Exquisit

シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・レッドワイン 424ML

軽くて薄くて香り立ちの良い赤ワイン用グラスです。使い勝手良し!

Comming soon!

Spiegelau Grand Palais Exquisit

シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・ホワイト 340ML

軽くて薄くて香り立ちの良い白ワイン用グラスです。使い勝手良し!

Comming soon!

有 る と 便 利 な グ ッ ズ !

WEBの情報書込みもSSLで安心!

Noisy Wine [NOISY'S WINE SELECTS] のサイトでは、全ての通信をSSL/TLS 情報暗号化通信し、情報漏洩から保護しています。

◆◆Twitter 開始のご案内

時折、Twitter でつぶやき始めました。もう・・どうしようもなくしょうもない、手の施しようの無い内容が多いですが、気が向いたらフォローしてやってくださいね。RWGの徳さん、アルXXロのせんむとか・・結構性格が出るもんです。

https://twitter.com/noisywine

ヴィットーリオ・グラツィアーノ

ヴィットーリオ・グラツィアーノ

イタリア Vittorio Graziano エミーリア=ロマーニャ

Vittorio GrazianoDomaine index -- Open All Column

● ロマーニャ近辺のワインは、「発泡してないと売れない」と言われていまして、自然な発泡(フリッザンテ)をしているのが普通です。

しかしながらその発泡は、「後からガスを足す」方式が多く、特にランブルスコは99%が「自然では無い発泡」をしていると言われています。

そんな中で、品種にもこだわった自然な栽培、自然な発泡、ポテンシャルの有る味わいを造り出している素晴らしい造り手をご紹介します。ヴィットーリオ・グラツィアーノです。

■独創的な感覚とこだわり、ヴィットーリオにしか造り出せない繊細かつ圧倒的な味わいのランブルスコ。

■独創的な感覚とこだわり、ヴィットーリオにしか造り出せない繊細かつ圧倒的な味わいのランブルスコ。

モデナより南へ10km、丘陵地との境目にあるカステルヴェートロ・ディ・モデナ。ランブルスコの中でもグラスパロッサを用いた「Modeneseモデネーゼ」と呼ばれるランブルスコの銘醸地でもある。その中でも、古典的な瓶内醗酵を行っている造り手の中で、グラツィアーノを知らない人間はいない。

現在生産されているランブルスコの99%を占める、平地でのブドウ栽培と、大型のアウトグラーヴェ(加圧式ステンレスタンク)による大量生産。しかし、ヴィットーリオが追求するのは残りの1%、自然環境を重視したブドウ栽培と、古典的な瓶内醗酵を前提として極力介入や添加を行わない醸造。畑では自然環境をメインに考え、不耕起、無肥料による草生栽培を実践。人為的な介入を最小限に抑えることで、ブドウそれぞれの持つ個性(野性味)を引き出す。ブドウについても畑に残っていた古樹より自ら苗木を取り、クローン選抜される以前のランブルスコ系のグラスパロッサ、サラミーノ、ソルバーラ。

「ランブルスコ系統でいえば、モデナを代表するといってもいいグラスパロッサは、その名の通り梗(及び葉)が赤く、果皮の厚みと房の大きさあるブドウ。だけど、巷にあるグラスパロッサには、この畑にあるような個性はほとんど見られないな。そのように改良されてしまっているんだ。そして最も古くからあるとされているソルバーラ、結実がとても悪く色調も薄いけど、素晴らしく繊細な香りと骨太な酸を持っている。そして房が小さいサラミーノは果実が密集、豊かなタンニン。トレッビアーノについても同じ、モンタナーロは厚い果皮と十分なエキス分。そしてスパーニャは未知な部分が多いブドウだけれど、繊細な酸と奥行きのあるブドウ。」

そう語るヴィットーリオ。

醸造においてもその考えは一貫しており、酵母添加や温度管理を行わないのはもちろん、ステンレスタンクやポンプを使用せず、木樽での醗酵、オリ引きやボトル詰めについても重力以外の負荷をかけない手法にこだわる。収穫後、木樽にて短期間のマセレーション(ランブルスコにおいては約7日)を行い、果皮との接触によりゆっくりと醗酵を促す。

オリ引きを行った後にボトル詰めを行い、ワインの中に残った糖分と酵母が再び活動するのを待つ。再醗酵を終えた後、ここからがヴィットーリオの本質ともいえる部分。オリとともに長期間の熟成を行うことで、オリからのエキス分を十分に引き出すことができるというヴィットーリオ。スボッカトゥーラ(オリ抜き)は行わず、SO2についても収穫時にごく少量使用するのみ。一方で、それだけの長い期間オリと一緒だというのに、オリの持つネガティブな要素が一切感じられないという事に驚かされてしまう。

タルビアナーツはモデナに残る最古の醸造法に由来する、と語るヴィットーリオ。収穫したモンタナーロを果皮と共に木樽へ。醗酵によって形成される果帽(果皮や種子が醗酵の勢いで浮き上がり、フタのようになったもの)を、櫂入れや攪拌など一切行わずに、果帽によって密閉された状態のまま、可能な限り熟成したという白。

サッソスクーロはマルボ・ジェンティーレなど、地ブドウばかり6種類。果実として熟成するタイミングの違う6つを、完熟した順番に樽に加えていくという赤。どちらも彼独自の哲学の元、常識に縛られない手法によって造られたワイン。必要な事だけ行う、自然環境を優先した栽培と、独創性豊かな醸造哲学。他にはない個性と圧倒的な味わいを持ったワイン。素晴らしい造り手の一人です。

しかしながらその発泡は、「後からガスを足す」方式が多く、特にランブルスコは99%が「自然では無い発泡」をしていると言われています。

そんな中で、品種にもこだわった自然な栽培、自然な発泡、ポテンシャルの有る味わいを造り出している素晴らしい造り手をご紹介します。ヴィットーリオ・グラツィアーノです。

■独創的な感覚とこだわり、ヴィットーリオにしか造り出せない繊細かつ圧倒的な味わいのランブルスコ。

■独創的な感覚とこだわり、ヴィットーリオにしか造り出せない繊細かつ圧倒的な味わいのランブルスコ。モデナより南へ10km、丘陵地との境目にあるカステルヴェートロ・ディ・モデナ。ランブルスコの中でもグラスパロッサを用いた「Modeneseモデネーゼ」と呼ばれるランブルスコの銘醸地でもある。その中でも、古典的な瓶内醗酵を行っている造り手の中で、グラツィアーノを知らない人間はいない。

現在生産されているランブルスコの99%を占める、平地でのブドウ栽培と、大型のアウトグラーヴェ(加圧式ステンレスタンク)による大量生産。しかし、ヴィットーリオが追求するのは残りの1%、自然環境を重視したブドウ栽培と、古典的な瓶内醗酵を前提として極力介入や添加を行わない醸造。畑では自然環境をメインに考え、不耕起、無肥料による草生栽培を実践。人為的な介入を最小限に抑えることで、ブドウそれぞれの持つ個性(野性味)を引き出す。ブドウについても畑に残っていた古樹より自ら苗木を取り、クローン選抜される以前のランブルスコ系のグラスパロッサ、サラミーノ、ソルバーラ。

「ランブルスコ系統でいえば、モデナを代表するといってもいいグラスパロッサは、その名の通り梗(及び葉)が赤く、果皮の厚みと房の大きさあるブドウ。だけど、巷にあるグラスパロッサには、この畑にあるような個性はほとんど見られないな。そのように改良されてしまっているんだ。そして最も古くからあるとされているソルバーラ、結実がとても悪く色調も薄いけど、素晴らしく繊細な香りと骨太な酸を持っている。そして房が小さいサラミーノは果実が密集、豊かなタンニン。トレッビアーノについても同じ、モンタナーロは厚い果皮と十分なエキス分。そしてスパーニャは未知な部分が多いブドウだけれど、繊細な酸と奥行きのあるブドウ。」

そう語るヴィットーリオ。

醸造においてもその考えは一貫しており、酵母添加や温度管理を行わないのはもちろん、ステンレスタンクやポンプを使用せず、木樽での醗酵、オリ引きやボトル詰めについても重力以外の負荷をかけない手法にこだわる。収穫後、木樽にて短期間のマセレーション(ランブルスコにおいては約7日)を行い、果皮との接触によりゆっくりと醗酵を促す。

オリ引きを行った後にボトル詰めを行い、ワインの中に残った糖分と酵母が再び活動するのを待つ。再醗酵を終えた後、ここからがヴィットーリオの本質ともいえる部分。オリとともに長期間の熟成を行うことで、オリからのエキス分を十分に引き出すことができるというヴィットーリオ。スボッカトゥーラ(オリ抜き)は行わず、SO2についても収穫時にごく少量使用するのみ。一方で、それだけの長い期間オリと一緒だというのに、オリの持つネガティブな要素が一切感じられないという事に驚かされてしまう。

タルビアナーツはモデナに残る最古の醸造法に由来する、と語るヴィットーリオ。収穫したモンタナーロを果皮と共に木樽へ。醗酵によって形成される果帽(果皮や種子が醗酵の勢いで浮き上がり、フタのようになったもの)を、櫂入れや攪拌など一切行わずに、果帽によって密閉された状態のまま、可能な限り熟成したという白。

サッソスクーロはマルボ・ジェンティーレなど、地ブドウばかり6種類。果実として熟成するタイミングの違う6つを、完熟した順番に樽に加えていくという赤。どちらも彼独自の哲学の元、常識に縛られない手法によって造られたワイン。必要な事だけ行う、自然環境を優先した栽培と、独創性豊かな醸造哲学。他にはない個性と圧倒的な味わいを持ったワイン。素晴らしい造り手の一人です。

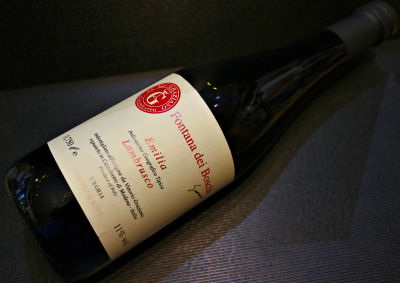

●2014 Lambrusco Fontana dei Boschi

ランブルスコ・フォンタナ・デイ・ボスキ I.G.T.

【こんなランブルスコは飲んだことがおそらく無い方がほとんどでしょう。本格派で自然派、素晴らしくピュア&ナチュラルな味わいです!】

ライトなタッチで爽やかな、とても飲み易いのがランブルスコである・・と思ってませんか?・・まぁ、確かに現在のランブルスコはそんな傾向ですよね。それも半分ほどがそのようになっているんじゃなくて、

「ほぼ100%が偽物?」

まぁ、偽物と言うのはどうかと思いますが、99%が偽物だとしたら、真贋の決着は付き辛いことこの上無いでしょう。

ヴィットーリオのこの濃密で特徴のある複雑な味わいのしっかりしたランブルスコは、非常にピュアでナチュラル・・で、

「まったく甘く無い!」

です。

甘さで逃げることはせず、ただただ本物の葡萄の素直な味わいを追及した結果として、

「多数派では無い本格派」

になっちゃった訳ですね。

飲んでみると紫に赤が入ったグラデュエーションの有る色調から、さほどは強く無い泡・・当初はそれなりに旺盛ですが徐々に落ち着いてきます。...

「ほぼ100%が偽物?」

まぁ、偽物と言うのはどうかと思いますが、99%が偽物だとしたら、真贋の決着は付き辛いことこの上無いでしょう。

ヴィットーリオのこの濃密で特徴のある複雑な味わいのしっかりしたランブルスコは、非常にピュアでナチュラル・・で、

「まったく甘く無い!」

です。

甘さで逃げることはせず、ただただ本物の葡萄の素直な味わいを追及した結果として、

「多数派では無い本格派」

になっちゃった訳ですね。

飲んでみると紫に赤が入ったグラデュエーションの有る色調から、さほどは強く無い泡・・当初はそれなりに旺盛ですが徐々に落ち着いてきます。...

Copyright(C) 1998-2023 Noisy Wine [ Noisy's Wine Selects ] Reserved