頻繁なリロード禁止のお願い

大変お世話になっております。切実なお願いです。

ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。

また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。

詳細ページ

ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。

また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。

詳細ページ

■新着情報メールサービスのご登録

Noisy wine の新着情報メールサービスにご登録いただきますと、ご登録いただきましたメールアドレスに「タイムリーに」更新情報をお届けいたします。希少性のあるワインをご希望でしたら登録必須のサービスです。

■お届け情報他

現在以下の宛先に対し新着情報メールをお届けするすることが出来ません。世界情勢を反映してか、各社様メールのフィルターを厳しくしています。申し訳ありませんが gmail.com や yahoo.co.jp (yahoo.comは厳しいです) などのフリーアドレスに変更をご検討の上、再登録をお願いいたします。不明な方は最下段中央の「e-mail to noisy」よりお問い合わせください。

■新着情報メール不達の宛先(新規登録も出来ません)

icloud.com nifty.com me.com mac.com hi-ho.ne.jp tiki.ne.jp enjoy.ne.jp docomo.ne.jp plala.or.jp rim.or.jp suisui.ne.jp teabreak.jp outlook.com outlook.jp hotmail.co.jp hotmail.com msn.com infoseek.jp live.jp live.com

etc.

■お届け情報他

現在以下の宛先に対し新着情報メールをお届けするすることが出来ません。世界情勢を反映してか、各社様メールのフィルターを厳しくしています。申し訳ありませんが gmail.com や yahoo.co.jp (yahoo.comは厳しいです) などのフリーアドレスに変更をご検討の上、再登録をお願いいたします。不明な方は最下段中央の「e-mail to noisy」よりお問い合わせください。

■新着情報メール不達の宛先(新規登録も出来ません)

icloud.com nifty.com me.com mac.com hi-ho.ne.jp tiki.ne.jp enjoy.ne.jp docomo.ne.jp plala.or.jp rim.or.jp suisui.ne.jp teabreak.jp outlook.com outlook.jp hotmail.co.jp hotmail.com msn.com infoseek.jp live.jp live.com

etc.

noisy のお奨め

Spiegelau Grand Palais Exquisit

シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・レッドワイン 424ML

軽くて薄くて香り立ちの良い赤ワイン用グラスです。使い勝手良し!

Comming soon!

Spiegelau Grand Palais Exquisit

シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・ホワイト 340ML

軽くて薄くて香り立ちの良い白ワイン用グラスです。使い勝手良し!

Comming soon!

有 る と 便 利 な グ ッ ズ !

WEBの情報書込みもSSLで安心!

Noisy Wine [NOISY'S WINE SELECTS] のサイトでは、全ての通信をSSL/TLS 情報暗号化通信し、情報漏洩から保護しています。

◆◆Twitter 開始のご案内

時折、Twitter でつぶやき始めました。もう・・どうしようもなくしょうもない、手の施しようの無い内容が多いですが、気が向いたらフォローしてやってくださいね。RWGの徳さん、アルXXロのせんむとか・・結構性格が出るもんです。

https://twitter.com/noisywine

■□新着情報MS 2025年第40弾 Ver.1.0 page6□■

次号発行まで有効です。2025年05月23日(金) より発送を開始いたします。 最短翌日到着地域2025年05月24日(土)! になります。翌々日到着地域で2025年05月25日(日) が最短です。

発送が集中した際はご希望に添えない場合もございます。

◆新着商品は通常の送料サービスと異なります。「ここ」 で確認

◆在庫表示はページ読込時数です。既に完売もございます。

次号発行まで有効です。2025年05月23日(金) より発送を開始いたします。 最短翌日到着地域2025年05月24日(土)! になります。翌々日到着地域で2025年05月25日(日) が最短です。

発送が集中した際はご希望に添えない場合もございます。

◆新着商品は通常の送料サービスと異なります。「ここ」 で確認

◆在庫表示はページ読込時数です。既に完売もございます。

ボッカディガッビア

ボッカディガッビア

イタリア Boccadigabbia マルケ

● ロッソ・ピチェーノです。何故かnoisy の新着では今ひとつの人気なんですが、

「濃いだけじゃない・・・というよりも、決して濃すぎない」

素晴らしい果実味を持っています。

それよりも、マルケのワインに耐性を持たれていないのでしょうか?トスカーナのワインとニュアンスはそうそう変りませんので・・・やや、黒味が強いかな?と言う程度。エレガントで充実した味わいですので、是非ご検討くださいね。

どこからどう見ても極小のワイナリー、ボッカディガッビアは、様々な意味でマルケ州でもっとも興味深いワイナリーのひとつである。

1950年までワイナリーを所有していたのは、かのナポレオン直系の子孫、ルイージ・ジローラモ・ナポレオン・ボナパルト公だった。実際19世紀初頭から、ナポレオン家による経営のもと、ボッカディガッビアにはフランス品種が植えられていたのである。土地の人々が「ボルドー」、「フランチェージ」などと呼んでいた諸品種がそれだ。こうした遺産は、不幸にも競売にかけられ終焉するに至った皇帝領崩壊の際に、完全に失われてしまった。

こんなわけで、現在のオウナー、エルヴィディオ・アレッサンドリが、ピノ・ブラン、シャルドネ、ピノ・グリ、カベルネ・ソーヴィニョンを、伝統的なサンジョヴェーゼとトレッビアーノと一緒に植えたのも、まったく道理にかなったことだ。クオリティの面だけでなく、歴史的にみても意味のある選択なのだ。

ボッカディガッビアが造るワインは、以下の通り。卓越した複雑さを持つカベルネ・ソーヴィニョンのアクロンを約800ケース、柔らかくフレッシュで早飲み型のロッソ・ピチェーノ DOCを5000ケース、ピノ・グリ、ピノ・ブラン、そしてピノ・ノワールをブレンドした、深みのある独特の味わいのラ・カステッレッタ350ケース、そしてイタリアでもベストに数えられる樽発酵のシャルドネ、モンタルペルティを250ケース。そして最後に、ガルビと呼ばれる、シャルドネとトレッビアーノをブレンドした素晴らしく新鮮なワイン。

エルヴィディオの手になるボッカディガッビアの再生は、ごく最近の出来事であるが、とても情熱的な取り組みである。ただクオリティのみを追求した証ともいえる、ブドウ畑とセラーでの彼の業績を、賞賛しないわけにはいかない。畑とセラー、そしてすべてのワインのなかに味わうことのできる卓越性と興奮に関しては、オウナーと献身的なワインメーカー、ファブリツィオ・チュッフォリに敬意を表すべきだろう

「濃いだけじゃない・・・というよりも、決して濃すぎない」

素晴らしい果実味を持っています。

それよりも、マルケのワインに耐性を持たれていないのでしょうか?トスカーナのワインとニュアンスはそうそう変りませんので・・・やや、黒味が強いかな?と言う程度。エレガントで充実した味わいですので、是非ご検討くださいね。

どこからどう見ても極小のワイナリー、ボッカディガッビアは、様々な意味でマルケ州でもっとも興味深いワイナリーのひとつである。

1950年までワイナリーを所有していたのは、かのナポレオン直系の子孫、ルイージ・ジローラモ・ナポレオン・ボナパルト公だった。実際19世紀初頭から、ナポレオン家による経営のもと、ボッカディガッビアにはフランス品種が植えられていたのである。土地の人々が「ボルドー」、「フランチェージ」などと呼んでいた諸品種がそれだ。こうした遺産は、不幸にも競売にかけられ終焉するに至った皇帝領崩壊の際に、完全に失われてしまった。

こんなわけで、現在のオウナー、エルヴィディオ・アレッサンドリが、ピノ・ブラン、シャルドネ、ピノ・グリ、カベルネ・ソーヴィニョンを、伝統的なサンジョヴェーゼとトレッビアーノと一緒に植えたのも、まったく道理にかなったことだ。クオリティの面だけでなく、歴史的にみても意味のある選択なのだ。

ボッカディガッビアが造るワインは、以下の通り。卓越した複雑さを持つカベルネ・ソーヴィニョンのアクロンを約800ケース、柔らかくフレッシュで早飲み型のロッソ・ピチェーノ DOCを5000ケース、ピノ・グリ、ピノ・ブラン、そしてピノ・ノワールをブレンドした、深みのある独特の味わいのラ・カステッレッタ350ケース、そしてイタリアでもベストに数えられる樽発酵のシャルドネ、モンタルペルティを250ケース。そして最後に、ガルビと呼ばれる、シャルドネとトレッビアーノをブレンドした素晴らしく新鮮なワイン。

エルヴィディオの手になるボッカディガッビアの再生は、ごく最近の出来事であるが、とても情熱的な取り組みである。ただクオリティのみを追求した証ともいえる、ブドウ畑とセラーでの彼の業績を、賞賛しないわけにはいかない。畑とセラー、そしてすべてのワインのなかに味わうことのできる卓越性と興奮に関しては、オウナーと献身的なワインメーカー、ファブリツィオ・チュッフォリに敬意を表すべきだろう

●

2020 Rosso Piceno

ロッソ・ピチェーノ

【とても綺麗!いや、要素をしっかり持っていながら・・・美しい!】

ボッカディガッビアって、もっとコテっとしていたと思うんですが、ミネラリティがとても前面に出ていて、果実味がやや裏側に鎮座していて、とても綺麗なお姿だと思うんですが・・。

ボッカディガッビアって、もっとコテっとしていたと思うんですが、ミネラリティがとても前面に出ていて、果実味がやや裏側に鎮座していて、とても綺麗なお姿だと思うんですが・・。まあ、これが本来の姿なのかもしれません。コンディションは抜群!是非飲んでみてくださいね。

カジュアルな価格帯のポテンシャル高いロッソです。黒中心の小果実に、僅かに赤が混じります。品種はサンジョヴェーゼにモンテプルチアーノです。この地域のロッソ・ピチェーノは比較的軽い物も多く有りますが、これは驚くほどしっかりしています。ですので、極端に安い同名のロッソ・ピチェーノとは全く違う物ですのでお間違いなく..。

太陽の恩恵を充分に受けた黒みがかった紫の液体は、色合いと同じ果実がいっぱい詰まった爆弾娘です。スパ イシーで見事に骨格が大きく、良質なタンニンを多く含んでいますが、それを凌駕するに充分な果実味が有ります。多くあるタンニンもほのかな甘みに支えら れ、厳しさを印象させません。これはとても判りやすい味わいですから、「今ひとつだな」と感じる方はいないでしょう。noisy的には90点付けて良いかな・・と思えるような味わいです..。

また特筆すべきは、全体の印象として「甘くない」ということです。これは結構難しい部分です。料理と合わせていて、トスカーナやマルケの「甘みの強いのが余分だな..」と思うことが有るはずです。特にワインを毎日のように飲まれる方は(noisyもそうです が..)その思いが強いはずです。そこで、名付けて、

「ワイン狂の為のデイリーワイン!」

ね、良い名前でしょ?それだけのポテンシャルを持っています。

で、ほとんど印象は同じなんですが、表面に出ていた果実味が縦構造の真ん中ぐらいに鎮座していますので、「奥ゆかしい」味わいになっているんですね。フ ランスワインに慣れた方でも、この奥ゆかしいエレガントさにはノックアウトされるんじゃないかなと思います。飲んでみてください。お薦めです!

●

2022 Marche Bianco Garbi I.G.T.

マルケ・ビアンコ・ガルビ I.G.T.

【味幅はあるのにシツコク無い!さっぱりしているのにシャバく無い!だから夏にもピッタリ!】

シャルドネ40%、ソーヴィニョン40%、ヴェルディッキオ20% というセパージュだそうです。ある種の黄金比・・・なのかもしれないぞ・・・とまで思わせるような、バランスの良さを感じさせてくれます。

冷ややかな柑橘系のフルーツが、ドライな味わいに映えます。そして、フレッシュでフルーティーなんですが・・・全くシャバく無いんですね。酸のバランスが絶妙に良いのでしょう。焦点がボケず、凛とした風情が感じられます。

どこかのコラムで書いたかもしれませんが、糖分で甘いだけ、糖分が無く辛いだけ・・・ではワインの味わいは成り立ちません。甘みもファクターでは有りますが、甘い、辛いは置いても、酸が重要なんですね。そして、五味を構成するバランスの良い酸が有るからこそ、ワインが美味しく感じられるんです。フルーツをほお張った時のことを考えてみてください。熟していて・・・でも、甘いだけですか?苦味も有りますよね。渋みももしかしたら有るかもしれません。酸っぱみも・・・有るでしょ?

ある種、慣れ親しんだフルーツを口にすると、食べる前からある程度想像してしまっていますので、その想像の範疇の味わいで有れば、そんなに気にすることなく(分析することなく?)食べてしまうんですね。甘いミカンだって甘いだけじゃ無いですよね。色々な味覚が組み合わさって、ミカンと認識している・・とも言えます。

ですので、アフターには僅かなビターやほんの僅かなエグミみたいなものが存在すると、よりリアルになって感じられる訳・・だと思います。もっとも、苦すぎたり、エグミが強すぎたり・・・ではバランスが悪くて駄目ですが!

という訳で、それなりに暑い地域では有りますが、とても冷涼な味わいを持った、美味しいビアンコです。夏にはピッタリ!旨いです。お奨めします!

冷ややかな柑橘系のフルーツが、ドライな味わいに映えます。そして、フレッシュでフルーティーなんですが・・・全くシャバく無いんですね。酸のバランスが絶妙に良いのでしょう。焦点がボケず、凛とした風情が感じられます。

どこかのコラムで書いたかもしれませんが、糖分で甘いだけ、糖分が無く辛いだけ・・・ではワインの味わいは成り立ちません。甘みもファクターでは有りますが、甘い、辛いは置いても、酸が重要なんですね。そして、五味を構成するバランスの良い酸が有るからこそ、ワインが美味しく感じられるんです。フルーツをほお張った時のことを考えてみてください。熟していて・・・でも、甘いだけですか?苦味も有りますよね。渋みももしかしたら有るかもしれません。酸っぱみも・・・有るでしょ?

ある種、慣れ親しんだフルーツを口にすると、食べる前からある程度想像してしまっていますので、その想像の範疇の味わいで有れば、そんなに気にすることなく(分析することなく?)食べてしまうんですね。甘いミカンだって甘いだけじゃ無いですよね。色々な味覚が組み合わさって、ミカンと認識している・・とも言えます。

ですので、アフターには僅かなビターやほんの僅かなエグミみたいなものが存在すると、よりリアルになって感じられる訳・・だと思います。もっとも、苦すぎたり、エグミが強すぎたり・・・ではバランスが悪くて駄目ですが!

という訳で、それなりに暑い地域では有りますが、とても冷涼な味わいを持った、美味しいビアンコです。夏にはピッタリ!旨いです。お奨めします!

ミケーレ・ロレンツェッティ / テッレ・ディ・ジオット

ミケーレ・ロレンツェッティ / テッレ・ディ・ジオット

イタリア Michele Lorenzetti / Terre di Giotto トスカーナ

● イタリアはトスカーナの自然派をご紹介します。なんと、あのヨスコ・グラヴネール(グラヴナー)もコンサルタントしていると言う凄腕、ミケーレ・ロレンツェッティです。

グラヴネールと言えば・・自称では有りますが、日本で最初にご紹介させていただいたのはnoisy だと思っています。勿論、「ネットで・・」ですけど・・ね。

そもそもはフリウーリの凄い生産者がいる・・と言うのを聞きつけ、色々と無い情報を集めていたところ、

「高いのに酷いシャルドネだ。木っ端を入れたマコンの方がマシだ!」

と、某Pxさんが言っているのを聞き、ブローカーから何とか入手して飲んでみると、滅茶苦茶旨いじゃ無いですか・・!それが、ヨスコ・グラヴネールの「ブレグ」と言うワインだったんですね・・。

で、ま~・・もともとがひねくれていますから、彼のような凄い評論家さんの言うことは話半分に聞くような性格がさらに進んでしまった訳です。

グラヴネールは1995年にそれまでの造りを止め、ビオディナミコに走っています。また、品種も地場品種のみにしましたんで、あの物凄いシャルドネはもう「幻」になってしまいました。noisy もマグナムを数本残していましたが、今はもう有りません。

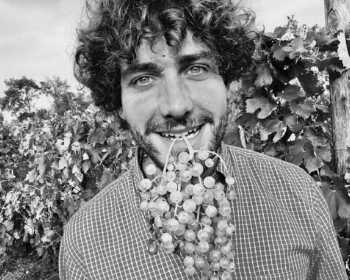

グラヴネールさん・・あ、ミケーレさんと一緒に写っていますね・・も、そこから自然派の大家になられましたが、今だに模索中・・のようにも感じられます。

ですから・・興味あるでしょう?・・醸造家でもあり、生物学者でも有るミケーレさんが、グラヴネールさんのコンサルをやっているんですから。勿論、グラヴネールさんが1997年から始めたビオの造りに最初から参加している訳ではない・・としてもです。

なので、ものに寄っては非常に少ない数しか入手できなかったんですが、今回は仕入れられたキュヴェを全てテイスティングし、その方向性を見定めさせていただきました。いや・・想像以上に面白かったですよ。

なにせ、グラヴネールは地場品種のみ・・ですよ。それも北部のフリウーリです。なのにミケーレは中部のトスカーナ高地。そしてフランス品種なんですよ。

で、気になる「揮発酸由来のアロマ」ですが・・

「全く無し!」

です。・・面白いでしょう?・・グラヴネールも無いですけどね。

で、マセラシオンのキュヴェは僅かにですが・・色落ちはしています。・・でも、

「ほんの僅かな酸化のニュアンスから湧き出すフルーツ香!」

と言う、嘘みたいなフレーズが、全くの現実となって感じられたんですね。・・面白いでしょう?

栽培・醸造コンサルタントが造るピュアなワイン・・・イタリア北部に多く存在するビオディナミコの造り手のワインと比較することで大きな指標であることが判ります。

意外なほど・・綺麗なんですね~・・しかも価格も非常にリーズナブルです。

ガッタイアシリーズは上級キュヴェ・・と言う理解で良いです。しかもマセラシオンしている方だと思ってください。テッレ・ディ・ジオットは下級キュヴェでデイリー感覚の、さらにピュアに仕上げたシリーズと言う理解で・・今のところは良いと思います。是非とも飲んでいただきたい、興味深いワインです。

■エージェント情報

ミケーレ・ロレンツェッティは醸造家で生物学者です。1971年にローマ近郊のフラスカーティで生まれたミケーレは、ローマの大学で生物学を修めた後、さらに醸造学の学士号を取得しました。

しかし、その間に慣行農法のブドウ栽培ではいかに多くの化学薬品が使われているか、そして土壌が単なる根に栄養分を与えるための人工的媒体にしか見なされていないことに強い衝撃を受けたのです。

やがて、彼は土壌は生態系の一つであり、植物が健康に成長していくためには土壌が健康であれば十分であるという確信を持ち、そして、この考えを実践に移すための方法を探す中で、カルロ・ノロと出会い、ビオディナミを学びました。そして、2004年からビオディナミのブドウ栽培と醸造のコンサルタントとして活動を始め、現在ではグラヴネルやイル・マッキオーネ、ラ・ヴィショラなどイタリア全土の数多くのワイナリーでコンサルタントを行っています。ミケーレのビオディナミの師であるカルロ・ノロは、ローマの南にあるLabico ラビーコで農場を経営し、30年以上前からビオディナミのプレパラシオン(調剤)の販売とビオディナミの講座を開催している、フランスのピエール・マッソンのような、イタリアにおけるビオディナミの重鎮的存在です。

ミケーレ・ロレンツェッティはコンサルタント業とは別に、カルロ・ノロの協力者として、ビオディナミ調剤の生産やビオディナミの基礎講座などにも携わっています。

ミケーレはコンサルタントという職業の経験的背景を完成するためには実践的な仕事が不可欠と考え、自身でもワイン造りをしたいという想いを持っていました。

ミケーレはコンサルタントという職業の経験的背景を完成するためには実践的な仕事が不可欠と考え、自身でもワイン造りをしたいという想いを持っていました。

ある時、仕事でフィレンツェ北部のMugello ムジェッロ地区を訪れた彼は、その地のミクロクリマに強い感銘を受けたのです。ムジェッロは15 世紀にメディチ家がトスカーナ地方修めていた時代から、ワイン造りのために選ばれたテロワールでした。古文書によれば当時は29 ものドメーヌがあり、数多くの果物、そして特にブドウが栽培されていたと記述されています。

1867 年にブルゴーニュ出身の醸造家ヴィットリオ・デリ・アルビジが父から広大な土地を相続します。その土地にはブドウ畑がありましたが、当時はトレッビアーノが栽培されていました。彼はこのトスカーナの高貴なテロワールを表現する個性豊かなワインを造るために、トレッビアーノをピノ・ノワールなどのフランスの高貴品種に植え替えていったのです。しかし、それはフランスの模倣ではなく、高貴品種によってムジェッロのテロワールの個性を表現するための試みで、大きな成功を収めたのです。

しかし、フィロキセラによってブドウ畑は全滅してしまいました。過去のこの貴重な経験を現代に蘇らせるため、ミケーレは2006 年にMugello ムジェッロ地方のVicchio ヴィッキオのコミューンに土地を購入して、自身のワイナリーTerre di Giottoテッレ・ディ・ジオットを設立したのです。

ムジェッロ地区はフィレンツェの北東約25km、アペニン山脈の麓にある渓谷です。アペニン山脈からの冷たい風の通り道となっているため、トスカーナでも極めて冷涼な気候に恵まれています。加えて、昼夜の寒暖差が大きく風通しが良いため、湿気が畑にたまらないという好条件が備わっています。

ムジェッロ地区はフィレンツェの北東約25km、アペニン山脈の麓にある渓谷です。アペニン山脈からの冷たい風の通り道となっているため、トスカーナでも極めて冷涼な気候に恵まれています。加えて、昼夜の寒暖差が大きく風通しが良いため、湿気が畑にたまらないという好条件が備わっています。

また、霧が眼下に立ち込めるほど標高が高いため、霜の被害を受けることもありません。この独特のミクロクリマと、19 世紀にフランス系品種が栽培されていたという歴史から、ロレンツェッティはこの地には冷涼気候の品種が向くと考えました。そこで、Gattaia ガッタイアと呼ばれる標高500~600 メートルの斜面に位置する1.5ha の区画にピノ・ノワール、シュナン・ブラン、ソーヴィニョン・ブラン、リースリングといった品種を2006 年から2007 年にかけて植樹しました。

このうちシュナン・ブランは、2004 年に友人であるマルク・アンジェリの所に滞在した際に、マルクからフェルム・デ・サンソニエールでマッサル・セレクションした苗木、2000 本を譲り受けて植樹したものです。

また、2015 年には同じヴィッキオのコミューンにあるPesciola ペシオラと呼ばれる1.2ha の畑を購入しました。こちらは標高200 メートルの南向きの斜面の区画で、1972 年に植樹されたサンジョヴェーゼ、トレッビアーノ、マルヴァジアといった地場品種が栽培されています。ドメーヌの所有畑ですが、地元の小さなブドウ栽培家3 人と共同で栽培を行っていて、収穫ブドウを4 人で分配するため、ドメーヌの受け取り分は20%のみです。このため、1 つのワインの生産量は多くても1.000 本にしかなりません。どちらの畑もビオディナミで栽培を行っていますが、ペシオラの畑は認証は受けていません。

ミケーレ・ロレンツェッティのビオディナミへのアプローチは、現実的かつ合理的で、理論的・哲学的推測ではなく、直接の経験と科学的研究に焦点を当てています。彼はビオディナミについて以下のように述べています。

「ビオディナミはブドウ栽培家にとって大きなチャンスです。ビオディナミを実践することは、技術や方法を習得することだけでなく、専門的かつ人間的に豊かな感受性を発達させてくれます。ビオディナミは化学物質を除去し、土壌とブドウの健康を強化してくれます。ビオディナミは予防であり介入ではありません。慣行農法においては、植物の成?に有利な土壌中の窒素やリン、カリウムをベースとする肥料を用いることに慣れてしまっています。しかし、ビオロジックやビオディナミにおいては野菜や動物に由来する有機物質に限って使用をしています。有機物質とビオディナミ調剤によってもたらされるメカニズムにより、土中の腐植土が修復され、ブドウ木はより強くより表現力豊かになります。さらに、醸造添加物なして自発的に発酵できるブドウを収穫することが可能になります。その結果、テロワールの強い個性とアイデンティティーを備えた健康で消化しやすい真のナチュラルワインが生まれるのです。私は単なるワインメーカーになることには興味がありません。造り手の背後にある私の役目は、農業の最高のツールであるビオディナミを提供することです。まず何よりも大切なのはブドウです。10 年以上の醸造経験を通して、自発的な発酵だけが確実な結果を与えてくれるということが分かりました。外的な介入のないワインは、純粋にブドウが育ったテロワールと、そのヴィンテージの作柄の結晶であるのです。」

醸造について

ドメーヌでは、収穫したブドウを野生酵?のみで自発的に発酵させ、培養酵?や酵素、その他のいかなる醸造添加物も加えず、温度管理も一切行わず、清澄も濾過も行わない、可能な限り外的介入のない醸造を行っています。マロ発酵もブドウ自身の力で自発的に自然発生的に行われています。白ワインの場合も100%のケースで行われています。SO2はマロ発酵の後、もしくは瓶詰め時にごく少量添加しています。

またドメーヌでは複数の品種のブレンドによるワインを醸造する場合、全ての品種を発酵前にブレンドして、一緒に発酵を行います。ブドウ果汁がワインへと変換する過程は、非常に繊細な工程であり、単なる糖分のアルコールへの変化でありません。この過程において、酵?は多くの生化学的側面で働き、最善の方法でワインを形成するからです。

ミケーレ・ロレンツェッティは、発酵の後に異なる品種をブレンドすることは、既に出来上がったワインを混ぜることであり、ワインとして統一感を得るには実践面で限界があると考えています。最も統一感のあるワインを得るためには、最初から全ての品種をブレンドして同時に発酵させることが理想であるということです。発酵後にブレンドをするという試みも行ってみましたが、収穫の段階から異なる品種をブレンドする方法と比べた場合、出来上がったワインは複雑性に欠けるとの治験を得たそうです。

このため、複数品種をブレンドするキュヴェに関しては、ブレンドする全ての品種を同じ日に同時に収穫して、同じ発酵層で一緒にアルコール発酵を行っています。これは、かってブドウの品種が特定されていなかった時代に普通に行われていたField Blend フィールド・ブレンドの手法と同じです。フィールド・ブレンドから生まれるワインには、現代的な計算してブレンドするワインにはない複雑な味わいや香りが備わると言われています。いずれにしてもミケーレ・ロレンツェッティは、ワインの発酵の成否はブドウの品質に完全に依存していると考えています。その意味で、ビオディナミでブドウ栽培をすることが何よりも重要であると考えています。

グラヴネールと言えば・・自称では有りますが、日本で最初にご紹介させていただいたのはnoisy だと思っています。勿論、「ネットで・・」ですけど・・ね。

そもそもはフリウーリの凄い生産者がいる・・と言うのを聞きつけ、色々と無い情報を集めていたところ、

「高いのに酷いシャルドネだ。木っ端を入れたマコンの方がマシだ!」

と、某Pxさんが言っているのを聞き、ブローカーから何とか入手して飲んでみると、滅茶苦茶旨いじゃ無いですか・・!それが、ヨスコ・グラヴネールの「ブレグ」と言うワインだったんですね・・。

で、ま~・・もともとがひねくれていますから、彼のような凄い評論家さんの言うことは話半分に聞くような性格がさらに進んでしまった訳です。

グラヴネールは1995年にそれまでの造りを止め、ビオディナミコに走っています。また、品種も地場品種のみにしましたんで、あの物凄いシャルドネはもう「幻」になってしまいました。noisy もマグナムを数本残していましたが、今はもう有りません。

グラヴネールさん・・あ、ミケーレさんと一緒に写っていますね・・も、そこから自然派の大家になられましたが、今だに模索中・・のようにも感じられます。

ですから・・興味あるでしょう?・・醸造家でもあり、生物学者でも有るミケーレさんが、グラヴネールさんのコンサルをやっているんですから。勿論、グラヴネールさんが1997年から始めたビオの造りに最初から参加している訳ではない・・としてもです。

なので、ものに寄っては非常に少ない数しか入手できなかったんですが、今回は仕入れられたキュヴェを全てテイスティングし、その方向性を見定めさせていただきました。いや・・想像以上に面白かったですよ。

なにせ、グラヴネールは地場品種のみ・・ですよ。それも北部のフリウーリです。なのにミケーレは中部のトスカーナ高地。そしてフランス品種なんですよ。

で、気になる「揮発酸由来のアロマ」ですが・・

「全く無し!」

です。・・面白いでしょう?・・グラヴネールも無いですけどね。

で、マセラシオンのキュヴェは僅かにですが・・色落ちはしています。・・でも、

「ほんの僅かな酸化のニュアンスから湧き出すフルーツ香!」

と言う、嘘みたいなフレーズが、全くの現実となって感じられたんですね。・・面白いでしょう?

栽培・醸造コンサルタントが造るピュアなワイン・・・イタリア北部に多く存在するビオディナミコの造り手のワインと比較することで大きな指標であることが判ります。

意外なほど・・綺麗なんですね~・・しかも価格も非常にリーズナブルです。

ガッタイアシリーズは上級キュヴェ・・と言う理解で良いです。しかもマセラシオンしている方だと思ってください。テッレ・ディ・ジオットは下級キュヴェでデイリー感覚の、さらにピュアに仕上げたシリーズと言う理解で・・今のところは良いと思います。是非とも飲んでいただきたい、興味深いワインです。

■エージェント情報

ミケーレ・ロレンツェッティは醸造家で生物学者です。1971年にローマ近郊のフラスカーティで生まれたミケーレは、ローマの大学で生物学を修めた後、さらに醸造学の学士号を取得しました。

しかし、その間に慣行農法のブドウ栽培ではいかに多くの化学薬品が使われているか、そして土壌が単なる根に栄養分を与えるための人工的媒体にしか見なされていないことに強い衝撃を受けたのです。

やがて、彼は土壌は生態系の一つであり、植物が健康に成長していくためには土壌が健康であれば十分であるという確信を持ち、そして、この考えを実践に移すための方法を探す中で、カルロ・ノロと出会い、ビオディナミを学びました。そして、2004年からビオディナミのブドウ栽培と醸造のコンサルタントとして活動を始め、現在ではグラヴネルやイル・マッキオーネ、ラ・ヴィショラなどイタリア全土の数多くのワイナリーでコンサルタントを行っています。ミケーレのビオディナミの師であるカルロ・ノロは、ローマの南にあるLabico ラビーコで農場を経営し、30年以上前からビオディナミのプレパラシオン(調剤)の販売とビオディナミの講座を開催している、フランスのピエール・マッソンのような、イタリアにおけるビオディナミの重鎮的存在です。

ミケーレ・ロレンツェッティはコンサルタント業とは別に、カルロ・ノロの協力者として、ビオディナミ調剤の生産やビオディナミの基礎講座などにも携わっています。

ミケーレはコンサルタントという職業の経験的背景を完成するためには実践的な仕事が不可欠と考え、自身でもワイン造りをしたいという想いを持っていました。

ミケーレはコンサルタントという職業の経験的背景を完成するためには実践的な仕事が不可欠と考え、自身でもワイン造りをしたいという想いを持っていました。ある時、仕事でフィレンツェ北部のMugello ムジェッロ地区を訪れた彼は、その地のミクロクリマに強い感銘を受けたのです。ムジェッロは15 世紀にメディチ家がトスカーナ地方修めていた時代から、ワイン造りのために選ばれたテロワールでした。古文書によれば当時は29 ものドメーヌがあり、数多くの果物、そして特にブドウが栽培されていたと記述されています。

1867 年にブルゴーニュ出身の醸造家ヴィットリオ・デリ・アルビジが父から広大な土地を相続します。その土地にはブドウ畑がありましたが、当時はトレッビアーノが栽培されていました。彼はこのトスカーナの高貴なテロワールを表現する個性豊かなワインを造るために、トレッビアーノをピノ・ノワールなどのフランスの高貴品種に植え替えていったのです。しかし、それはフランスの模倣ではなく、高貴品種によってムジェッロのテロワールの個性を表現するための試みで、大きな成功を収めたのです。

しかし、フィロキセラによってブドウ畑は全滅してしまいました。過去のこの貴重な経験を現代に蘇らせるため、ミケーレは2006 年にMugello ムジェッロ地方のVicchio ヴィッキオのコミューンに土地を購入して、自身のワイナリーTerre di Giottoテッレ・ディ・ジオットを設立したのです。

ムジェッロ地区はフィレンツェの北東約25km、アペニン山脈の麓にある渓谷です。アペニン山脈からの冷たい風の通り道となっているため、トスカーナでも極めて冷涼な気候に恵まれています。加えて、昼夜の寒暖差が大きく風通しが良いため、湿気が畑にたまらないという好条件が備わっています。

ムジェッロ地区はフィレンツェの北東約25km、アペニン山脈の麓にある渓谷です。アペニン山脈からの冷たい風の通り道となっているため、トスカーナでも極めて冷涼な気候に恵まれています。加えて、昼夜の寒暖差が大きく風通しが良いため、湿気が畑にたまらないという好条件が備わっています。また、霧が眼下に立ち込めるほど標高が高いため、霜の被害を受けることもありません。この独特のミクロクリマと、19 世紀にフランス系品種が栽培されていたという歴史から、ロレンツェッティはこの地には冷涼気候の品種が向くと考えました。そこで、Gattaia ガッタイアと呼ばれる標高500~600 メートルの斜面に位置する1.5ha の区画にピノ・ノワール、シュナン・ブラン、ソーヴィニョン・ブラン、リースリングといった品種を2006 年から2007 年にかけて植樹しました。

このうちシュナン・ブランは、2004 年に友人であるマルク・アンジェリの所に滞在した際に、マルクからフェルム・デ・サンソニエールでマッサル・セレクションした苗木、2000 本を譲り受けて植樹したものです。

また、2015 年には同じヴィッキオのコミューンにあるPesciola ペシオラと呼ばれる1.2ha の畑を購入しました。こちらは標高200 メートルの南向きの斜面の区画で、1972 年に植樹されたサンジョヴェーゼ、トレッビアーノ、マルヴァジアといった地場品種が栽培されています。ドメーヌの所有畑ですが、地元の小さなブドウ栽培家3 人と共同で栽培を行っていて、収穫ブドウを4 人で分配するため、ドメーヌの受け取り分は20%のみです。このため、1 つのワインの生産量は多くても1.000 本にしかなりません。どちらの畑もビオディナミで栽培を行っていますが、ペシオラの畑は認証は受けていません。

ミケーレ・ロレンツェッティのビオディナミへのアプローチは、現実的かつ合理的で、理論的・哲学的推測ではなく、直接の経験と科学的研究に焦点を当てています。彼はビオディナミについて以下のように述べています。

「ビオディナミはブドウ栽培家にとって大きなチャンスです。ビオディナミを実践することは、技術や方法を習得することだけでなく、専門的かつ人間的に豊かな感受性を発達させてくれます。ビオディナミは化学物質を除去し、土壌とブドウの健康を強化してくれます。ビオディナミは予防であり介入ではありません。慣行農法においては、植物の成?に有利な土壌中の窒素やリン、カリウムをベースとする肥料を用いることに慣れてしまっています。しかし、ビオロジックやビオディナミにおいては野菜や動物に由来する有機物質に限って使用をしています。有機物質とビオディナミ調剤によってもたらされるメカニズムにより、土中の腐植土が修復され、ブドウ木はより強くより表現力豊かになります。さらに、醸造添加物なして自発的に発酵できるブドウを収穫することが可能になります。その結果、テロワールの強い個性とアイデンティティーを備えた健康で消化しやすい真のナチュラルワインが生まれるのです。私は単なるワインメーカーになることには興味がありません。造り手の背後にある私の役目は、農業の最高のツールであるビオディナミを提供することです。まず何よりも大切なのはブドウです。10 年以上の醸造経験を通して、自発的な発酵だけが確実な結果を与えてくれるということが分かりました。外的な介入のないワインは、純粋にブドウが育ったテロワールと、そのヴィンテージの作柄の結晶であるのです。」

醸造について

ドメーヌでは、収穫したブドウを野生酵?のみで自発的に発酵させ、培養酵?や酵素、その他のいかなる醸造添加物も加えず、温度管理も一切行わず、清澄も濾過も行わない、可能な限り外的介入のない醸造を行っています。マロ発酵もブドウ自身の力で自発的に自然発生的に行われています。白ワインの場合も100%のケースで行われています。SO2はマロ発酵の後、もしくは瓶詰め時にごく少量添加しています。

またドメーヌでは複数の品種のブレンドによるワインを醸造する場合、全ての品種を発酵前にブレンドして、一緒に発酵を行います。ブドウ果汁がワインへと変換する過程は、非常に繊細な工程であり、単なる糖分のアルコールへの変化でありません。この過程において、酵?は多くの生化学的側面で働き、最善の方法でワインを形成するからです。

ミケーレ・ロレンツェッティは、発酵の後に異なる品種をブレンドすることは、既に出来上がったワインを混ぜることであり、ワインとして統一感を得るには実践面で限界があると考えています。最も統一感のあるワインを得るためには、最初から全ての品種をブレンドして同時に発酵させることが理想であるということです。発酵後にブレンドをするという試みも行ってみましたが、収穫の段階から異なる品種をブレンドする方法と比べた場合、出来上がったワインは複雑性に欠けるとの治験を得たそうです。

このため、複数品種をブレンドするキュヴェに関しては、ブレンドする全ての品種を同じ日に同時に収穫して、同じ発酵層で一緒にアルコール発酵を行っています。これは、かってブドウの品種が特定されていなかった時代に普通に行われていたField Blend フィールド・ブレンドの手法と同じです。フィールド・ブレンドから生まれるワインには、現代的な計算してブレンドするワインにはない複雑な味わいや香りが備わると言われています。いずれにしてもミケーレ・ロレンツェッティは、ワインの発酵の成否はブドウの品質に完全に依存していると考えています。その意味で、ビオディナミでブドウ栽培をすることが何よりも重要であると考えています。

●

2022 Pam Bianco I.G.T. Toscana

パム・ビアンコ I.G.T. トスカーナ

【ロレンツェッティの天才ぶりが発揮された・・チープなはずのトスカーナのトレッビアーノで、「滅茶旨」な泡です!!】-----以前のレヴューを掲載しています。

いや、半端無いです・・このお方・・(^^;;

いや、半端無いです・・このお方・・(^^;;流石、あのヨスコ・グラヴネールも認めた・・エノロゴです。ヨスコ自身でも造れるはずですが、わざわざエノロゴとして招いてビオの造りを指導してもらったのかと思いますが、それだけのことは有ると言うことなのでしょう。

トスカーナのトレッビアーノと言いますと、もはや・・安ワインの代名詞だった訳です。暖かいだけに酸も少ない・・それで、

「瓶内二次発酵の泡を造る」

と言うことが、どれだけ大変かと・・思うんですが、

「激エレガントで凄い酸バランスを持った、見事なペティアン風!」

なクレマン?・・いや、フリッツァンテです。

黄色いフルーツが見事です。この手はもっと・・二次発酵タイプだとしてもキャンディっぽいのが多いです。そのエレガントなバランスをぜひご確認いただきたく・・深いですね~・・。

でも、どうなんでしょうね・・グラヴネール的では無いんですね。このフリッツィアンテにしても・・色落ちは有りません。

でも、どうなんでしょうね・・グラヴネール的では無いんですね。このフリッツィアンテにしても・・色落ちは有りません。そして色落ちのあったソーヴィニヨンは、やや茶色が入って来ているのに・・めちゃ「照り」が有って美しいんです。そして味わいも見事!・・

「茶が活き活きとしている!」

んですね。

グラヴネールも1995年で通常の造りを止めてしまいまして、新樽も使わない・・ビオに転向しました。そしてこのロレンツェッティも参画したんだと思います。

グラヴネールの初期の白ワインは・・中々に noisy も理解できずにいましたが、ロレンツェッティ自身のビオワインは・・良い部分ばかりが感じられ、ネガティヴな部分が無いんですね・・。

このフリッツィアンテも出来は同様です・・相当素晴らしいです!・・ドライで果実も、そして複雑性も高い・・どうやって造ったのか!・・と全く分かりませんが・・是非驚きのフリッツァンテ、飲んでみてください!・・旨いです!

●

2022 Nostrale Bianco I.G.T.Toscana Terre di Giotto

ノストラル・ビアンコ I.G.T. トスカーナ

【クヴェグリ使用の外交的で美しくナチュラルなビアンコです!・・しかも、めちゃ安いです!】----少な過ぎて飲めませんでした。以前のレヴューを掲載しています。

クヴェグリ使用の白です。それでいて・・色がこれほどまに自然なゴールド!・・美しいです。

クヴェグリ使用の白です。それでいて・・色がこれほどまに自然なゴールド!・・美しいです。やはり2017年ものとは相当に異なります。2018年ものとの比較で言ってしまえば2017年ものは「普通」に思えてしまいます。

So2 も2020年5月で27m/lですから、普通、So2を添加しなくても30m/l程度は出てしまうことを考えれば、入れていないのとさして変わらないと言えます。

で、それでいて、このハツラツとした色合いですよ。

2017年ものはもう少し硬めに感じられたはずですが、2018年ものは中心をしっかり感じさせたまま、柔らかですし、香りの上りも非常にスピード感のあるものに仕上がっています。

揮発酸は、検出できるかできないか・・と言うレベルですので、判らない方が多いでしょう。So2 を出来るだけ使用しないと言う意思でのクヴェグリ使用で、ここまで少ないのは特記すべきことでしょうし、クヴェグリ使用により相当な複雑なニュアンスを、良いベクトルの向きで得ていると感じます。

とてもナチュラルですし、果実もピュア果実に乾燥させたもの、煮詰めたようなニュアンスが出て来ています。

そうそう・・何しろ、

「クヴェグリ使用で2000円台!」

って・・フランスワインじゃ考えられないでしょう?

手間もコストも相当に掛かるやり方です。でも、それをやった結果は・・

「2017年ものはクヴェグリを使っていない」

訳ですから、2017年ものを飲んだ時のことを思い出していただけますと、モロに比較可能なんですね。

複雑で、より外交的で、より包容力のある、より自然な味わいの白です。

しかも、異なる品種を同日に収穫して醸造しています。なので、「混植」とはまた違った「一体感」のある味わいになっていると思いますが・・そこまで見つけることも、もしかしたら可能かもしれません。

多くの情報を含んだとてもリーズナブルなビオの白です。是非飲んでみましょう!超お勧めします!

以下は以前のレヴューです。

━━━━━

【余りにピュアなビオディナミコのブラン!美しいディテールでアヴァンギャルドさはゼロ!・・・ん~・・やっぱりこうじゃないのは失敗なんじゃない?】

非常にピュアでナチュラルな、デイリー的白ワインです。トスカーナの比較的高くない高度の畑で造っているようです。

非常にピュアでナチュラルな、デイリー的白ワインです。トスカーナの比較的高くない高度の畑で造っているようです。グラヴネールの深遠さや、ミケーレの上級キュヴェのような深みは有りませんが、

「ビオの白はこうやって造るの・・かな?」

みたいなニュアンスがビシビシ伝わって来ます。

柑橘系の果実が穏やかさ、柔らかさを持って感じられます。和田少し若いにしても適度な膨らみを持った中域が有り、何のバリアも感じさせずにアロマが漂ってきます。それこそが自然でストレスフリーです。

余りに呆気ないほど・・ピュアです。アヴァンギャルドなワインがお好きな方は物足りないに違い無いですが、お酢臭いワインが嫌いなビオファンには持ってこいでしょう。

今回は余りに少なく・・ワイン屋の皆さんも期待している性かとは思いますが、合計数ではそこそこいただけました。色々と飲んでみてください。

●

2022 Sauvignon Gattaia I.G.T. Toscana

ソーヴィニョン・ガッタイア I.G.T.トスカーナ

【どうです!?・・この・・美しいゴールド!・・何と、So2無添加で・・これです!・・滅茶美味しい!!激少ですが、激賞しかないです!圧巻!】-----以前のレヴューを掲載しています。

多くのイタリアの生産者さんが、

多くのイタリアの生産者さんが、「So2 を使用せずに白ワインをマセレーションして仕上げている」

と思います。

ですが、

「まるで干からびてしまっていて、まさに焙じたお茶」

としか思えないような・・まぁ、確かに長く置いておきますと、

「少しずつ若々しいフレーヴァーも出てくる」

ことも有るんですが、それにしても・・

「それじゃぁ・・そこに意味は余り無いんじゃ?」

と言いたくなってしまいます。

ですが!・・

流石、ビオの先生が造る、このクヴェグリで仕上げたソーヴィニヨンは・・まったく違います。

まぁ・・この辺りを深く掘っていらっしゃる方向けでは有るんですが、いや、こんなのが出来るんなら・・

まぁ・・この辺りを深く掘っていらっしゃる方向けでは有るんですが、いや、こんなのが出来るんなら・・「クヴェグリ、しかもマセラシオンの白も大歓迎!」

と誰もが思うんじゃないでしょうか。

活き活きとした柑橘果実・・少し熟し気味ですが、レモンまで・・有ります。オレンジの風味さえ・・感じるんですね。

まぁ・・中域もしっかりと在りつつ、勿論余韻も長く、美しいんです。

「・・そんなビオのクヴェグリ、So2無添加のイタリアワイン、有ります?」

飲んでみてください。少ないのを無理やり開けてしまいましたが、

「開けて良かった!」

と思えた素晴らしいソーヴィニヨンでした!・・ビオの白を掘り下げていらっしゃる方向け・・とは書きましたが、

「多分、誰が飲んでもOKを出す出来」

です。お薦めします!

●

2021 Gattaia Bianco I.G.T. Toscana

ガッタイア・ビアンコ I.G.T. トスカーナ

【「面」で上がってくる芳香!濃密さと軽快さの両立。移り変わる表情の豊かさにビオディナミの表現力を感じます・・!】[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]I.G.T.トスカーナと言えばかなり柔軟な規定なため、トスカーナで革新的なワイン作りを可能にしている一因・・・なのかもしれませんが、いやまさかシュナン・ブラン主体、ロワールブレンドのワインがあるとは思いもしませんでした。

マルク・アンジェリからマッサル・セレクションで譲り受けた、シュナン・ブランだから・・・だけではないと思います。

この丸く、白い果実の豊かな香り、「面」で押上げてくる芳香は。

香りにも現れるほどの密度。白い果実に少しだけ黄色が混じるのはトスカーナのシュナン・ブランだからでしょうか。白いスパイスと穏やかなハーブが、ソーヴィニヨンの存在を感じさせます。

時間をかけて飲んでいくと、徐々にバターのように変化していき・・・風格を感じさせてくれます。

特に様々な香りの混じり合い方、上部だけで組み合わさってるのではなく、

「複雑な一つの香り」

として昇華されているのは明らかにミケーレのフィールドブランド的な哲学によるものが大きいと感じます。

オイリーでとろみがありながらも、ピュアで冷涼な酸があり、濃密さと軽快さが両立しています。

シュナン・ブランのミネラルの溜め込み方というのはもしかしたら共通してるのかもしれません。ガラスのような厚い膜を貼ったミネラリティは非常にロワール的だなと感じます。

・・・いやもしかしたらミケーレは土壌の特性を見抜いて品種を選択しているのか・・・土壌特性の把握に自信があるからこそこれだけ大胆な品種選択ができるのかもしれません。

表情が豊かで、繊細に移り変わっていく様はまさにミケーレの言うビオディナミによる表現力を感じさせますし、ミネラリティにも複雑性があるように感じるのは樹齢が上がってきているのかもしれません。

かなり熟成に耐えられるポテンシャルを感じます。そのポテンシャルはこの価格帯を凌駕していると思います。しかし、もし早めに抜栓され、一日で飲みきる場合には(多くがこのパターンだと思いますが)、ぜひデキャンタージュもご検討ください。恐らく瓶のままでは酸素供給量が足りず、変化し切る前に飲み切ってしまう可能性が高いです。

それほど酸素との絡みによって変化していきますし、なかなか底を見せないポテンシャルがあります。

そして全く不安定感のないナチュラルなワインです。きっとクラシックのワインがお好きと言う方にも受け入れていただけるほど、ネガティブさが皆無です。

トスカーナのロワールブレンドと言うオリジナリティですが、「土着のブレンドですよ?」と言われても全く疑問を抱かないほどの完成度でした。めちゃくちゃうまいです。ぜひご検討ください!

[ noisy wrote ]

以下は以前のレビューです。

--------

【是非、ビオ嫌いなワインファンにも挑戦してみて欲しいキュヴェです!滅茶深く優しい味わい!】----少な過ぎて飲めませんでした。以前のレヴューを掲載しています。

美しい白ワインだと思います。優しいし、滋味深いし、非常にピュアで・・後からナチュラルさをジワジワ感じてくる・・そんなタイプです。

美しい白ワインだと思います。優しいし、滋味深いし、非常にピュアで・・後からナチュラルさをジワジワ感じてくる・・そんなタイプです。マルク・アンジェリもそうですが、まぁ・・滅多に揮発酸が乗ることは無いですよね・・いや、マルクのワインに全く無いとは言いませんけどね。でもミケーレのワインは「ゼロ」もしくは限りなく「ゼロに近い」です。noisyも検出限界です。

マルク・アンジェリから分けてもらったクローンのシュナンを主体にしているようです。確かにマルク・アンジェリっぽい柔らかさなのかもしれませんが、非常に良く熟れたシュナンを想像してしまう性でしょうか、余りロワールの・・特にマルク・アンジェリのシュナンだとは感じませんでした。

でも、トスカーナの風土に有った品種なんじゃないか?・・と思えるような、複雑さと深みを得ているように感じます。植樹が2006年頃だとするなら、トスカーナでもまだ若い樹のうちに入ると思います。(南部のイタリアでは、単純にフランスと樹齢を比較できないですが・・)

ある意味、ほとんどビオを感じさせないビオです・・(^^;; 綺麗でピュアです・・僅かに酸化を感じさせる部分がビオだとは言えるかもしれません。むしろ、アンフォラ仕込みのソーヴィニヨンの方がすでに重量感も得ていて、大きな感じさえします。

しかし・・これ、時間が経ってくると充分に立て構造と重量感が出てくるんですよね。マセラシオンにより僅かな渋みが有り、当初はさして気付かないんですが、どんどん巨大化して来ます。

「ん?・・どういうこと?」

と考えてしまいます。

まぁ、言ってしまえば・・安易では有りますが、

「やっぱりセンスが・・」

と言うことなのかもしれません。

今飲んでも美味しいですが、少し寝かせてみても良いと思います。是非飲んでみてください。お勧めします!

●

2021 Massimo Riesling I.G.T.Toscana

マッシモ・リースリング I.G.T. トスカーナ

【金属とペトロールが織りなす「金」の果実・・!オイリーさと瑞々しさの共存は、激烈ピュアの証と見ました!】[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]ラベルを見たとき、何かの間違いかと思ってしまいました。だって・・・

「I.G.T.トスカーナのリースリング」なんですから・・!

一体どんなワインなんだ?

ちゃんとレビューできるのか?

多少なりとも不安はありました。

まるで「北海道で育ったマンゴー」とか「長野で取れたカツオ」のような違和感です。

ただ口に含めば、

「あ・・・」

と誰しもが気づいてしまうことでしょう。

ミケーレはきっと、「このテロワールにはリースリングを合わせてみたい!」と思ったのかもしれない・・・と。

マッシモのテロワールは・・・非常に鉱物的なんです。

しかもかなり「金属的」。

その金属感がペトロールと出会うことによって、清涼感を伴う複雑で個性的な独自のエレガンスを生み出していると感じます。

おそらくこのワインが持つ果実のタイプは、もともとは「黄色」だったと思うんですよ。

標高が高いとは言えトスカーナなので、冷涼感はありながらも(トスカーナの中では最高レベルに高いです!)、果実のニュアンスはそこまで緯度感が高くないんです。

ですが、その「黄色の果実」が「金属感&ペトロール」と合わせることによって、

「金の果実」

に昇華していきます。

さらに密度高く、しっかりと果実の積層感はありますが、同時に「めちゃくちゃ瑞々しい」ので飲み心地はものすごく良いんです。

オイリーで涙がゆっくりとつたう様子からは、グリセリンの存在も感じ取れますが、なぜここまで瑞々しいのかと考えると、やはり・・・

「激烈にピュア」

であるからという結論に行き着きます。

そして激烈にピュアなワインというのは、どうしても醸造上の不安がつきまといますがマッシモ・・・というかミケーレのワインには、その一抹の不安さえも見つからないんです・・!

そしてこのワインはペアリングの腕を問われます。

まず、トスカーナとリースリングと言うほぼ前例のない組み合わせなので、歴史からはヒントをもらえません。

このワインの味わい的に考えると、トスカーナワインと合わせると考えるよりは、「リースリング」と合わせるという切り口から考えた方がいいと思います。

例えば、スモークしたホタテやサーモンなど、魚介は魚介でもマスキングされ、少し乾いた、生臭さを感じづらいものがいいと思います。oisyはたまたま鯖を合わせてしまったんですが、青魚との相性は・・・避けたほうがいいと思います。

なんにしてもこの金属感がポイントになってきます。なので酸の強いものもあまり合わないかもしれませんね。チキンやチーズなどの白っぽい食材の方が相性が良いと思います。

アスパラのようなえぐみを含む野菜は、もしかしたら掛け算のマリアージュになるかもしれません。

そういった意味では、飲み手の力量を試されるワインかもしれませんが、ワイン自体の品質もめちゃくちゃ良いので、ネガティブな組み合わせにならないことだけ気をつけて、ワインに身を委ねてみるのも良いと思います。

イタリアでここまでのリースリングはおよそ経験したことがありません。心の底から素晴らしいと思いました。ぜひご検討下さいませ。

[ noisy wrote ]

以下は以前のレビューです。

--------

【すみません・・!飲めていません。】 このキュヴェのテイスティングをどうしようかと悩んでいたら・・半年も経過していました。このままだと価格が合わなくなってしまうので、

「その時のレートのまま」

一旦ご案内させていただくことにしました。

何せ3~6本しか無いキュヴェが多く、これを全て開けるとロレンツェッティの入荷分、全て販売してもトントンにならないと言う・・厳しい状況で悩んじゃった訳ですね。

そこへブルゴーニュワインが「どかん」と続けて入って来たので、テイスティングすることもままならなくなってしまった訳です。

しかしながら、例えば「パム」を飲んでも・・とんでもなく美味しいですし、ソーヴィニヨン・ガッタイアもまた、

「・・なんで落ちた茶系の色に照りが有るの?」

「・・落ちた色彩から想像できるのが茶色では無いのは何故?」

と思わせるほどに、ロレンツェッティの天才ぶりを感じさせてくれました。

飲まないとほぼ売れないので・・いずれ飲ませていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

●

2017 Angeli Bianco I.G.T. Toscana

アンジェリ・ビアンコ I.G.T. トスカーナ

【ロレンツェッティ・ワールド全開のスーパー濃密&スーパードライな「マルク・アンジェリ由来のシュナン・ブラン」!「・・こんなの・・飲んだこと無い!!」と驚かれるでしょう!・・ロレンツェッティの頭の中が透けて見えるような気配が!!】

何でしょう・・・もう、頭の中がバグってしまいそうな、とんでもない「シュナン・ブラン」です。因みにこのワインはロワールで造られた訳では有りませんで・・トスカーナです。

何でしょう・・・もう、頭の中がバグってしまいそうな、とんでもない「シュナン・ブラン」です。因みにこのワインはロワールで造られた訳では有りませんで・・トスカーナです。このシュナン・ブランの樹は・・あの・・シュナン・ブランの天才ファーマー、

「ラ・フェルム・ド・ラ・サンソニエールのマルク・アンジェリの葡萄の樹を分けてもらったもの」

です。友人同士だそうですよ・・。

そもそもロレンツェッティは、

「ビオディナミコの大御所のコンサルタント」

として活動しつつ、この「テッレ・ディ・ジオット」で自身のカンティーナをやっていますが、フランスはロワールのマルク・アンジェリで分けてもらったシュナン・ブランを、

「トスカーナの標高500メートルと言う、かなり高い畑に植えて・・やっとリリースしたワインがこの・・アンジェリ!」

なんですね・・これはもう・・サンソニエールファンなら、とても興味を惹かれるワインに違いありません。

・・・がしかし!・・ちょっと待った・・

マルク・アンジェリの・・あのふんわりとした・・まるで仕上がったばかりの食パン(表現がぶっ飛んでてすみません・・)のようなシュナン・ブランを想像されると、

「とてもじゃないが重なる部分が全く無い!」

と感じられると思いますので注意が必要です。

と感じられると思いますので注意が必要です。しかしだからこそ、

「このアンジェリを飲むと、同じビオディナミを志しつつ目指す方向性の違いや、本人の頭の中が透けて見えて来るものが有る!」

んじゃないかと・・実際、

「(・・なんじゃこりゃ~~!!)」

と、ナチュールな感性に支配されたバージョンの noisy の脳さえ、バグらせるほどの衝撃でした。

劇的に美しい光を反射する琥珀の色彩はアルコール分14度のシュナン・ブランです。まったく甘く無く、エキセントリックなアロマは柔らかさの中にソリッドなニュアンスを含み、高い芳香を持っています。

当初は穏やかな紅茶とハーブに優しいドライフルーツなニュアンスですが、徐々に温まって来ると・・こりゃぁもう・・化け物級の有機物オン・パレードです。果実はもちろん、フラワリーでも有り、先端が尖っていないスパイス。完全にエキス化された液体感から、優しいがエッジ感がしっかりあるパレットを描きつつ、その空間をのんびりと埋め尽くして来る表情・・エンディングは非常に長くたなびき、その有機物がさらに昇華されたような高貴なニュアンスが高域に伸びて行くイメージです。

なんだろう・・これはワインなんだろうか・・と一瞬思いつつも、・・あ、そうか・・ロッレンツェッティの理想像は・・ここなんだ!・・と理解したような気になりました。

まぁ・・アルコール分は14度ですから、さほどは高く無いんですが、どこか上質なフィーヌやマールが織りなす表情も感じられ、それがまた一般的なワインが発することのできる範囲を大きく超えている・・んだと思うんですね。

そしてこの・・ある意味、ワインとしての経験値を超えた味わいは、超絶にドライで有りながら、しなやかさや優しさ、そして懐の深さを物凄く感じさせるんです。

飲んだことの無い凄い白ワイン・・それでも良いですが、

「マルク・アンジェリからのホダギで造られたシュナン・ブランと言うことで、サンソニエールとの比較した場合の、余りにもかけ離れた感が有りながらの超絶な味わい!」

がまた・・ワインファン、ナチュールワインファンの心をくすぐってくれると感じます。言っちゃうと怒られるかもしれませんが、

「大成功したグラヴナー!」

がイメージ的に近いかも・・!少ないですが・・是非飲んでみてください。お薦めします!

●

2022 Nostrale Rosso I.G.T. Toscana

ノストラル・ロッソ I.G.T. トスカーナ

【2018年ものはついに本領発揮!?ビオの先生ならではの、「ビオワインはこれが正当なスタイル」的教えを美味しくリーズナブルに伝えてくれます!】----少な過ぎて飲めませんでした。以前のレヴューを掲載しています。

ベーシックなクラスのノストラル・ロッソですが、このノストラル・シリーズが凄く良いです。特にこの2018年ものになって、

ベーシックなクラスのノストラル・ロッソですが、このノストラル・シリーズが凄く良いです。特にこの2018年ものになって、「ビオ系コンサルタント」

としての素顔をさらけ出してくれました。

まぁ、正直なところを言ってしまえば、

「2017年ものは少し綺麗過ぎた?」

と・・。

ビオ系としては勿論、自然派系としても、安全パイ的な仕上がりを目指したのが2017年ものだったと感じます・・この2018年ものを飲めば。

2018年もののノストラル・ロッソは、開放的で充実、エレガントさを多分に感じさせつつ、「ビオ」と言う部分もしっかり感じさせつつ、とても安全で美しいディテールをも持っている・・・ある意味、

「ビオワインの鏡」

的な完成度を持っています。

そこには、「クヴェグリの使用」が大きく影響していると思われます。ですので、ベクトルの向きが外向きになり、開放感あふれる表現になっています。ほんの僅かに揮発酸が動いた形跡を香りの中に見つけることは、きっと可能だと・・思える程度の僅かなアヴァンギャルドレベルに収まっています。ですので、ここを一生懸命に探ったとしても、多くの方は見つけられず、複雑な味わいの中のワンポイントになっているだけです。

果実のニュアンスも実にナチュラル、リアルなもので、ふんわりと感じられるアロマに、きっと心地良さだけを感じさせてくれるでしょう。

美味しいデイリー?・・しかもビオです。その栽培由来のビオと、醸造に使用されるSo2の極端な少なさ・・必要最低限の量のみの添加・・サンズ・ナチュールに近い要素(5月で10mgは残存しているにしても)もしっかり感じさせてくれます。是非飲んでみて下さい。お勧めです!

以下は以前のレヴューです。

━━━━━

【トスカーナの個性を持った滅茶精緻でピュアな赤は、どこかフレンチさえ感じさせる?・・そう、時に煩わしい陽気さを隠しているのかもしれません!】

こんなサンジョ、飲んだこと無い・・です・・(^^;; 滅茶苦茶繊細です。精緻さもかなり有ります。・・まぁ、サンジョだけじゃないですけど・・でも、トスカーナブレンドですから・・はい・・。

こんなサンジョ、飲んだこと無い・・です・・(^^;; 滅茶苦茶繊細です。精緻さもかなり有ります。・・まぁ、サンジョだけじゃないですけど・・でも、トスカーナブレンドですから・・はい・・。それをミケーレは、

「フィールド・ブレンドにより複雑な味わいや香りが備わる」

と言ってるんですから・・実に面白いです。

フィールド・ブレンドは究極に持って行くと「混植」になるでしょう。そう、マルセル・ダイスや、ユッタ・アンブロジッチのゲミシュターサッツです。北の大地では、混植は避けられない方法でしょう。より寒いですから収穫時期もかなりのズレが生じます。

南のトスカーナでは、そこまで「必須にはならない」と言うことなのかもしれません。

マルセル・ダイスの超複雑性+一体感、アンブロジッチのシームレス感と似たものが、ここに存在するんです。そう、立て構造の深さと言うか、高さ?・・と言うか・・です。

なので、滅茶「スッキリ」しています。なのに複雑性も感じ、滅茶ピュアなんですね。ナチュラル感はむしろ「遅れて気付く」と言って良いかもしれません。

これ、面白いです!・・まぁ、そのまんまクイクイのんで、

「・・あ~・・美味しかった!」

で済ませても良い・・と言うか、それこそが造り手の狙いだと思います。

しかし気付けば、・・気づいてみて気付くこと?は、

「これ、トスカーナ・ブレンドだよね?・・しかもデイリーだし・・」

ビオの終着点はもしかしたら・・この辺に有るんじゃないか・・などと思い始めました。是非飲んでみてください。お勧めです!

●

2021 Gattaia Pino Nero I.G.T. Toscana

ガッタイア・ピノ・ネーロ I.G.T. トスカーナ

【赤く、石灰質のエレガンス!繊細で上質、「旨み」の乗った、まるでブルゴーニュの延長線上のテロワールを感じさせるピノネロ・ ・いや、ピノ・ノワールです!】[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]あんまりこういうレビューはしたくないんですが、過去のノイジーと全く同じ感想を持ってしまいました。それは・・・

「ピノ・ネロではなく、ピノ・ノワールだ・・!」

ということです。

大体のイタリアのピノ・ネロは、果実はより黒く、若干粗野であるが旨味を伴ったもの・・・ものによっては、そこにスパイシーさが加わってきたりもする。そんなイメージでした。

ですがこのガッタイアは香りが「完全にピノ・ノワール」なんです・・・

赤く、石灰質のミネラルと組み合わさったフラワリーなエレガンス。香りに関して言えば、かなりブルゴーニュ的。しかもシャンボールに相当近いものがあると見ています。

味わいは石灰系の赤い果実をベースに、若干黒い果実がジワリ行き渡っており、「旨味の乗り」ががあるので、キャラクターはまた違ってくるんですが、しかし実に繊細でたおやか、エキス的です。

これはシュナンブランのアンジェリやリースリングのマッシモを飲んだ時にも思ったんですが、ミケーレは土壌を見極めて品種を変えてるんじゃないかな・・・と思います。

その土壌がどういった構成で、その品種だったら、最もポテンシャルを開花させられるのか、そういった視点を非常に大事にされているように感じます。だからこそ一見大胆に見える品種選択をできるんじゃないかと。

ワインを飲む限り、その試みは非常に成功していると断言できます。

それほどにどれも品質が素晴らしいし、オールドワールドでの長年の試行錯誤に裏打ちされた土壌と品種の組み合わせのルールさえ守れば、どんな土地でも素晴らしいワインができるという好例を見せつけられているかのようです。

というかこれだけ多様な品種に呼応できるって・・・ムジェッロ地区のテロワールの多彩さには驚かされるばっかりです。

ポテンシャルも素晴らしいです。香りの仕上がりに対して、味わいのまとまりはまだ進行途中といった具合なので、できればあと1 〜2年待ちたいところではあります。

ノイジーが言うように、確かに最終形が想像しきれない部分があります。

おそらくこれは、ブルゴーニュのピノにはない類の「旨味」があり、それがポテンシャルを取りに行った際、普段測りに行く層を覆っている感じになっていて、どうにもそこを超えてミネラルの質とボリュームをキャッチしづらいんですよね・・・

しかし、抜栓から時間をかけて、酸素を含ませていくと、香りだけでなく、味わいも粗野感が取れ、どんどんブルゴーニュ的な美しさが出てきます。

そうなってくると、このワインには確かに村名以上のものがある・・!と感じます。そしてここまではっきり理解できて初めて、「コスパめっちゃいいじゃん・・・」と言えるようになってくるわけです。

トスカーナのピノ・ネーロですが、スタイル的にはブルゴーニュの延長線上のテロワールを感じる素晴らしい「ピノ・ノワール」です!ご検討くださいませ!

[ noisy wrote ]

以下は以前のレビューです。

--------

【ビオも何も忘れてください。イタリアで最上の見事なピノ・ノワールです!】----少な過ぎて飲めませんでした。以前のレヴューを掲載しています。

素晴らしいピノ・ノワールでした。あえてピノ・ネーロとは言いません。そう言ってしまうと、

素晴らしいピノ・ノワールでした。あえてピノ・ネーロとは言いません。そう言ってしまうと、「・・ちょっと違うか?・・ピノ・ネロじゃ伝わらないかも・・」

と感じました。いや、見事なピノ・ノワールでした。

皆さんは素晴らしいピノ・ノワールを沢山お楽しみですから・・それはピノ・ネロでは無かったはずなんですね。クレジットは「ピノ・ネーロ」ですが、それだとどうしても、

「濃くて力強くてどこか鈍重さの有るワイン」

を想像させてしまうんじゃないか・・と危惧してしまった訳です。

この美しい赤紫の色合いを是非ご覧ください。一瞬、

「あれ?・・フランスワイン?」

と見えてしまうことも有るんじゃないかと・・(^^;;

そうなんですよ。今まで飲まれてきた「ピノ・ネーロ」は忘れてください。そしてついでに「ビオディナミコ」も忘れちゃってください。熱で熟れ切ったフランス南部のピノ・ノワールも、どこかに置いて来てください。敢えて言うなら、フランス南部の極上のピノ・ノワール・・・でしょうか?・・でもそれでもこのワインを正確には言い表せていないと思います。

非常に繊細です。しかし、ブルゴーニュのピノ・ノワールには近い感覚ですが、同じでは有りません。言ってしまえばもっと複雑です。色合い、色彩をもっと豊かにした繊細なピノです。粘土が主体ですが、どこかにサラリとした砂地も感じます。その性でしょうか、黒い果実も実にサラリと感じさせてくれます。

今まで飲んだイタリアンのピノ・ノワールの中ではトップ・クラスです。価格も実にリーズナブルです。ブルゴーニュの村名クラスのポテンシャルは充分に有ります。濃くて重いピノ・ノワール・・・ん~・・ちょっと違うかな~・・と感じてしまうのが常ですが、冷やかさにワンポイント、集中した熱量を受けた果実が有り、それを繊細に表現できていると思います。

また、これはある程度の熟を与えても非常に面白いと言えます。どうなって行くのか・・いや、ブルゴーニュだと想像できるんですけどね。もしくはもっと鈍重なピノ・ネロだと判りやすいですが、ここまでの出来だと・・

「最終形が想像しきれない・・」

と感じてしまいました。

まぁ、あのグラヴネールさんがコンサルタントに迎えるくらいですから・・やはり凄いセンスの方なのでしょう。是非トライしてみてください。新たなピノの世界を覗いてください。お勧めです!

ラルコ(フェドリゴ・ルーカ)

ラルコ(フェドリゴ・ルーカ)

イタリア l'Arco ( Fedrigo Luca) ヴェネト

● 鳴り物入りでラシーヌさんに登場したラルコのご案内です。この造り手さんは、クインタレッリで長年働いてきた方だそうですが、何せ、あの偉大なクインタレッリも、ジュゼッペ翁引退後に売られてしまいました。ル・テロワールさん時代に、かなり販売させていただいており、その頃からカンティーナ売却の噂は流れ、心を痛めていました。その恐れが現実となってしまった訳です。

でも、新しい造り手が生まれました。それがこのラルコです。日本での本格デビューもう少し先になります。noisyも、今回ご紹介のアイテム以外のものを1本飲めただけ・・という状況ですが、

「キレイ系のシミジミ旨みが染みてくるタイプ」

の味わいに心がトキメキました!

■エージェント情報(ラシーヌさんのサイトより)

才能溢れる若干32歳のルーカ・フェドリーゴのドメーヌです。これまで幾度となく予告してきた≪ラルコ≫のワイン。造り手のルーカ・フェドリーゴは、14歳からジュゼッペ・クインタレッリの元で従事してきた人物。そこで学んだことベースに、誠心誠意、彼自身の世界観をラルコのワインに表現しています。

お披露目用として、ラインアップのごく一部が、3月16日に出荷開始 となり、ようやくラシーヌに届きました。ワインが無事に到着した安堵感と、到着したてで落ち着いていないであろうその味わいに少し心配しながら、試飲開 始。しかし、その心配などよそに、ラルコのワインは、毅然とした態度で大きな存在感を放ち、思わず感嘆のため息をもらしてしまうほどの驚きを与えてくれました。このワイナリーの名前は、『ユピテルの拱門』と呼ばれる石でできたアーチに由来する。『ユピテルの拱門』は、ネグラールへ向かう道からよく見える。数年前まで、フェドリーゴ一家はその拱門の近所に住んでいた。『ユピテルの拱門』は、その起源を16~17世紀にまでさかのぼり、サン・ヴィート・ディ・ネグラールにある丘陵に沿ってそびえる7つの拱門のひとつである。ルーカ・フェドリーゴにとってこの拱門は、過去の記憶を呼び起こさせるものであり、その記憶こそ、ルーカがワインの中に表現したいと願うものだ。

ルーカは、ヴァルポリチェッラの高名なワイナリー(クインタレッリ)で何年も働いており、多大な経験を得た。アズィエンダはまだ設立から数年ではあるが、過去を尊重した、積極的かつ礎のしっかりとしたワイナリーである。ヴァルポリチェッラのワインが受け継いできた伝統を、そのままに継承しながら、ヴァルポリチェッラらしいワインを生み出すことに細心の注意を払っている。

ルーカ・フェドリーゴは、ブラジル、アルゼンチンおよびトスカーナでワインをつくるルイーズ・アルベルト・バリケッロとの信頼関係を築き上げ、設立当初からワイナリーをともに運営するにいたった。ふたりは2001年に、2種類の重要なIGTワインを生み出した。それが、ヨーロッパ圏内だけでなく北米や南米でも非常に評価の高い、《ルベオ》と《パリオ》である。この2つのワインには、「アマローネのブドウ」と呼ばれるロンディネッラ、コルヴィーナ、モリナーラとは異なった品種も用い、個性的な品種構成をとる。

でも、新しい造り手が生まれました。それがこのラルコです。日本での本格デビューもう少し先になります。noisyも、今回ご紹介のアイテム以外のものを1本飲めただけ・・という状況ですが、

「キレイ系のシミジミ旨みが染みてくるタイプ」

の味わいに心がトキメキました!

■エージェント情報(ラシーヌさんのサイトより)

才能溢れる若干32歳のルーカ・フェドリーゴのドメーヌです。これまで幾度となく予告してきた≪ラルコ≫のワイン。造り手のルーカ・フェドリーゴは、14歳からジュゼッペ・クインタレッリの元で従事してきた人物。そこで学んだことベースに、誠心誠意、彼自身の世界観をラルコのワインに表現しています。

お披露目用として、ラインアップのごく一部が、3月16日に出荷開始 となり、ようやくラシーヌに届きました。ワインが無事に到着した安堵感と、到着したてで落ち着いていないであろうその味わいに少し心配しながら、試飲開 始。しかし、その心配などよそに、ラルコのワインは、毅然とした態度で大きな存在感を放ち、思わず感嘆のため息をもらしてしまうほどの驚きを与えてくれました。このワイナリーの名前は、『ユピテルの拱門』と呼ばれる石でできたアーチに由来する。『ユピテルの拱門』は、ネグラールへ向かう道からよく見える。数年前まで、フェドリーゴ一家はその拱門の近所に住んでいた。『ユピテルの拱門』は、その起源を16~17世紀にまでさかのぼり、サン・ヴィート・ディ・ネグラールにある丘陵に沿ってそびえる7つの拱門のひとつである。ルーカ・フェドリーゴにとってこの拱門は、過去の記憶を呼び起こさせるものであり、その記憶こそ、ルーカがワインの中に表現したいと願うものだ。

ルーカは、ヴァルポリチェッラの高名なワイナリー(クインタレッリ)で何年も働いており、多大な経験を得た。アズィエンダはまだ設立から数年ではあるが、過去を尊重した、積極的かつ礎のしっかりとしたワイナリーである。ヴァルポリチェッラのワインが受け継いできた伝統を、そのままに継承しながら、ヴァルポリチェッラらしいワインを生み出すことに細心の注意を払っている。

ルーカ・フェドリーゴは、ブラジル、アルゼンチンおよびトスカーナでワインをつくるルイーズ・アルベルト・バリケッロとの信頼関係を築き上げ、設立当初からワイナリーをともに運営するにいたった。ふたりは2001年に、2種類の重要なIGTワインを生み出した。それが、ヨーロッパ圏内だけでなく北米や南米でも非常に評価の高い、《ルベオ》と《パリオ》である。この2つのワインには、「アマローネのブドウ」と呼ばれるロンディネッラ、コルヴィーナ、モリナーラとは異なった品種も用い、個性的な品種構成をとる。

●

2021 Rosso del Veronese

ロッソ・デル・ヴェロネーゼ

【最高の出来!素晴らしいです・・ヴァルポリと変らない出来です!ドライフルーツのような僅かな甘みとブケ!】--以前のレヴューを使用しています。

基本的にヴァルポリチェッラと同じなのかな・・と思います。ヴァルポリチェッラにしなかったヴァルポリチェッラ構成品種に、カベルネとサンジョヴェーゼをアッサンブラージュしているのでしょう。ですので、結構似た感じは有ります。

ですが、よりオレンジピールのような、柑橘系の果皮を乾かせた香りが強めに有ったり、わずかにアマローネを思わせるような「甘い」感じが強く出てきます。より高質なヴァルポリチェッラ・クラシコに対し、取っ付き易さを感じるロッソ・デル・ヴェロネーゼです。これも旨いです!是非飲んでみてください。早めの抜栓が良いようです!

以下は2004 ヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレのコメントです。

━━━━━

【かなり複雑です!しかもバランスが滅茶苦茶良い! 】

前回はあまりに少なく、あっという間の完売でご迷惑をお掛けしました。ラルコの定番であるヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレです。

ようやく飲めたんですが、まあ、これは・・・素晴らしいの一言ですね。ヴァルポリチェッラの御大クインタレッリで働いていたのが良く判ります。このワイン、ワインのポテンシャルを拾える方なら、その能力が高い方ほど美味しいとおっしゃるに違い有りません。

まず、とても緻密に凝縮しています。凝縮しているとは言っても、甘いフレーヴァーが浮いている・・・アメリカン好みのこってり味では全く有りません。滅茶苦茶ドライで、果皮の周りのみの存在が凝縮している・・・という感じです。抜栓仕立てはやや硬めですが、10分もすると妖艶な感じに変化。ボディも膨らみ始め、赤、黒、茶、橙のフルーツや有機物が放出されてきます。余計な修飾物は一切身に付けていないのに、果てには何と、アマローネのような僅かな甘やかさを含んだドライフルーツのニュアンスまで、ハッキリと飛び出してきます。余韻も長く、後口も長く美しいです。

もし、アマローネ的に、豪勢な味わいを楽しみたければ、平底デキャンタに落として翌日、翌々日に楽しむのも、全く問題無いでしょう。そのレベルにおいては、だらしなく落ちてしまってダレダレになることは考えられません。

もしくは、リストランテさんのグラスワインにも面白い存在になってくれると思いますよ。毎日1本、開けてみてください。当日もの、2日目、3日目~7日目みたいな感じでお客様に提供されると・・・、

「えぇ~?同じワインなんですか?」

と、ビックリされると思いますし、喜んでいただけるに違いないです。そのくらいはへっちゃらで持ってしまいます。反対に言えば、開けたてでも充分に美味しいとは言え、ポテンシャルから言ってまだまだこれから・・という証明でも有りますね。

でも、開けたての美味しさは重要です。2005年のこのワインも届いているようですが、2004年に比べるとまだまだ硬すぎるようです。

プライスも極上、味わいも素晴らしいです。是非ともご検討くださいね。久々の、売れる価格帯のヴァルポリチェッラです。お奨めします!

●

2021 Valpolicella Ripasso Classico Superiore

ヴァルポリチェッラ・リパッソ・クラシコ・スペリオーレ

【品切れしておりました「リパッソ」のヴァルポリがヴィンテージ変更で入荷です。非常にポテンシャル高いです!・・が、量的には非常に少ないです!】--以前のレヴューを使用しています。

何と2009年ものよりはリパッソで仕上げました。実にふくよかで複雑性に富み、色んな香りと味わいがします。

リパッソというのは、アマローネを絞った後の搾りかすが残る樽にヴァルポリチェッラを入れ、再度醸造したものを言います。

ですので、アマローネの搾りかすの糖分を加えて発酵したものになりますので、アマローネが持つ豊かなニュアンスが加えられ、大きな構成のワインになるんですね。

アマローネはアパッシメント(陰干しした葡萄)で造られますから、糖分も非常に高くなります。その残糖分が勿体無い・・・ので、下級のヴァルポリチェッラに使用します。それがリパッソしたヴァルポリチェッラです。

様々なドライフルーツのアロマティックな香り、味わいに、濃密さが加わります。普段はドライなラルコのヴァルポリチェッラですが、リパッソにしてからは僅かな甘みさえ感じますので、ロッソ・デル・ヴェロネーゼのパリオにも似たニュアンスです。非常に複雑性が高く旨いです!

思ったよりも黒くなく、美しい赤紫の色合いをしています。しっかりエキスが出ています!

少しだけ高くなりましたが、この豊かな味わいならご納得いただけるでしょう!お奨めします!是非飲んでみてください!

以下は以前のコメントです!

━━━━━

【かなり複雑です!しかもバランスが滅茶苦茶良い! 】

前回はあまりに少なく、あっという間の完売でご迷惑をお掛けしました。ラルコの定番であるヴァルポリチェッラ・クラシコ・スペリオーレです。

ようやく飲めたんですが、まあ、これは・・・素晴らしいの一言ですね。ヴァルポリチェッラの御大クインタレッリで働いていたのが良く判ります。このワイン、ワインのポテンシャルを拾える方なら、その能力が高い方ほど美味しいとおっしゃるに違い有りません。

まず、とても緻密に凝縮しています。凝縮しているとは言っても、甘いフレーヴァーが浮いている・・・アメリカン好みのこってり味では全く有りません。滅茶苦茶ドライで、果皮の周りのみの存在が凝縮している・・・という感じです。抜栓仕立てはやや硬めですが、10分もすると妖艶な感じに変化。ボディも膨らみ始め、赤、黒、茶、橙のフルーツや有機物が放出されてきます。余計な修飾物は一切身に付けていないのに、果てには何と、アマローネのような僅かな甘やかさを含んだドライフルーツのニュアンスまで、ハッキリと飛び出してきます。余韻も長く、後口も長く美しいです。

もし、アマローネ的に、豪勢な味わいを楽しみたければ、平底デキャンタに落として翌日、翌々日に楽しむのも、全く問題無いでしょう。そのレベルにおいては、だらしなく落ちてしまってダレダレになることは考えられません。

もしくは、リストランテさんのグラスワインにも面白い存在になってくれると思いますよ。毎日1本、開けてみてください。当日もの、2日目、3日目~7日目みたいな感じでお客様に提供されると・・・、

「えぇ~?同じワインなんですか?」

と、ビックリされると思いますし、喜んでいただけるに違いないです。そのくらいはへっちゃらで持ってしまいます。反対に言えば、開けたてでも充分に美味しいとは言え、ポテンシャルから言ってまだまだこれから・・という証明でも有りますね。

でも、開けたての美味しさは重要です。2005年のこのワインも届いているようですが、2004年に比べるとまだまだ硬すぎるようです。

プライスも極上、味わいも素晴らしいです。是非ともご検討くださいね。久々の、売れる価格帯のヴァルポリチェッラです。お奨めします!

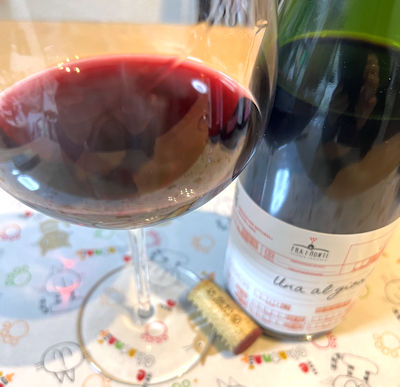

インドミティ

インドミティ

イタリア Indomiti ヴェネト

[ oisy wrote ]

● 2023年のインドミティのご紹介です。一部上級キュヴェは2021,2022年もございます。

こんな凄い造り手がイタリアの、しかもヴェネトという比較的マイナーな地域にいるのか・・と驚愕しました。最初はセンスのある造り手だな~とくらいに思っていたんです。

ただなにか液体が持つオーラみたいのが違うな・・・とうっすら感じていたところ上級キュヴェを飲んで、その「心にくる」素晴らしさに愕然としました・・

そしてその正体に気付いたんです。それは・・・

フレデリック・コサールの言う「ヴァン・ヴィヴァン」がインドミティのワインにはある・・ということです!

「生きたワインには、魂が揺さぶられるような感動がある」

まさに心にくる、魂を揺さぶられるようなワインです。

巻き戻すように全てのキュヴェをテイスティングし直すと、どのキュヴェも感じたのは「ヴァン・ヴィヴァン」・・・でした! トップの2キュヴェ「ロッソ・セレステ」と「エニグマ」が非常にブルゴーニュ的で、さらにそのスタイルがかなりコサール的だと感じたので、気付いただけのことです。

さらに「エニグマ」の中にはヤン・ドリューの要素も垣間見ることができましたが、その詳細は各コラムにてご覧ください。

インドミティのシモーネ・・・天才だと思います。ぜひご検討くださいませ!

[ noisy wrote ]

以下は以前のレビューです。

--------

● ビックリしました~!・・

「・・誰なんだ・・こんなワインを造れるのは!」

「これが・・イタリアの・・ヴェネトのワインなのか?」

「穏やかで美しいのに、ちゃんと主張も有る・・これで1年目の造り手?!」

どうやら世の中から「一気に」消えたようですよ・・。世界でもそう、日本でもそのようです。でも、noisy としましてはちょっと不満も。

だって、

「こんなに穏やかでエレガントで、イタリアワインらしくない静かな味わいで・・墨絵さえ思わせるようなワイン」

って、世の中のワインの中心に有った訳じゃなく、ただただ noisy はそんなのが好きだから扱っていただけ・・なのに、世の中から一瞬で消えたって・・どういうことなの?・・と言うような、ちょっと嫉妬みたいなものが入った微妙な気持ちが有るんですね・・。

「・・何だかな~・・」

・・続く

■エージェント情報 インドミティは今年28歳になるシモーネ・アンブロジーニが立ち上げたナチュラルワインのプロジェクト。シモーネは、高校卒業後、丸1年かけて世界を旅行。その後、トレンティーノやアゼルバイジャン、モンタルチーノ、ブルゴーニュ、ヴェネトなどの数々のワイナリーで研鑽。そして、2018年に地元ヴェネトで畑とセラーをレンタルしてナチュラルワイン造りを始めたミレニアル世代の造り手です。

シモーネはテクノロジーや化学を排した可能な限りアーティザナル(職人的)な方法で栽培をしたいと考え、長靴と剪定バサミ、ミニトラックを改造したトラクターだけで、たった一人で、ビオディナミの手法を取り入れたビオロジックでブドウ栽培を始めました。

インドミティのワインはアートワークであり、エチケットにはシモーネの人生の旅の美しい物語が表現されています。エレガントで美しく、生き生きとした活力を備えた彼のワインは、初ヴィンテージながらリリースと同時に欧米で大人気となりあっという間に完売してしまいました。

● 2023年のインドミティのご紹介です。一部上級キュヴェは2021,2022年もございます。

こんな凄い造り手がイタリアの、しかもヴェネトという比較的マイナーな地域にいるのか・・と驚愕しました。最初はセンスのある造り手だな~とくらいに思っていたんです。

ただなにか液体が持つオーラみたいのが違うな・・・とうっすら感じていたところ上級キュヴェを飲んで、その「心にくる」素晴らしさに愕然としました・・

そしてその正体に気付いたんです。それは・・・

フレデリック・コサールの言う「ヴァン・ヴィヴァン」がインドミティのワインにはある・・ということです!

「生きたワインには、魂が揺さぶられるような感動がある」

まさに心にくる、魂を揺さぶられるようなワインです。

巻き戻すように全てのキュヴェをテイスティングし直すと、どのキュヴェも感じたのは「ヴァン・ヴィヴァン」・・・でした! トップの2キュヴェ「ロッソ・セレステ」と「エニグマ」が非常にブルゴーニュ的で、さらにそのスタイルがかなりコサール的だと感じたので、気付いただけのことです。

さらに「エニグマ」の中にはヤン・ドリューの要素も垣間見ることができましたが、その詳細は各コラムにてご覧ください。

インドミティのシモーネ・・・天才だと思います。ぜひご検討くださいませ!

[ noisy wrote ]

以下は以前のレビューです。

--------

● ビックリしました~!・・

「・・誰なんだ・・こんなワインを造れるのは!」

「これが・・イタリアの・・ヴェネトのワインなのか?」

「穏やかで美しいのに、ちゃんと主張も有る・・これで1年目の造り手?!」

どうやら世の中から「一気に」消えたようですよ・・。世界でもそう、日本でもそのようです。でも、noisy としましてはちょっと不満も。

だって、

「こんなに穏やかでエレガントで、イタリアワインらしくない静かな味わいで・・墨絵さえ思わせるようなワイン」

って、世の中のワインの中心に有った訳じゃなく、ただただ noisy はそんなのが好きだから扱っていただけ・・なのに、世の中から一瞬で消えたって・・どういうことなの?・・と言うような、ちょっと嫉妬みたいなものが入った微妙な気持ちが有るんですね・・。

「・・何だかな~・・」

・・続く

■エージェント情報 インドミティは今年28歳になるシモーネ・アンブロジーニが立ち上げたナチュラルワインのプロジェクト。シモーネは、高校卒業後、丸1年かけて世界を旅行。その後、トレンティーノやアゼルバイジャン、モンタルチーノ、ブルゴーニュ、ヴェネトなどの数々のワイナリーで研鑽。そして、2018年に地元ヴェネトで畑とセラーをレンタルしてナチュラルワイン造りを始めたミレニアル世代の造り手です。

シモーネはテクノロジーや化学を排した可能な限りアーティザナル(職人的)な方法で栽培をしたいと考え、長靴と剪定バサミ、ミニトラックを改造したトラクターだけで、たった一人で、ビオディナミの手法を取り入れたビオロジックでブドウ栽培を始めました。

インドミティのワインはアートワークであり、エチケットにはシモーネの人生の旅の美しい物語が表現されています。エレガントで美しく、生き生きとした活力を備えた彼のワインは、初ヴィンテージながらリリースと同時に欧米で大人気となりあっという間に完売してしまいました。

●

2023 Ramingo Bianco I.G.T.Veneto

ラミンゴ・ビアンコ I.G.T.ヴェネト

【わずか11.5度のAlc度数なのに・・ミネラリティと果皮の強烈な旨味が充実した、身体への負担が激少のピュアワインです!】[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]インドミティのワインは表情が豊かです・・・

テイスティングで要素を拾いに行こうとするとあれもこれもと出て来るような。この価格帯であればもう少し単調であってもおかしくないと思うんですが。

例えば「煙」というひとつの要素であったとしても、単調ではないんです。いくつかの「煙」が絡み合ったかのような、あるいは「煙」と「果実」の間に境目がなく、それによって「煙」と「果実」の両方の要素をもった「第3の香り」が生成されているような感覚です。

この複雑さを可能にしているひとつの重要な要素は・・・SO2の少なさかと思います。SO2によって閉じ込められているような感覚が全くなく、このワインも残存SO2は僅か4.8mg/L。使用量が少ないな、と感じる自然派の造り手でも20〜30mg/Lだったりしますから、その驚異的な少なさを数字でも実感できるかと思います。

また、SO2が少ないと、コアの緩いワインになりがちなんですが、インドミティのワインはしっかりとコアを感じられるんですよね。ミネラルの輪郭がしっかりしていて、焦点がちゃんと定まっているような感覚です。もうその時点でセンスが溢れ出ちゃっているよね・・・と感じます。

香りは煙、石を含む、スモーキーさとシャープな柑橘。フルーツの要素は超えた、「風格」を感じさせます。まだ若干還元的ではありますので、最低でもGW明け、できれば夏くらいにはかなり仕上がってくると思います。

味わいはオイリーでつるりとしたテカリのある液体、ミネラリティが表出されているんだと思います。そこに果皮接触由来の強烈な旨味も乗ってきているため、かなり充実感があります。残糖はほぼ感じられないほどにドライに発酵しきっていますが、アルコール度数は11.5・・!

これだけの充実感でこの低アルコール度数というのは、いかに液体が充実しているかを物語っていますね・・!ドライなのに「力み」がなく、度数に頼らないピュアな液体は、体感として身体へのダメージを全く感じません。

いや〜うまいです。しっかり実感させてくる旨さがあります。イタリアの自然派の良さを詰め込んだかのようなワインですね。あ、ちなみにめちゃ安定していてクリーンです。SO2含有量はかなり低いので、温度管理にはご注意くださいませ!

[ noisy wrote ]

以下は以前のレビューです。

--------

【こんなワインを1年目で造れるって・・もしかして・・天才?・・有り得ないようなエレガンス表現の本質に出会います!】---すみません、少なくて飲めませんでした。

なので、このインドミティについても初めて日本に入って来た訳ですから、

「飲んで確かめてから」

と思っていたんです。インポーターさんも何故かサンプルをくれる・・と言うので・・有難いことです。

で、サンプルが到着はしたんですが、その翌日に電話が有り、

「すみません・・サンプルは送らせていただいたんですが、品物がもう無い・・いや、1ケースずつは取ってありますんで・・」

「(・・はぁ?・・)」

なので、テイスティングアイテムに溢れてしまっていたので、そのまま放置せざるを得ない状況になってしまいました。

ところが2週間後位にお客様から「インドミティは無いか?」とお問い合わせが有り、

「・・ん~・・インドミティ?・・聞いたことはあるが・・何だっけ?」

と。

それでようやくテイスティングを始める気になって飲んでみた・・のが実情です。でも結果、1ケースずつでは無くなってしまい、結局数本ずつにまで減らされることになってしまいました。

ところがですね・・飲んでみて、ま~・・驚きました!・・マジでこんなワインを1年目の新人さんが造れるのかと!

いや~・・物凄い「センス」の持ち主であることは間違いないし、しかも、実際に3アイテムをきっちり造り分けてもいて、それぞれに個性豊かながらも、確実に「ナチュール」で有り、完全に「健全」であり、心を揺り動かされるような魅力に溢れたワインだったんです。

薄い?・・いや~・・全然!

実にちゃんとした、むっちりなボリューム感ですが、しつこさは無いです。ふくよかで柔らかで、でもきっちり芯を感じる味わいです。

2枚目の写真はラミンゴ白。こちらは非常にドライです。そして高貴なアロマが漂う・・ちょっと高級品の感覚すらして来ます。煙、石、おだやかな果実。そのすべてが高貴に感じられてしまう。ボディもアルガに比べるとややスレンダーでタイトながら、全く異なるタイプで実に旨い!・・アルコール分は何と・・12度ですよ。エレガントに感じるのも当然では有りますが、普通だと「物足りない」と言うイメージにしか、ならない危険性も生まれてしまうかもです。

3枚目の写真はロタイ・ロッソです。最初に言っておきましょう・・。アルコール度は12度です。イタリアンワインですよ・・これ。ヴェネトのワインです。ドイツや、ましてやブルゴーニュのピノ・ノワールでも有りませんよ。この淡~い色合いから、驚くべきエキスの旨味、そこから発っせられるアロマは、丸みと穏やかさたっぷりな、ブルゴーニュ・ピノ・ノワール的なエレガンス。味わいのイメージも全くそのものです!

敢えてもう、品種がどうこうは触れませんが、まるで穏やか、シミジミ美味しいピノ・ノワールの精を身体に取り込んでいるかのような錯覚に陥ってしまいます。素晴らしい・・です!

こんなに穏やかな、エキスそのもののワインをイタリアで造れるって・・どういうこと?なのか、まだ良く理解できていません。

もしブラインドで出されたら、イタリアは真っ先に消してしまいます。

穏やかでエキスたっぷりで、芯がちゃんと有って、So2なんて存在に頭が動いて行かないようなナチュラルな味わい・・どうみたってフレンチだろうと思ってしまいます。

それが経験則に寄る思い込みなんだと。良いワインはこのようにもなるんだと・・言っているかのようでした。

それにこんなワインが、

「世の中から一瞬で消えた」

ことが、ある意味・・嬉しくも感じています。いつものペースでのんびりしていた noisy がいけない訳でして、本当に素晴らしいワインはさっさと押さえるに限る訳です。

今回は少量ですので、申し訳ありませんがお一人様1本限りで、次回の入荷・・おそらく2019年ものになるかと思いますが、お楽しみにされてください。

いや~・・穏やかだけれど真実を手元に感じられるもの凄いワインでした!

●

2023 Osai Rosato I.G.T.Veneto

オサイ・ロザート I.G.T.ヴェネト

【ミネラリティが滲み出るツヤテカな液体・・!徐々に増幅するあまやかさの本格派ロゼです!!】[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]輝きが普通のロゼワインじゃないな・・・と思いテイスティングしてみると「やっぱり」でした。インドミティのワインってそんなのばっかり・・・

赤に近いロゼ色の液体の、「内から照り返す」ような輝き方は多分ミネラルの含有量とか、質とかを表現しているんだろうな・・と最近は思います。

テカテカとした輝きは見た目だけでなく、味わいにも表現されており、赤い果実を薄いガラスでコーティングしたような、ツルっとした液体です。少しオイリーでもあります。

ほぼ完全にドライな味スジの中に、エキスの積層による「あまやかさ」が産まれてきます。その赤果実のあまやかさは、味わいから徐々に香りへと「緩やかに」出現してきます。

行き渡り、輝きを放つミネラリティは味わいの隙間を埋め尽くし、液体の充実感を底上げしますね・・・

抜栓してから時間が経過すると、香りのあまやかさは「増幅」していきます。変化の仕方がポテンシャルワインのそれです。

これだけのミネラリティならば、熟成によるほぐれとともに、違った表情を見せるはず・・・!と思います。恐らくもっとエレガントに・・・華やかに、あまやかに・・・

残存15mg/Lという超低SO2でありながら、完全にノーマルワインと遜色ない安定感にはセンスしか感じ得ません。なぜSO2がこれほど少なくて、集中感のある、コアな味わいを表現できるのだろう・・・この点においてはブルゴーニュの生産者を上回っていると思います。

そして造りのセンスもさることながら、畑の選球眼も素晴らしいのかな・・・と。やはりミネラリティの素性は畑によって決まってしまうところが大きいですから・・・

最近自然派のロゼワインが秘かなマイブームになっていますが、その中でもトップクラスのクオリティです! うまいです。ご検討くださいませ!

[ noisy wrote ]

以下は以前のレビューです。

--------

【残留So2濃度が2mgって・・マジですか?・・ロタイ・ロッソを白ワインに仕上げました・・と言うような感覚!・・そのセンスが素晴らしい!】

出来るんですね~~・・それって相当なマジックに近いと思うんですが・・いや、

出来るんですね~~・・それって相当なマジックに近いと思うんですが・・いや、「瓶詰時だけに少量So2を使う」

って、言うのは簡単ですが、出来るのかなぁ・・って出来てるんですよねぇ・・。

この鮮やかなパッションを感じさせるピンクに、一点の曇りも陰りも無いのが凄いですし、瓶詰時だけに少量So2を使う・・その結果、

「1年後の残留So2値が2mg!」

って・・そんなの聞いたことが無いレベルですよ。

普通は40mgでも少ないですからね・・80~100mgほどが普通じゃないでしょうか。それ以上になって来ますとちょっと多いですし、その倍ほどになってしまうと倉庫で足止めを食うことになってしまいます。

そんな数値ですから、

「とてつもなく美しく伸びやかなアロマ!」

なんですね。

そして、ミネラリティ由来の硬質でスレンダーなボディをしていて、テッカテカにコートされた新車のような輝きさえ感じます。

酸のボリューム感も通常のロゼワインには無い3D感覚。どことなく感じる黒葡萄の果皮のニュアンスと、その酸がバッチリ合っていて、滑らかでも有り、フレッシュさも感じるという微妙な表現をしようとしているように感じます。

残糖分もほぼ無い・・滅茶ドライな味筋でありながら、薄辛さを感じさせないライン。むしろ太ささえ感じさせますが、硬質なクリスタル、石英のニュアンスがボディをコートしていますから・・やはりスレンダーなんですね。

残糖分もほぼ無い・・滅茶ドライな味筋でありながら、薄辛さを感じさせないライン。むしろ太ささえ感じさせますが、硬質なクリスタル、石英のニュアンスがボディをコートしていますから・・やはりスレンダーなんですね。これ、少し熟成させても滅茶面白いはずです。サンソニエールのロゼとはちょっと真逆の感覚なのに、似たもの同士のようにも感じます。

「おぬし、何者!?」

と思ってしまうのは・・前回も同様でした。美味しいです。日本のワインでは絶対に実現が無理筋な出来だと思います。素晴らしい!お勧めします。飲んでみてください。

以下は以前のレヴューです。

-----

【これほどまでにしっかり充実した味わいのロゼは久しぶりでした!ピュア感は味わいにバッチリと、ナチュール感はノーズで優しく感じられます!】

実に美しい「赤」を見せつけてくる「ロゼ」です・・。黒葡萄を少し漬け込んで色合いを抽出してから圧搾、醸造したキュヴェです。赤ワインと白ワインをブレンドしたものとは異なります。

実に美しい「赤」を見せつけてくる「ロゼ」です・・。黒葡萄を少し漬け込んで色合いを抽出してから圧搾、醸造したキュヴェです。赤ワインと白ワインをブレンドしたものとは異なります。何ともエレガントな味わいですが、思いの外充実しています。線が細そうに思えるかもしれないんですが・・結構に太くなってくる感じです。でも決して、

「タンニンの存在が・・」

「抽出の強さが・・」

と言うような、軽妙さに対してのネガティヴな印象を強くするものでは有りません。

そしてやはり・・このインドミティならでは、と言うことになろうかと思いますが、

「So2を使用しないで醸造する」

ことが、このワインの全てを物語っている・・と言うか、インドミティの全てがそこに在る・・とも思います。まぁ、澱と一緒にマロラクティックを温度調整しないで自然に・・などと言うアプローチも、

「軽やかなのに充実した香りと味わい」

に寄与しているのも間違いないですが・・。

アルコール分は12度ほどなので、決して強くは無いです。なので、ボディ感はむしろ乏しいはず・・なのに、最終的にはしっかりと大きさを感じさせてくれる・・エレガントなロゼ・・と言う不思議な味わいを持っています。

アルコール分は12度ほどなので、決して強くは無いです。なので、ボディ感はむしろ乏しいはず・・なのに、最終的にはしっかりと大きさを感じさせてくれる・・エレガントなロゼ・・と言う不思議な味わいを持っています。フリッツァンテの項でも書かせていただきましたが、どこかピエール・ボージェを彷彿させるように感じます。まぁ、もう少し放置主義は取らない、正統派なスタイルだとしても・・です。

色落ちはしますが、赤なので・・ちょっとくすんでくる感じで無くなってしまうと思います。

「発酵が・・終わらない・・」

などとシモーネが言い出さない方が良いかな・・。その辺は何とも言い難いですが、

「発酵が進まず10年も放っておいたキュヴェをリリース」

と言うのは、反対に怖いもの見たさで興味は沸いてしまいますよね。まぁ、ナチュラルワイン大好きな方限定かもしれませんが、もしラシーヌさんがおっしゃっていることが真実であれば、

「あのシルヴァン・パタイユの2019年もまだ発酵が終わらない」

と・・昨年暮れには言っておりましたので、noisy としましては・・

「・・それって・・ワインなの?」

と・・。色々と有ります。是非ご検討くださいませ。

●

2023 Lottai Rosso I.G.T.Veneto

ロタイ・ロッソ I.G.T.ヴェネト

【気づいてたら「酸」だけでレビューを書いていました・・が、それほどに多彩な表情の「酸」を持つワインです・・!】[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]シモーネのバランス感覚は脅威的である・・!と感じます。SO2の低さからは考えられないほどに安定しているからです。

このロタイ・ロッソも、その低〜いSO2の大きな恩恵を受けているワインのひとつです。

ラズベリーや木苺のような、小さくシャープな赤果実に、スレンダーなボディ感。そこから穏やかにエレガンスの立ち上がりも感じられます。

ほぼ完全にドライなエキス、このワインの味わいの大部分を締めるのは「酸」です。

マロをしていないか、かなり控えめです。なので、まろやかな乳酸はほぼ感じず、「シャープでハリのあるリンゴ酸」が主です。そのことからもロタイの元々の果実が持つ酸を大事にしたい意図が感じられます。

というのもこのロタイの酸、ひじょ〜に「健康的」で「活き活き」としているんですよね。これは素の果実が健康的であるということをダイレクトに感じれるレベルです。

SO2の少なさにより「酸の輪郭」がよりクリアーにはっきりとしています。酸も色々な酸がありますが、それら一つ一つが元気で、ハツラツとしていて、絡み合い、「表情が豊か」。単調さがありません。

酸自体が湿り気を帯びており、伸びやかで、艶やか。これはSO2により押さえつけられたワインにはない、「酸の表情」です。

そして、酸素と触れ合わせているうちに「酸のあまやかさ」がゆるゆると出てくるんですね。そうなるともうロタイの虜です。(後日他のレビューを書いているときに、この酸が持つ魅力の正体に気付きました。詳しくは「ロッソ・セレステ」のレビューにて。)

酸との触れ合いの隙間から、ミネラリティも見えるようになってきます。透明感があり、クリアー、酸に隠れるようにして見えずらかったですが行き渡りを感じ取れます。まあそれは輝きを見ればわかるんですけどね。これだけ冷ややかでシャープなのに粘性も高いですからポテンシャルもあるなーという感じます。

現状若干還元的です。今飲むなら前日抜栓でもいいと思います。還元感もそこまでではないので、初夏の頃には取れてきているはずです。

こういう酸の綺麗なワインはやはり夏に飲みたいですねー!こんな綺麗な酸が沁み渡ったら、最高に身体が喜んじゃいます。

既に真夏日を迎えている異常気象の今、これからの季節、身体を労るのはこのようなワインだと思います。ご検討くださいませ!

[ noisy wrote ]

以下は以前のレビューです。

--------

【一般的なヴェネトのワインとは・・ちょっと思えない、ブルゴーニュワイン的エレガンスと味わいに近い美しいエキスのピュア&ナチュラルな・・見事過ぎる味わいです!】

いや~・・凄いですね~・・やはり天才なんでしょうか。イタリアでこんなワインを造れるって、相当どこかおかしくないと無理だと思ってしまいます・・いや・・すみません、貶しているんじゃなくて、めっちゃ褒めているんです。これなら・・

いや~・・凄いですね~・・やはり天才なんでしょうか。イタリアでこんなワインを造れるって、相当どこかおかしくないと無理だと思ってしまいます・・いや・・すみません、貶しているんじゃなくて、めっちゃ褒めているんです。これなら・・「世界中で人気で余り入って来ないから1ケースしかあげられないんですよ・・すみません・・」

と言うインポーターさんのK君の言葉も納得です。相当旨いです!

ほぼほぼ・・ブルゴーニュ・ピノ・ノワールでしょうか。ブルゴーニュほどはマロがキツク無いのと、フリウラーノ・ロッソと言うことでほんの僅かに伸びやかな緑のニュアンスが高周波に感じる部分・・がディテールとして感じられるかもしれません。

ですので、一般のヴェネトのワインのようなアパッシメントのニュアンスは完全に無いですし、中域の膨らみに頼った感のあるヴェネトのロッソの「詰まり感覚」も無し・・。当然のように滅茶ドライで甘みも無しですが、エキス感はバッチリ・・そして、伸びる伸びる・・どんどん上昇して行きます。

この人、絶対ブルゴーニュ好きだろう!?・・なんて思ってしまいますよ。そうじゃ無かったらこんなデザイン、するもんかな?・・とさえ思ってしまいました。

美しく赤い苺のニュアンス、そして摘んだばかりの細やかな毛の生えた苺のフレッシュさをどこか残しながらの、ブルゴーニュ的なベリーと赤さが多めのチェリー。

美しく赤い苺のニュアンス、そして摘んだばかりの細やかな毛の生えた苺のフレッシュさをどこか残しながらの、ブルゴーニュ的なベリーと赤さが多めのチェリー。中域はヴェネトのワインとしますとむしろスレンダーです。でも普通のワインだとすると・・普通?・・徐々に膨らみますが、それでもそのスレンダーな姿を壊すほどでは有りません。

伸びやかですから・・香りの上がりも凄く良いです。そして何故か・・

「So2的な感覚がほぼ無い!」

ですから、身体への進入角度が優しいです・・。だから酔い覚めも軽いし凄く楽です。

しかも、

「余り食とのマリアージュを考えなくても大丈夫なほどのナチュール!」

なのに、

「揮発酸的サワー感も皆無に近い!」

んですね・・。ナチュールさを感じる割には美しくてとてもピュアです。

これは飲んだら惚れちゃうでしょうね・・素晴らしい!・・飲んでみてください。安くは無いが全く高く無い!・・そう思っていただけるでしょう。超お勧めです!

以下は以前のレヴューです。

-----

【こんなワインを1年目で造れるって・・もしかして・・天才?・・有り得ないようなエレガンス表現の本質に出会います!】--すみません、飲めていません。少量です。

なので、このインドミティについても初めて日本に入って来た訳ですから、

「飲んで確かめてから」

と思っていたんです。インポーターさんも何故かサンプルをくれる・・と言うので・・有難いことです。

で、サンプルが到着はしたんですが、その翌日に電話が有り、

「すみません・・サンプルは送らせていただいたんですが、品物がもう無い・・いや、1ケースずつは取ってありますんで・・」

「(・・はぁ?・・)」

なので、テイスティングアイテムに溢れてしまっていたので、そのまま放置せざるを得ない状況になってしまいました。

ところが2週間後位にお客様から「インドミティは無いか?」とお問い合わせが有り、

「・・ん~・・インドミティ?・・聞いたことはあるが・・何だっけ?」

と。

それでようやくテイスティングを始める気になって飲んでみた・・のが実情です。でも結果、1ケースずつでは無くなってしまい、結局数本ずつにまで減らされることになってしまいました。

ところがですね・・飲んでみて、ま~・・驚きました!・・マジでこんなワインを1年目の新人さんが造れるのかと!

いや~・・物凄い「センス」の持ち主であることは間違いないし、しかも、実際に3アイテムをきっちり造り分けてもいて、それぞれに個性豊かながらも、確実に「ナチュール」で有り、完全に「健全」であり、心を揺り動かされるような魅力に溢れたワインだったんです。

薄い?・・いや~・・全然!

実にちゃんとした、むっちりなボリューム感ですが、しつこさは無いです。ふくよかで柔らかで、でもきっちり芯を感じる味わいです。

2枚目の写真はラミンゴ白。こちらは非常にドライです。そして高貴なアロマが漂う・・ちょっと高級品の感覚すらして来ます。煙、石、おだやかな果実。そのすべてが高貴に感じられてしまう。ボディもアルガに比べるとややスレンダーでタイトながら、全く異なるタイプで実に旨い!・・アルコール分は何と・・12度ですよ。エレガントに感じるのも当然では有りますが、普通だと「物足りない」と言うイメージにしか、ならない危険性も生まれてしまうかもです。

3枚目の写真はロタイ・ロッソです。最初に言っておきましょう・・。アルコール度は12度です。イタリアンワインですよ・・これ。ヴェネトのワインです。ドイツや、ましてやブルゴーニュのピノ・ノワールでも有りませんよ。この淡~い色合いから、驚くべきエキスの旨味、そこから発っせられるアロマは、丸みと穏やかさたっぷりな、ブルゴーニュ・ピノ・ノワール的なエレガンス。味わいのイメージも全くそのものです!

敢えてもう、品種がどうこうは触れませんが、まるで穏やか、シミジミ美味しいピノ・ノワールの精を身体に取り込んでいるかのような錯覚に陥ってしまいます。素晴らしい・・です!

こんなに穏やかな、エキスそのもののワインをイタリアで造れるって・・どういうこと?なのか、まだ良く理解できていません。

もしブラインドで出されたら、イタリアは真っ先に消してしまいます。

穏やかでエキスたっぷりで、芯がちゃんと有って、So2なんて存在に頭が動いて行かないようなナチュラルな味わい・・どうみたってフレンチだろうと思ってしまいます。

それが経験則に寄る思い込みなんだと。良いワインはこのようにもなるんだと・・言っているかのようでした。

それにこんなワインが、

「世の中から一瞬で消えた」

ことが、ある意味・・嬉しくも感じています。いつものペースでのんびりしていた noisy がいけない訳でして、本当に素晴らしいワインはさっさと押さえるに限る訳です。

今回は少量ですので、申し訳ありませんがお一人様1本限りで、次回の入荷・・おそらく2019年ものになるかと思いますが、お楽しみにされてください。

いや~・・穏やかだけれど真実を手元に感じられるもの凄いワインでした!

グアポス・ワイン・プロジェクト

グアポス・ワイン・プロジェクト

ポルトガル Guapos Wine Project ヴィーニョ・ヴェルデ

● ポルトガルのヴィーニョ・ヴェルデから、

「デイリーには持って来い!・・のプライス・・ながら、たっぷりなポテンシャルを感じられるワイン!」

を見つけましたのでご案内させていただきます。

インポーターさんのオルヴォーさんも、

「こういうのが欲しかった!」

と喜んでいた・・んですが、急に連絡が取れなくなり、何と・・

「・・倒産した・・」

と電話があったようです。・・厳しい時代ですね・・でも在庫分は普通に販売できますのでご安心を。とにかくリーズナブルで美味しい白です。ご検討くださいませ。

Guapos Wine Project(グアポス・ワイン・プロジェクト)はワインメーカーのBruno Valente(ブルノ・ヴァレンテ)とDaniel Costa(ダニエル・コスタ)の二人が立ち上げたワインのブランドです。ロゴマークに書かれた[1977]は二人の誕生年です。

Guapos Wine Project(グアポス・ワイン・プロジェクト)はワインメーカーのBruno Valente(ブルノ・ヴァレンテ)とDaniel Costa(ダニエル・コスタ)の二人が立ち上げたワインのブランドです。ロゴマークに書かれた[1977]は二人の誕生年です。

二人とも15年以上にわたりポルトガルでワイン造りに従事してきました。そんな二人が高品質でユニークなワインを造る為、2016年にこの新しいブランドを設立しました。

ポルトガル北部のヴィーニョ・ヴェルデ地方に本拠地を構え、地域・気候・ブドウ品種の個性を尊重したワイン造りを進めていきます。自社で畑は所有していませんが、長年の経験と人脈により優良な畑の所有者と契約し、畑の管理、ブドウ栽培を一緒に行う事で良質なブドウを手に入れる事が出来るのです。

長い歴史を持つポルトガルワインは、戦争、紛争、宗教など、様々な要因で独自のワイン文化が形成されています。

長い歴史を持つポルトガルワインは、戦争、紛争、宗教など、様々な要因で独自のワイン文化が形成されています。

その為、現在でも250品種を超えるワイン用のブドウ品種が認められています。

1986年のEC加盟をきっかけにワイン法が整備され、設備投資、新しい技術の導入も進みました。そして、2000年代になり、それまでとは異なるビジョンを持った若いワインメーカーが増えてきました。ポルトガル独自の多様性を維持しながらも、以前とは違う個性を持つポルトガルワインの生産が増えています。この「グアポス・ワイン・プロジェクト」のブルノとダニエルも新しい世代のワインメーカーになります。

「デイリーには持って来い!・・のプライス・・ながら、たっぷりなポテンシャルを感じられるワイン!」

を見つけましたのでご案内させていただきます。

インポーターさんのオルヴォーさんも、

「こういうのが欲しかった!」

と喜んでいた・・んですが、急に連絡が取れなくなり、何と・・

「・・倒産した・・」

と電話があったようです。・・厳しい時代ですね・・でも在庫分は普通に販売できますのでご安心を。とにかくリーズナブルで美味しい白です。ご検討くださいませ。

Guapos Wine Project(グアポス・ワイン・プロジェクト)はワインメーカーのBruno Valente(ブルノ・ヴァレンテ)とDaniel Costa(ダニエル・コスタ)の二人が立ち上げたワインのブランドです。ロゴマークに書かれた[1977]は二人の誕生年です。

Guapos Wine Project(グアポス・ワイン・プロジェクト)はワインメーカーのBruno Valente(ブルノ・ヴァレンテ)とDaniel Costa(ダニエル・コスタ)の二人が立ち上げたワインのブランドです。ロゴマークに書かれた[1977]は二人の誕生年です。二人とも15年以上にわたりポルトガルでワイン造りに従事してきました。そんな二人が高品質でユニークなワインを造る為、2016年にこの新しいブランドを設立しました。

ポルトガル北部のヴィーニョ・ヴェルデ地方に本拠地を構え、地域・気候・ブドウ品種の個性を尊重したワイン造りを進めていきます。自社で畑は所有していませんが、長年の経験と人脈により優良な畑の所有者と契約し、畑の管理、ブドウ栽培を一緒に行う事で良質なブドウを手に入れる事が出来るのです。

長い歴史を持つポルトガルワインは、戦争、紛争、宗教など、様々な要因で独自のワイン文化が形成されています。

長い歴史を持つポルトガルワインは、戦争、紛争、宗教など、様々な要因で独自のワイン文化が形成されています。その為、現在でも250品種を超えるワイン用のブドウ品種が認められています。

1986年のEC加盟をきっかけにワイン法が整備され、設備投資、新しい技術の導入も進みました。そして、2000年代になり、それまでとは異なるビジョンを持った若いワインメーカーが増えてきました。ポルトガル独自の多様性を維持しながらも、以前とは違う個性を持つポルトガルワインの生産が増えています。この「グアポス・ワイン・プロジェクト」のブルノとダニエルも新しい世代のワインメーカーになります。

●

2022 Vinho Verde Ardina Avesso 400

ヴィーニョ・ヴェルデ・アルディナ・アヴェッソ・クアトロセントシュ

【「・・勿体無い!」・・ときっと思っていただけるに違い無い、リーズナブルで旨い白です。ちょっとビックリするはず!】

noisy も忙しく無ければ、リーズナブルで美味しいワイン探しの旅に出たい・・のは山々なれど、なぜか判りませんが・・

noisy も忙しく無ければ、リーズナブルで美味しいワイン探しの旅に出たい・・のは山々なれど、なぜか判りませんが・・「歳を経るごとに忙しくなる!」

んです。なんででしょ・・。人は増えているから労働力は昔の比じゃ無いはずです。でも結局のところ、年間休日7日・・でも完全な休日は年間で1日有るかな?・・みたいな感じで、しかも毎日仕事に追われています。

「早く人間になりたい」

このヴィーニョ・ヴェルデの白ワインは、このところ絶好調のオルヴォーさんからご紹介されました。

「・・ん?・・軽くて水っぽいヴィーニョ・ヴェルデじゃ・・無いね・・。結構行けるじゃん!」

となったのは良いんですが、話しをよく聞いてみますと・・

「ワインは美味しいし安くて良いんですが、もう・・次が無いことが判ったんです・・」

とのこと。

なんと、連絡が付かなくなったので心配していたところ、「倒産した」と電話が有ったそう。

「(げげっ!)」

何か身につまされる出来事では有ります。日本も円安、ユーロ高、ドル高が恒常化し、お米もガソリンも高くなって来ました。まぁ・・内外価格差是正は必要不可欠なので予想通りでは有りますが、たしかに、

「Noisy wine で千円台のワインって、造り手はいくらもらってるの?」

と言う話です。・・ちょっと泣けてきます。

僅かに緑を感じさせる薄めの黄色です。まぁ・・一瞬は、

僅かに緑を感じさせる薄めの黄色です。まぁ・・一瞬は、「シャバい味わいなのかな?」

などと思ってしまうでしょう。

細やかな泡が見えますから、少々はピチピチと感じられるガスが存在すると・・飲む前から想像が出来ます。

香りは軽やかな柑橘や桃、フラワリーで甘やかさを持ったハーブ、さわやかなシトラスなアロマです。口に含むとほんのりピチピチ、黄色と緑のフルーツ感、果皮感が拡がります。甘くは無くドライですが、まったく甘さが無いのか?・・と言うと微妙な感じ・・の残糖感ですので、ほぼドライです。フレッシュな美味しさが中域で膨らみますが酸っぱくは無く、・・そのまま収束に向かうのか?・・と思うと・・そこからもう一段、

「ぶぶぶっ」

と旨味とビターさを含んだ美しいエキスの味わいが押して来て膨らんでくるんですね。

「・・おっ・・これはスティルではあんまり無いタイプ!」

そうなんです。おそらくですが、さわやかさを感じさせる口入れ直後のガスの存在が、「後調子」的な後半の味わいを強めに感じさせているのかな?・・と感じます。

エキスの濃度はそれなりに肉厚で結構にしっかり感じますので、

「ん・・これは千円台のワインとすると秀逸・・」

と感じました。

まぁ・・フレッシュ系でもありますが、それを余り強く感じさせないほどの終盤の粘り腰がある・・と言えば良いでしょうか。良いワインだと思います。喉腰も素晴らしい!・・是非飲んでみてください。お薦めします!

P.S. エチケットの「400」は畑の標高です。

ガイヤーホフ

ガイヤーホフ

オーストリア Geyerhof ニーダーエスタライヒ

[ oisy wrote ]

● 古くから取り扱いのあるオーストリアの造り手、ガイヤーホフを今回はオイジーからご紹介させていただきます。

オイジーとしては初めてのテイスティングだったのですが・・・テイスティングした後、何度も価格を見直してしまいました。なぜなら・・・

え・・・間違いじゃないの・・?というくらい安いんですね・・・

もちろん昔の価格からは結構上がっているようなんですが、それでもどのキュヴェも、この味わいでこの価格なの・・・?となかなか信じられませんでした。

それと旧ビンテージは一部のキュヴェではビオ的な醸造にチャレンジした部分もあるようなのですが、今回の2021ビンテージはどのキュヴェもかなりクリーンで安定感があります。ビオの畑の良いところだけを残して安定感のある造りに戻ってきたのかな・・・と思います!

素晴らしいコスパのワインです。オーストリアワインですが、全方位のお客様にご提案できると感じております。ぜひご検討ください!

● ラシーヌさんがいきなり止めてしまったので大変困ったんですが、野村ユニソンさんが復活してくれました・・助かりました!・・オーストリア随一の白ワインです。

頑張って全てのワインをテイスティングさせていただきましたが、ビオ栽培は相変わらず素晴らしいですし、

「So2 の使用量が減り優しくふんわり感の強い、硬くなくポテンシャル高いワイン!」

になり、しかもさらに・・ビオ的にも進化をしていると感じました。

特にグリューナーの「HOFSTUDIEN」・・So2感の無いモロビオ風ではあるものの、決してアヴァンギャルドなビオには陥らない・・ギリギリを攻めた素晴らしい仕上がりです。

勿論、他のアイテムも相変わらずに素晴らしいです。もう、「ガイヤーホフ的」と言う言葉を造りたくなるような「張りのある見事な膨張感と緊密感」が良いです。是非ご堪能下さいませ。

■エージェント情報

日本にも来日経験があり、長年日本のオーストリーワインファンを満足させてきたガイヤーホフが弊社正規代理店として復活致しました。純粋な和食に最も合うと思われる、グリューナーヴェルトリーナー。その名門として長年良質なワインを提供しているガイヤーホフ。今回入荷分も昔ながらの安定した酒質と、新しい事に挑戦し、新たにリリースした新キュヴェなど魅力満載です。 これからの季節に重宝する爽快なオーストリーワイン。是非、お試しください。

日本にも来日経験があり、長年日本のオーストリーワインファンを満足させてきたガイヤーホフが弊社正規代理店として復活致しました。純粋な和食に最も合うと思われる、グリューナーヴェルトリーナー。その名門として長年良質なワインを提供しているガイヤーホフ。今回入荷分も昔ながらの安定した酒質と、新しい事に挑戦し、新たにリリースした新キュヴェなど魅力満載です。 これからの季節に重宝する爽快なオーストリーワイン。是非、お試しください。

【ドメーヌ説明】

ガイヤーホフの名が確認できる最も古い文献は1135年。16~17世紀には特別な階級だったというマイヤー家が所有する特別なワイナリー。現オーナーはイルゼ マイヤー。ウィーンの大学でビオディナミと生態学を学び、1986年に実家のワイナリーを継ぐこととなりました。その後、二コラ ジョリー、マルク アンジェリ(ラ フェルム ド ラ サンソニエール)、ラルー=ビーズ ルロワとの出会いから、1988年に完全にビオロジック転換。しかし、当初は上手くいかず、様々な失敗を重ねて修正をしていく事となります。なお彼女の姉はもう一方の名門、ニコライホフのクリスティーネ サースです。

ガイヤーホフでは一貫してビオロジックに取り組み、全て手作業で収穫、全房圧搾、しっかりとコラージュした後にステンレスタンクで発酵する事を徹底しています。現在では23haを所有し、それらを息子のヨーゼフが後を継ぐべく、次世代へ引継ぎを徐々に進めています。

● 古くから取り扱いのあるオーストリアの造り手、ガイヤーホフを今回はオイジーからご紹介させていただきます。

オイジーとしては初めてのテイスティングだったのですが・・・テイスティングした後、何度も価格を見直してしまいました。なぜなら・・・

え・・・間違いじゃないの・・?というくらい安いんですね・・・

もちろん昔の価格からは結構上がっているようなんですが、それでもどのキュヴェも、この味わいでこの価格なの・・・?となかなか信じられませんでした。

それと旧ビンテージは一部のキュヴェではビオ的な醸造にチャレンジした部分もあるようなのですが、今回の2021ビンテージはどのキュヴェもかなりクリーンで安定感があります。ビオの畑の良いところだけを残して安定感のある造りに戻ってきたのかな・・・と思います!

素晴らしいコスパのワインです。オーストリアワインですが、全方位のお客様にご提案できると感じております。ぜひご検討ください!

● ラシーヌさんがいきなり止めてしまったので大変困ったんですが、野村ユニソンさんが復活してくれました・・助かりました!・・オーストリア随一の白ワインです。

頑張って全てのワインをテイスティングさせていただきましたが、ビオ栽培は相変わらず素晴らしいですし、

「So2 の使用量が減り優しくふんわり感の強い、硬くなくポテンシャル高いワイン!」

になり、しかもさらに・・ビオ的にも進化をしていると感じました。

特にグリューナーの「HOFSTUDIEN」・・So2感の無いモロビオ風ではあるものの、決してアヴァンギャルドなビオには陥らない・・ギリギリを攻めた素晴らしい仕上がりです。

勿論、他のアイテムも相変わらずに素晴らしいです。もう、「ガイヤーホフ的」と言う言葉を造りたくなるような「張りのある見事な膨張感と緊密感」が良いです。是非ご堪能下さいませ。

■エージェント情報

日本にも来日経験があり、長年日本のオーストリーワインファンを満足させてきたガイヤーホフが弊社正規代理店として復活致しました。純粋な和食に最も合うと思われる、グリューナーヴェルトリーナー。その名門として長年良質なワインを提供しているガイヤーホフ。今回入荷分も昔ながらの安定した酒質と、新しい事に挑戦し、新たにリリースした新キュヴェなど魅力満載です。 これからの季節に重宝する爽快なオーストリーワイン。是非、お試しください。

日本にも来日経験があり、長年日本のオーストリーワインファンを満足させてきたガイヤーホフが弊社正規代理店として復活致しました。純粋な和食に最も合うと思われる、グリューナーヴェルトリーナー。その名門として長年良質なワインを提供しているガイヤーホフ。今回入荷分も昔ながらの安定した酒質と、新しい事に挑戦し、新たにリリースした新キュヴェなど魅力満載です。 これからの季節に重宝する爽快なオーストリーワイン。是非、お試しください。【ドメーヌ説明】

ガイヤーホフの名が確認できる最も古い文献は1135年。16~17世紀には特別な階級だったというマイヤー家が所有する特別なワイナリー。現オーナーはイルゼ マイヤー。ウィーンの大学でビオディナミと生態学を学び、1986年に実家のワイナリーを継ぐこととなりました。その後、二コラ ジョリー、マルク アンジェリ(ラ フェルム ド ラ サンソニエール)、ラルー=ビーズ ルロワとの出会いから、1988年に完全にビオロジック転換。しかし、当初は上手くいかず、様々な失敗を重ねて修正をしていく事となります。なお彼女の姉はもう一方の名門、ニコライホフのクリスティーネ サースです。

ガイヤーホフでは一貫してビオロジックに取り組み、全て手作業で収穫、全房圧搾、しっかりとコラージュした後にステンレスタンクで発酵する事を徹底しています。現在では23haを所有し、それらを息子のヨーゼフが後を継ぐべく、次世代へ引継ぎを徐々に進めています。

●

2022 Gruner Veltliner Hofstudien

グリューナー・ヴェルトリーナー・ホフステュディエン

【ナチュールスタイルからの揺り戻し・・・?グリューナーのこのキュヴェは・・クリーンでアロマティックに香る!】[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]アロマティックですね~!

ホフステュディエンはだいぶアロマティックに香ります。黄色の果実、リンゴの蜜、わずかに新鮮なハーブと若干ぺトロールも含まれているように感じます。そのどれもがピュア感を伴っていて心地よいです。

味スジはドライです・・が、凝縮感があります。その凝縮感によるエキスの密度の高まりからの果実のあまやかさがあります。

そしてオイリーさも感じます。少しむっちり・・とした感じも出てきました。

ベルクフリート、シュトックベルクは「果実のニュアンスが高め」で、ホーハーラインでは「ミネラルと果実が対等」なところまできて、ホフステュディエンで果実の凝縮感によってミネラルが覆われて「再び果実感が盛り返す、でも下のキュヴェの果実感とは意味合いが異なる!」というようなところでしょうか。

ですので、このキュヴェが一番格が高いというのをしっかりと実感することができます。キュヴェごとのニュアンスの違いというのもとても面白いですね。恐らくグリューナー・ヴェルトリーナーはニュートラルな品種なのでしょう。鏡のように畑の特徴を映しだしていると感じます。

しかしNoisyの以前のビンテージの写真とコメントを見るとけっこうにナチュール感強めですね。写真を比較していただけると如実にわかるかと思いますが、今回のビンテージは非常にクリーンです。SO2の量としては下のキュヴェと比較すると低いとは感じます。ただし揮発酸の「き」の字も感じません。めちゃくちゃキレイで健康的です。危うさはほぼ皆無でクラシックなスタイルがお好きな方にもご提案できるほど・・だと感じています。

つまり畑のビオ感だけをワインに落とし込んだ、安定したワインだと思います。もしかしたら昨年のビンテージでナチュールスタイルに大きくチャレンジした結果、ちょうど良い塩梅を掴み、今回のスタイルに揺り戻してきた・・・のかもしれません。

造り手の試行錯誤も透けて見えますが、あくなき探求心の現れとも取れますし、チャレンジしたことによって現在の良いとこどりのようなスタイルにたどり着いたのなら喜ばしいことではないでしょうか!

うま味の強い海老や蟹などの甲殻類との相性は抜群だと思います。温かい前菜やオイル系のパスタにもしっかり答えてくれると思います。このレベルまで来るとかなりマリアージュの許容範囲も広がってきますね!

アロマティックに果実が香る、エキシーな凝縮感を感じさせてくれるグリューナー・ヴェルトリーナーです。めちゃうまい!ぜひご検討ください。

[ noisy wrote ]

以下は以前のレヴューです。

-----

【ガイヤーホフの進化とナチュールへの意欲が感じられるキュヴェ!・・このしなやかさと飲み心地は別格・・是非飲んでみてください!「解放」のグリューナー!】--以前のレヴューです。

【ガイヤーホフの進化とナチュールへの意欲が感じられるキュヴェ!・・このしなやかさと飲み心地は別格・・是非飲んでみてください!「解放」のグリューナー!】--以前のレヴューです。まぁ・・こんなことを言うと、超偉そうに・・もしくは嫌味に思われてしまいそうで・・何ですが、「絶対に旨いので購入すべき」と書けば、それはそれなりに販売可能かと思います。が、やはりそこには、飲む方それぞれの受け止め方をある程度想像していないと・・そんなことは出来ないんですね。

まぁ・・ブルゴーニュワインなら、その購入対象はブルゴーニュワインファンが多くを占める訳ですから、そちらに向けてはむしろ・・言いやすいです。

ですが、こと「ナチュール系」と言うことになりますと、そんな訳にも行かないんですね。アヴァンギャルド系の突き抜けたビオ・ナチュールを、昔からワインが好きで飲み続けられていらっしゃる方に

「美味しいから必飲です」

なんてやった日には、もう・・想像しただけで目を開けられない状況が浮かんで来ます・・まぁ・・判らないとは思いますが・・。

ですが、このガイヤーホフの意欲作、ホフステュディエンは、そんなアヴァンギャルド系では有りません。ですが、

「今までのガイヤーホフから、2~3歩踏み出したナチュール!」

と言うことが言えるでしょう。

まぁ・・ラシーヌさんが何故ガイヤーホフを手放したか・・と言えば、その理由の一つには・・きっと、

「So2の残存量(もしくは使用量)」

が有るんじゃないかと・・noisy は勝手に思っています。ですので正しくない、関係無い可能性も有りますから信じないでくださいね。

本来、自然派は、

「醸造スタイルは全く関係が無い」

訳です。自然派はなぜそう呼ばれるか・・は、栽培方法に由来する訳です。ですから、醸造において使用されるもの、もしくは方法は全く関係がありません。

しかしながら、So2(酸化防止剤) の使用は、仕上がったワインの味わいにも大きく影響します。

しかしながら、So2(酸化防止剤) の使用は、仕上がったワインの味わいにも大きく影響します。言ってしまえば、通常の白ワインは収穫後にまず圧搾しますから・・できれば酸化を避けるためにSo2を使いたい訳です。ですがそれをしてしまいますと、果皮に付いている酵母まで使用できなくなってしまいますよね?・・だから自然派の多くの白ワインは、やや褐色の色彩をしています・・これは一般論で、醸造方法によっては異なります。

おそらくですが、ガイヤーホフはSo2の使用量の削減、ひいては残存So2の検出量の減少を目指すとともに、最終的には「So2 フリー」へと変身する道を歩み始めたのかな・・と感じています。このワインが・・そう語っているように思うんですね。

もう、「飲み心地」が今までのガイヤーホフのワインとだいぶ違うんですね。さらに柔らかく、尖った部分が無いです。ふんわりと柔らかで・・ほんの僅かですが揮発酸の影響が見られます。でもこれは完全に収まっていて、複雑な表情のひとつになり溶け込んでいます。

感じられる果実も「まるっ」としてふくよかです。リンゴやナシ、洋ナシ、僅かにアンズとか・・かなり複雑ですがリアルに感じます。中域の膨らみも・・他のキュヴェの「張り詰めた感」がむしろなく、より自然なエッジでその張り詰めた感を解放しているイメージです。

まぁ・・他のキュヴェが風船に入ったワインだとするなら、このホフステュディエンは・・風船には入っていない、グラスの中のワイン・・でしょう。

ですから、出来るだけ多くの方に飲んでいただきたいのですが、一般的に言うところのナチュール感は大きく膨らんでいますから、ビオ的なワイン、自然派ワインが得意じゃない方は・・ちょっと一歩下がった方が良いかもしれません。

ですが・・そうそう、言ってしまえば「ジェラール・シュレールを精緻にした感じ」・・でしょうか・・(^^;; ・・これはいけない表現かな・・でも結構、近いと思います。この辺の表現が響く方は是非飲んでみてください。お勧めします!

テッレ・ヴィヴェ・マトゥネイ

テッレ・ヴィヴェ・マトゥネイ

イタリア Terre Vive Matunei ピエモンテ

● それなりに長くこの世界にいる noisy も、まだまだ知らないことが多いようです。・・と言うか、有望な若い方々がどんどん出て来ているんですね~・・。ヴァーゼンハウスしかり、このテッレ・ヴィヴェ・マトゥネイも・・です。

数アイテム届いているんですが、テイスティングが進まず少し遅れてしまいました。ようやっと飲んでみると・・

「・・こりゃぁ・・只者では無いな・・」

と言う感覚で迎えることになりました。相当に美味しいですよ。

余り濃いのは得意では無い noisy では有りますが、それでもこういうのは大好きです。是非飲んでみてください!

■自然と田舎の風土を愛する夫妻の新たな挑戦

■自然と田舎の風土を愛する夫妻の新たな挑戦

マトゥネイは2015 年に誕生した小さなファーム(農園)です。アルベルト・ブリニョーロと妻のカルラは、四季の移ろいの中で仕事と人間が密接に絡み合っていた古来の仕事を通して、現代人が忘れてしまった人生の瞬間を取り戻しながら、持続可能な農業の新しい形態を再発見したいという想いから、それまでしていた仕事を辞めて、人口100 人に満たない小さな村アルフィアーノ・ナッタに移住し、カルドナの丘の耕作放棄地と古いブドウ畑を引き継いで農業を始めました。

■コスパの高いピエモンテのナチュラルワイン

二人が暮らす地方では、30 年前にランゲ地方で起こったような新しい世代のブドウ栽培家によって変革が起こっています。地元のナチュラルワインの造り手達に触発されて、二人も地場のローカル品種を栽培して、ナチュラルワインを造り始めました。栽培はビオディナミの手法も取り入れたビオロジックで、醸造面でも添加物は一切使わずに、野生酵⺟で発酵を行っています。私達も二人のワインを試飲しましたが、まだ初ヴィンテージから数年にも関わらず、非常にコストパフォーマンスが高く、クリーンなナチュラルワインで、感銘を受けました。

彼は化学薬品は一切使わず、地場の⾃然の⽣態系を守り、何よりもブドウの質を最重要視して、農作業を尊重しながら働いていました。良質なワイン造るためにはブドウの質が最も⼤切なことは明⽩です。しかし、イタリアでも買い取りブドウの価格は⽣産コストに対して十分なものでありません。このため、多くのブドウ栽培農家が低品質のブドウを⼤量に売却しています。これらのブドウは、質の低さを補うために⼤量の化学薬品を添加して醸造されています。貧しい農業政策による悪循環と⾔えます。とても残念なことです。

しかし、夫妻はこの隣人を通して、地元の他のナチュラルワイン造り⼿達とも知り合い、彼らから多くのことを学びました。そして、このモンフェッラート地⽅では、30 年前にランゲ地⽅で起こったような新しい世代のブドウ栽培家が物事を変え始め、⾃分でワインを造り、畑のテロワールを表現するワイン造りをしていること。素晴らしいワインが⽣まれ、忘れられていたブドウ品種が再発⾒されていることを知ったのです。ブドウとワイン、そしてその伝統には真の可能性があること。ワインとは、地元のテロワールと文化、そして地元の人々について、世界中の人とコミュニケーションする最良の⼿段の1 つであることを認識したのです。

そこからは、勉強と情熱が一緒になりました。ゼロからブドウ栽培とナチュラルワイン造りを始めることは非常に厳しいものでしたが、アルベルトとカルラは、偏⾒は持たず、好奇⼼に満ち溢れた「純粋な⼦供の目」でワインの世界に飛び込みました。そして、ナチュラルワインを造る地元の友人達から学びながら、ナチュラルワイン造りをしています。

■畑と栽培について

マトゥネイのブドウ畑は、アルフィアーノ・ナッタ村にあります。栽培面積は約3ha で地質は粘⼟石灰岩。5 つの異なる区画に分かれています。地場品種のグリニョリーノとフレイザ、バルベーラ、ネッビオーロを栽培しています。栽培はビオロジックで合成化学物質や除草剤などは一切使⽤しません。ビオディナミの⼿法も既に取り入れており、将来的にはビオディナミへの移⾏する計画です。畑作業は全て⼿作業で、四季と⾃然のリズムに応じて⾏われています。醸造は、添加物は一切使わずに野⽣酵⺟で発酵を⾏います。

マトゥネイのワインは、畑と醸造所における細⼼の注意を払った仕事と、ワイン造りへの情熱の結晶です。それぞれのワインについて、ストーリーを伝えることができる名前を付け、エチケットのデザインは、アーティストによるものです。マトゥネイの畑とワインは、Suolo e Salute「⼟と健康」を意味する、農産物加⼯と環境保護の管理運営及び認定を⾏うイタリアの組織によってビオの認証を受けています。

また、マトゥネイでは2016 年から考えを同じくする同じ村の造り⼿クレアルトとともに、協同組合「Terre Vive テッレ・ヴィヴェ」を創設しました。共同プロジェクトとして、昔の仕事や地場のロ-カル品種、テロワールなどについて学び、地元の古い⼯芸品や領地、⼟地固有のブドウを広く伝える活動をしています。そして、それぞれの畑で栽培されたブドウの一部を持ち寄って、マトゥネイのワインとは別に共同組合「ヴィノ・ディ・トゥッティ」のブランド名でワインを醸造して販売しています。

数アイテム届いているんですが、テイスティングが進まず少し遅れてしまいました。ようやっと飲んでみると・・

「・・こりゃぁ・・只者では無いな・・」

と言う感覚で迎えることになりました。相当に美味しいですよ。

余り濃いのは得意では無い noisy では有りますが、それでもこういうのは大好きです。是非飲んでみてください!

■自然と田舎の風土を愛する夫妻の新たな挑戦

■自然と田舎の風土を愛する夫妻の新たな挑戦マトゥネイは2015 年に誕生した小さなファーム(農園)です。アルベルト・ブリニョーロと妻のカルラは、四季の移ろいの中で仕事と人間が密接に絡み合っていた古来の仕事を通して、現代人が忘れてしまった人生の瞬間を取り戻しながら、持続可能な農業の新しい形態を再発見したいという想いから、それまでしていた仕事を辞めて、人口100 人に満たない小さな村アルフィアーノ・ナッタに移住し、カルドナの丘の耕作放棄地と古いブドウ畑を引き継いで農業を始めました。

■コスパの高いピエモンテのナチュラルワイン

二人が暮らす地方では、30 年前にランゲ地方で起こったような新しい世代のブドウ栽培家によって変革が起こっています。地元のナチュラルワインの造り手達に触発されて、二人も地場のローカル品種を栽培して、ナチュラルワインを造り始めました。栽培はビオディナミの手法も取り入れたビオロジックで、醸造面でも添加物は一切使わずに、野生酵⺟で発酵を行っています。私達も二人のワインを試飲しましたが、まだ初ヴィンテージから数年にも関わらず、非常にコストパフォーマンスが高く、クリーンなナチュラルワインで、感銘を受けました。

彼は化学薬品は一切使わず、地場の⾃然の⽣態系を守り、何よりもブドウの質を最重要視して、農作業を尊重しながら働いていました。良質なワイン造るためにはブドウの質が最も⼤切なことは明⽩です。しかし、イタリアでも買い取りブドウの価格は⽣産コストに対して十分なものでありません。このため、多くのブドウ栽培農家が低品質のブドウを⼤量に売却しています。これらのブドウは、質の低さを補うために⼤量の化学薬品を添加して醸造されています。貧しい農業政策による悪循環と⾔えます。とても残念なことです。

しかし、夫妻はこの隣人を通して、地元の他のナチュラルワイン造り⼿達とも知り合い、彼らから多くのことを学びました。そして、このモンフェッラート地⽅では、30 年前にランゲ地⽅で起こったような新しい世代のブドウ栽培家が物事を変え始め、⾃分でワインを造り、畑のテロワールを表現するワイン造りをしていること。素晴らしいワインが⽣まれ、忘れられていたブドウ品種が再発⾒されていることを知ったのです。ブドウとワイン、そしてその伝統には真の可能性があること。ワインとは、地元のテロワールと文化、そして地元の人々について、世界中の人とコミュニケーションする最良の⼿段の1 つであることを認識したのです。

そこからは、勉強と情熱が一緒になりました。ゼロからブドウ栽培とナチュラルワイン造りを始めることは非常に厳しいものでしたが、アルベルトとカルラは、偏⾒は持たず、好奇⼼に満ち溢れた「純粋な⼦供の目」でワインの世界に飛び込みました。そして、ナチュラルワインを造る地元の友人達から学びながら、ナチュラルワイン造りをしています。

■畑と栽培について

マトゥネイのブドウ畑は、アルフィアーノ・ナッタ村にあります。栽培面積は約3ha で地質は粘⼟石灰岩。5 つの異なる区画に分かれています。地場品種のグリニョリーノとフレイザ、バルベーラ、ネッビオーロを栽培しています。栽培はビオロジックで合成化学物質や除草剤などは一切使⽤しません。ビオディナミの⼿法も既に取り入れており、将来的にはビオディナミへの移⾏する計画です。畑作業は全て⼿作業で、四季と⾃然のリズムに応じて⾏われています。醸造は、添加物は一切使わずに野⽣酵⺟で発酵を⾏います。

マトゥネイのワインは、畑と醸造所における細⼼の注意を払った仕事と、ワイン造りへの情熱の結晶です。それぞれのワインについて、ストーリーを伝えることができる名前を付け、エチケットのデザインは、アーティストによるものです。マトゥネイの畑とワインは、Suolo e Salute「⼟と健康」を意味する、農産物加⼯と環境保護の管理運営及び認定を⾏うイタリアの組織によってビオの認証を受けています。

また、マトゥネイでは2016 年から考えを同じくする同じ村の造り⼿クレアルトとともに、協同組合「Terre Vive テッレ・ヴィヴェ」を創設しました。共同プロジェクトとして、昔の仕事や地場のロ-カル品種、テロワールなどについて学び、地元の古い⼯芸品や領地、⼟地固有のブドウを広く伝える活動をしています。そして、それぞれの畑で栽培されたブドウの一部を持ち寄って、マトゥネイのワインとは別に共同組合「ヴィノ・ディ・トゥッティ」のブランド名でワインを醸造して販売しています。

●

2020 Vino di Tutti Vino Rosso

ヴィノ・ディ・テュッティ・ヴィノ・ロッソ

【ミネラリティのツヤ感を手に入れた・・!?これ以上のデイリーバルベーラは無いんじゃないかと思うほどの激ピュアで密度感のあるバルベーラです!】

[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]ヴィノ・ディ・トゥッティ、「みんなのワイン」です。マトゥネイはデイリーワインとカテゴライズしているようですが、今年は前年よりミネラリティが表に出てきているようで、その範疇に収まらない・・・素晴らしいワインに仕上がっています!

個人的には「トゥッティ」という言葉には非常に懐かしさを感じます。もう10年ほど前になりますが、イタリアンレストランで働いていた時に、厨房ではイタリア語でやり取りをしていたんですね。もちろん会話は日本語なんですが、ディナータイムの厨房は戦場なので、切羽詰まってるときに日本語だとただの喧嘩になっちゃうんですよ。それが不思議なものでイタリア語だと「活気のあるレストラン」を演出してくれるんですね。

トゥッティは日本語では「みんな、全部」とかの意味で使いましたから、「お客様全員」とか「これで全部」みたいな意味で使っていたと思います。

「トゥッティ?(これで全部?)」「トゥッティ!(全部です!)」みたいな使い方です。カタコトもいいとこです(笑)。営業前には「フォルツァ ! トゥッティ!(みんな、頑張ろうぜ!)」と気合を入れたものです。ですので、この言葉にはなんとなく「カジュアル」で「おおらか」な言葉の響きみたいなものを感じてしまいます。マトゥネイもこのワインには「みんなでおいしく飲もうよ!」みたいな意味合いを込めているんだと思います。

しかしヴィノ・ディ・トゥッティは一般的なカジュアルラインのワインでは、まず見かけないクオリティなんですよ・・・SO2無添加の激ピュアな果実。通常、カジュアルな自然派の造りの多くではここで終わってしまいます。しかししっかりとミネラリティが含有されていてツヤツヤ。果実のピュア感のみでは出てこない、ミネラリティと合わさったエレガンスがあります。そこに地場のハーブの要素が僅かに含まれている感覚です。

バルベーラといえば、レストランでも重宝していました。それなりに安い価格で果実のジューシー感がわかりやすく出るので使いやすかったんですね。それ故に「ジューシー感のみ」で終わってしまったり、「粗野で雑」な印象を受けることもしばしばでした。

しかしながらマトゥネイのバルベーラは非常に「丁寧」で「雑さが皆無」に近く、エキスの質感が非常にキレイです。それでいて「濃いめの果実エキス」でありながら「重さを感じない」という素晴らしいバランスです。バルベーラのエレガントな上澄みエキスの部分のみをワインに仕立て上げたような感覚です。

たまたまですが、店の前の角上というスーパーで半額になっていたステーキ用の牛肉と合わせました。結構に脂の噛んでいるチャックフィンガー(肩バラ)という部位だったのですが、このヴィノ・ディ・トゥッティとのマリアージュは最高でした・・・ステーキの脂と肉の旨みに「濃さ」で張り合うのではなく、しっかり「密度」で張り合ってきます。この価格帯のワインでこの張り合い方ができるワインは多く無いと思います。

Noisy談によると前年はもう少し果実感が主体でここまでミネラリティが前面に出ていなかったとのこと。これは単純にヴィンテージ差もあるかもしれませんが、マトゥネイの腕が上がったのかも・・・と思います。

実はこのワインは2本目のテイスティングです。一本目は10月頭にテイスティングしたんですが、還元の硫黄感がひどくて出せませんでした。それが2カ月でこれほど変わるのかというほどびっくりエレガントなワインに変わってきています。しかしまだ完全には抜けきっていないようなので、もし温泉卵のような硫黄のようなニュアンスを感じとられましたら、数日冷暗所に放置してみてください。還元は抜け、かなり変わるはずです。還元さえ抜ければ、不安定な要素は見当たりません。

逆にあれだけ還元していたということは相当酸素との接触は少ない作りだったのだと思います。このツヤ感やミネラリティもそれだけ酸素との接触を避けてたからこそ、「果実の皮」を剥いで表に出てきてくれたのでは・・・?と思いました。

デイリーワインと呼ぶにはもったいない、いやこれこそ真のデイリーワインなのかもしれません!ぜひご検討下さいませ。

以下は以前のレヴューです。

-------

[ noisy wrote ]

【脅威のデイリー!・・ナチュラルなバルベーラがピュアにぷっくり!・・しなやかテクスチュアの超バランスワイン!・・ポテンシャルも半端無い・・素晴らしいです!】

いや~・・「有難う!」と素直に言いたい、素晴らしいワインです!・・この際、品種などどうでも良いと思ってしまうほどに、

「美味い!」

と思っていただけるに違い無いです。

マトゥネイは数人の仲間と共にテッレ・ヴィヴェと言う協同組合を設立し、このワインを造っているそうですが・・

「価格が異常に安い!」

「テクスチュアがツヤッツヤ!」

「濃いのにスルッと飲めて後口が瑞々しい!」

「ナチュラル感はちゃんとあるのに滅茶ピュア!」

「バランスが素晴らしい!」

「いつ飲んでも硬くならない!(・・多分)」

「果実感がしっかり有るのにあざとくない!」

・・・いやいや・・もっと幾らでも書けちゃいますが、

「・・本当にありがとう!」

と握手したいほど、美味しくてリーズナブルです!・・山ほど買いたいワイン!・・だけどスペースが・・ない・・(^^;;

余りにセラーが一杯なので後口でもう少し入荷いたします。もし買えなくてもお待ちくださいね・・。

「飲んだら余りの美味しさにビックリする超リーズナブルワイン!」

です。

あ、一応品種は「バルベーラ」ですが、実はバルベーラらしいのに、バルベーラの有る種の「くどさ」が無い・・!素晴らしいワインです。是非ご検討くださいませ。超お勧めします!

以下は以前のレヴューです。

-----

【めちゃ旨!ピュアなアロマとナチュラルな濃密さのスルスルっと入って来る飲み口・・「濃いスル」なバルベーラです・・が、実は服を脱いでも凄かった?から・・本当に恋するワイン!?】

このようなワインをご紹介できるのは実に嬉しいです!・・まぁ、noisy も長いことワインを飲んで来ましたので、流石に・・

このようなワインをご紹介できるのは実に嬉しいです!・・まぁ、noisy も長いことワインを飲んで来ましたので、流石に・・「・・濃い奴は・・なぁ・・身体が受け付けないんだよね・・」

と言うのは、良~~く判ります。一緒に飲む方が結構、そっち系を好きだったりして、気を使わないといけなかったりするでしょう?

でも安心してください。履いてま・・いやこのワインなら、全然オッケーなんですよ・・。

色合いを見てみるとそれなりに濃さの伝わって来るような感じです。「重そう!」とまでは行かないにせよ、「甘いかも・・」なんて疑問も生まれてしまうかな?

でも良~く見つめてみると、一面の濃さで覆われているようでは無いですよね?・・そして照りが有ってセクシーな感じが出てると思います。

アロマのスピードは速く、ツヤツヤしたミネラリティでコーティングされたような粒子が赤黒果実を含みつつノーズに飛び込んで来ます。口に含むとテクスチュアはテッカテカ・・液体はスルッと喉を目指して行きます。余り途中で留まらない感じ・・走り出したら止まらないぜ・・♪♪ みたいな感じでしょうか。

エキスの濃密さはしっかり有り、酸も綺麗なバランスで丸く球体なパレットを描きます。タンニンはそこそこに在るのでしょうが、それを全く意識させずに余韻に向かいます。赤黒果実のナチュラルなイメージが脳裏に描かれます。

「・・あれ_・・結構以上に・・旨いじゃん・・」

イメージ的にはエレガントなボルドー・・でしょうか。品種を考えると・・土地的にはピエモンテのテロワールが伝わって来ます。カベルネ的でも有りますが、ドシッと重いものでは無く中くらい・・でしょうか。華やかですし、重く無いし、濃くないし、甘く無いです。

もう、普段飲みのワインだとするなら・・想像以上に素晴らしいです。

が・・・これ、1時間くらいすると、かなり膨張してくるんですよ。中低域から中域に掛けての膨らみが物凄いです。すると膨大なミネラリティに囲まれていて外に出られなかったタンニンなどの要素が、顔を出し始めます・・膨らんでくるんですね~。

ただしもうその頃にはボトルの最後位までは飲んじゃってますから、このシュチュエーションには出会わないかもしれません。

つまり、デイリーとしても相当に美味しいが、ポテンシャルも想像以上に有る・・てことなんですね~。

どうやら相当に売れているようでして、エージェントさんの最後の在庫の最終分までを購入しました。それでも少ないですが、

「飲んだら相当にビックリする・・ピノ・ノワール系の淡い色合いのワインを好きな方でも全然オッケーな自然なワイン!」

と言えます。

誤解を恐れずに言ってみれば、エリオ・アルターレのバルベーラをピュアに、ナチュラルに、もっとミネラリティの高さを持っている方向に振ったようなワイン・・です。アルターレのバルベーラは結構に濃いですから・・でも、そんな濃さを全く感じさせない味筋で、しかも芳香が高いと言えます。

滅茶美味しいので、是非とも飲んでみてください。最近、頑張りが光る「ヴィヴィット」さんの扱いです。おそらく次回新着には上級キュヴェをご案内できるか・・と思いますのでご期待ください!・・買っておいて損は無い・・と言うか、絶対「お代わり」したくなるピエモンテワインです!

●

2020 Macaia Vino Rosso

マカイア・ ヴィノ・ロッソ

【これぞ新時代・・!激ピュアなぶどう果実からのダイレクトな果実エキスに、しっかりと深みとアロマを感じるピエモンテワインです!】[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]

[ oisy wrote ]この「マトゥネイ」。イタリア・リグーリアの方言で、「怒りと混じり合ったメランコリーな気分」という意味をもつ言葉のようです。元々は航海や気象学で使われていた用語で、どんよりとした空の天候を指していたらしいです。

しかしなんとなくこのワインの味わいに言葉の印象がピタッとはこない気がするんですよね…マトゥネイという言葉には日本人にはなかなかイメージつかないリグーリアの言葉の響があるのかなと想像します。ラベルには航海中の船が雷の中、灯台の光に向かって進んでいくようなデザインです。どちらかといえば、言葉の持つ意味よりもこのラベルの方がなんとなくワインのイメージに近く感じます。

ネッビオーロとバルベーラ半々のブレンドなんですが、Noisyの過去のコメントにもある通りで、単純に半々にしたイメージではない・・・んですよね。色味は紫の入った赤で、透明感のあるミネラリティです。

香りはぶどう果実そのものがアロマ化したような・・・素晴らしいフルーツのアロマです。そこにスミレやポジティブな枯れ感、僅かな野趣味が加わります。ここに関しては若いネッビオーロやバルベーラに感じる要素であり、セパージュをダイレクトに反映していると思います。

しかしこと味わいになると少し印象が違くて、ピュアなメルローを飲んだときのような、「実に綺麗な果実感」です。ネッビオーロの持つ「陰」の要素をあまり感じず、「明るさのある果実」を感じます。故に探りにいくことなく、反射的に「うまっ」と声に出してしまいます。そして余韻にかけてまたネッビオーロやバルベーラが持つ、スミレ感や赤紫果実っぽさが顔を出して伸びやかに締めていきます。この中域をしめる雑味の無いピュアな果実感がなんというか・・・新時代を感じるピエモンテワインです。

そしてアルコール度数は14.5%と高めなんですが、そうとはとても思えないほど「鈍重さがない」です。これは酸の良さもあるとあると思いますが、液体全体から感じるピュアな果実の影響かと思います。果実の「じゅわ〜っ」としたおいしさがあるんですよね。最初から最後までをとてもピュアな果実が寄り添ってくれます。

しっかりと澱を落とせばタンニンは意識することないほど細かく、シルキーです。ただやはりこのピノ・ノワールやメルローにはない、ピエモンテのぶどう品種が持つタンニンから滲み出る深みが・・・ピュアな果実と混じり合って「めちゃ美味なエキス」を形成しています。

ピュアなだけだとそうでもないんですが、この深みを併せ持っているとやはり「肉」をチョイスしたくなります。赤みの牛肉のステーキをこのワインで流し込んだら・・・最高でしょうね。まさに掛け算のマリアージュだと思います。残念ながら私もNoisyと同じく焼いた魚とのマリアージュになってしまいましたが・・・ただこのピュア果実感があれば、ちょっと工夫すれば魚とのマリアージュもいけそうな気がします。

それと今年もコルクではなく王冠です。あ、このダイレクトなぶどう感は王冠によって酸素の浸透がないことも影響が大きそうです。コルクによる緩やかな酸化がないので生き生きとした果実のピュア感をダイレクトに感じます。かといって還元的なニュアンスもなく、ちゃんと王冠の意図がワインに反映されていて素晴らしいです。

ダイレクトなぶどう果実の旨みとアロマを感じる、新時代・・ピエモンテワインです!ぜひご賞味くださいませ。

[ noisy wrote ]

以下は以前のレヴューです。

-----

こんな手が有ったのか!・・とちょっとビックリしましたよ。このマカイアは、

こんな手が有ったのか!・・とちょっとビックリしましたよ。このマカイアは、「単にネッビオーロとバルベーラの半々ブレンドでは無い!」

と言うことが・・飲めば伝わって来ます。

しかも抜栓する前から・・

「これ、王冠で止まってるのね・・」

と視認することになります。

で、ようやく飲み始めるんですが・・なるほど・・です!・・そう、まるで・・「質の良いメルロ」のようです。でもこれはネッビオーロとバルベーラなんです。そして、

「タンニンが一杯!」

存在しています。そしてそのタンニンの質が・・分厚くて、甘くて、めちゃ質が良いんですよ。

メルロだと粘土由来だと思うんですが、きっと・・このネッビオーロもバルベーラも、結構に粘土質のある土壌に植わっているのかなぁと・・想像させてくれます。

メルロだと粘土由来だと思うんですが、きっと・・このネッビオーロもバルベーラも、結構に粘土質のある土壌に植わっているのかなぁと・・想像させてくれます。果実も茶・黒・赤と色とりどりに有って複雑性はあるものの、決して「果実果実」しておらず、単に果実だけに振った味わいでは無いんですね。ほんのりリキュールっぽさも有りつつのピュアな風情も有って結構に複雑性も高いんです。

そして・・おそらく、

「ピエモンテ風何とか・・」

のような、獣、ジビエなどの焼いただけ、煮込んだだけみたいなシンプルな料理に、ベタピンでマリアージュすると思うんですよ。・・まぁ、noisy の場合はしっかり焼き魚で強制マリアージュしなければなりませんでしたが・・(^^;;

そこでこの「王冠」。この味わいをそのまんまにしたかった・・変化させたくないと考えたのかな?・・と思うんですね。決して「ガス」「泡」は有りません。ボトル詰めの時に少量だけSo2を入れた様です。

もう・・本当にワイン造りはセンスだと感じさせます。「ヴィノ・デ・テュッティ」も滅茶苦茶美味しいでしょう?・・こちらもリーズナブルで滅茶美味しいです!是非飲んでみて下さい。追加はご用意できません。

イル・ファルネート

イル・ファルネート

イタリア Il Farneto エミーリア=ロマーニャ

● エミーリアの新しい生産者をご紹介させていただきます。イル・ファルネートです。

実は・・相当以前に何本かテイスティングさせていただいてました。その時は・・

「ん~・・イマイチ・・ピンと来ないなぁ・・内向きで、ちょっとネガ背負ってる感じ・・」

だと判断してスルーしていました。

ですが最近、「イル・ファルネート」と言う言葉を聞くようになってきまして・・同じ埼玉のインポーターさんのエヴィーノさんのN社長さんに聞いてみると、随分と良くなったと・・言うことで、今回の入荷分をオーダーさせていただき、全アイテムをテイスティングさせていただきました。

「以前の暗さはどこへ?・・軽やかさのある外交的で垢抜けたナチュラルな味わい!」

で・・

「・・ありゃりゃ・・しばらく飲まない間に・・随分変わった?」

と、またNさんに聞いてみると、

「若い人が入ったので、その方の影響でしょう。すごく変わりました。」

とのこと。

まぁ、noisy も毎日のテイスティングで忙しいですが、やはり時折はチェックしていないと置いて行かれる・・そんな気になりました。

エミーリア=ロマーニャのワインらしく、快活で・・勿論、ガスが有ったり、適度な軽量感、しかし浅過ぎる感じも無くしっかりミネラリティも有って、非常にバランスの良いワインでした。そしてバルサミコも造っていまして、これがまたリーズナブルだけど結構な濃度も有り・・おいしいんですね。

ですので、

「クイクイ飲めるが薄辛くない・・バランス良く充実した味わいを楽しめるリーズナブルなイタリアン!」

です。是非飲んでみていただきたいと思います。お勧めです!

■エージェント情報

レッジョ エミリアの南にあるカステッララーノの町。当主のマルコ ベルトーニは2001年、町から離れた丘陵地に念願の土地を手に入れ、ゼロからのブドウ栽培を開始する。畑は標高250m、サッスオーロを含むこの当たりは強い粘土質を持ち、年間の降雨量が少なく非常に乾燥している、この辺りではほとんど見られなくなった、手作業によるブドウ栽培にこだわるマルコ。湿度の問題が起きない畑では、当然カビの影響がほとんどないため、ボルドー液を必要としない環境が整うことに驚く。樹に全く負荷をかけない、自然環境と樹の自己管理力を尊重する栽培を心がけている。醸造は、彼の理想ともいえる日常を感じるワイン、幼い頃に見てきたサッスオーロの情景を尊重したワイン造り。不必要な介入を避け、冬場の寒さを利用してオリ引きするなど、あくまでも地元の手法にこだわるマルコ。ワインはどれも果実をそのまま感じつつも、決して飲み飽きない気軽さを持っています。経験の少なさを補うのに十分な環境と素材の良さ。将来性を感じる造り手です。

レッジョ エミリアの南にあるカステッララーノの町。当主のマルコ ベルトーニは2001年、町から離れた丘陵地に念願の土地を手に入れ、ゼロからのブドウ栽培を開始する。畑は標高250m、サッスオーロを含むこの当たりは強い粘土質を持ち、年間の降雨量が少なく非常に乾燥している、この辺りではほとんど見られなくなった、手作業によるブドウ栽培にこだわるマルコ。湿度の問題が起きない畑では、当然カビの影響がほとんどないため、ボルドー液を必要としない環境が整うことに驚く。樹に全く負荷をかけない、自然環境と樹の自己管理力を尊重する栽培を心がけている。醸造は、彼の理想ともいえる日常を感じるワイン、幼い頃に見てきたサッスオーロの情景を尊重したワイン造り。不必要な介入を避け、冬場の寒さを利用してオリ引きするなど、あくまでも地元の手法にこだわるマルコ。ワインはどれも果実をそのまま感じつつも、決して飲み飽きない気軽さを持っています。経験の少なさを補うのに十分な環境と素材の良さ。将来性を感じる造り手です。

レッジョエミリアとモデナの中間、南側に位置するカステッララーノの町。全くゼロの状態からこのワイナリーをスタートさせたマルコ ベルトーニ、彼には決して譲れないこだわりと強い意志があった。 2000年、町はずれの丘陵地(Collina)、第二次大戦前にはブドウ畑が広がっていた土地でありながら、現在は放棄地とされている土地を手に入れたマルコ。標高250mの緩やかな斜面は、昼夜の寒暖差、そして強い粘土質、乾燥した風とまさに恵まれた環境が整っていた。元来ブドウ農家ではなかったマルコ、しかしながらサッスオーロの町で幼い頃から見てきたワイン造りに強い憧れを持ってきた。地域伝統のランブルスコ、そして彼が最も魅力を感じていた地酒ともいえるベスメイン(マルツェミーノの古い呼び名)、そしてスペルゴラ。2001年より、段階的に植樹を行い、現在8ha。黒ブドウはマルツェミーノ、カベルネ、ランブルスコ、グラスパロッサ。白ブドウはスペルゴラ、ソーヴィニヨンブラン、シャルドネを栽培。

レッジョエミリアとモデナの中間、南側に位置するカステッララーノの町。全くゼロの状態からこのワイナリーをスタートさせたマルコ ベルトーニ、彼には決して譲れないこだわりと強い意志があった。 2000年、町はずれの丘陵地(Collina)、第二次大戦前にはブドウ畑が広がっていた土地でありながら、現在は放棄地とされている土地を手に入れたマルコ。標高250mの緩やかな斜面は、昼夜の寒暖差、そして強い粘土質、乾燥した風とまさに恵まれた環境が整っていた。元来ブドウ農家ではなかったマルコ、しかしながらサッスオーロの町で幼い頃から見てきたワイン造りに強い憧れを持ってきた。地域伝統のランブルスコ、そして彼が最も魅力を感じていた地酒ともいえるベスメイン(マルツェミーノの古い呼び名)、そしてスペルゴラ。2001年より、段階的に植樹を行い、現在8ha。黒ブドウはマルツェミーノ、カベルネ、ランブルスコ、グラスパロッサ。白ブドウはスペルゴラ、ソーヴィニヨンブラン、シャルドネを栽培。

醸造においては、少なからず温度の管理はするものの、不必要な酵母添加を行わず、ごく最低限の亜硫酸を使用するのみ。

「ここ最近、ようやく品種として確立されたスペルゴラというブドウ、結実のまばらさと、粒の小ささ。そして最も特徴的ともいえる強い酸を持ったブドウ。」

梗の部分まで完熟させたスペルゴラは除梗せずにそのまま圧搾。果汁のみの状態で醗酵を行い熟成。2013年よりリリースされたフリッツァンテは、醗酵が終わったのちにボトル詰め。スペルゴラから造ったモストコット(煮詰めた果汁)を少量添加し瓶内二次醗酵を行う。その後スボッカトゥーラ(オリ抜き)せずにリリース。

マルツェミーノは屋外にある大型のセメントタンクにて約2週間のマセレーション(果皮浸漬)、野生酵母による醗酵を促す。圧搾後春まで、外気の寒さを利用してオリ引きを行う。使い古した木樽(500L)に移し12か月の熟成。酸が非常にデリケートで、栽培の難しいとされるマルツェミーノでありながら、驚くほど純粋で直観的な味わい。そして、すべてのワインに共通する骨太な酸と果実的な雰囲気。醸造的な未熟さを埋めるのに十分な素材のよさ。素晴らしい信念と情熱を持った造り手の一人。

実は・・相当以前に何本かテイスティングさせていただいてました。その時は・・

「ん~・・イマイチ・・ピンと来ないなぁ・・内向きで、ちょっとネガ背負ってる感じ・・」

だと判断してスルーしていました。

ですが最近、「イル・ファルネート」と言う言葉を聞くようになってきまして・・同じ埼玉のインポーターさんのエヴィーノさんのN社長さんに聞いてみると、随分と良くなったと・・言うことで、今回の入荷分をオーダーさせていただき、全アイテムをテイスティングさせていただきました。

「以前の暗さはどこへ?・・軽やかさのある外交的で垢抜けたナチュラルな味わい!」

で・・

「・・ありゃりゃ・・しばらく飲まない間に・・随分変わった?」

と、またNさんに聞いてみると、

「若い人が入ったので、その方の影響でしょう。すごく変わりました。」

とのこと。

まぁ、noisy も毎日のテイスティングで忙しいですが、やはり時折はチェックしていないと置いて行かれる・・そんな気になりました。

エミーリア=ロマーニャのワインらしく、快活で・・勿論、ガスが有ったり、適度な軽量感、しかし浅過ぎる感じも無くしっかりミネラリティも有って、非常にバランスの良いワインでした。そしてバルサミコも造っていまして、これがまたリーズナブルだけど結構な濃度も有り・・おいしいんですね。

ですので、

「クイクイ飲めるが薄辛くない・・バランス良く充実した味わいを楽しめるリーズナブルなイタリアン!」

です。是非飲んでみていただきたいと思います。お勧めです!

■エージェント情報