頻繁なリロード禁止のお願い

大変お世話になっております。切実なお願いです。

ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。

また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。

詳細ページ

ページのリロードが必要以上に行われるようになっています。サーバーへの過大な負荷でページ更新が滞る状況になっていますので、頻繁なリロードはお止めくださるようお願いいたします。

また、「503 Server is busy」のエラードギュメントページが表示され、一定時間アクセスが制限される場合がございます。いずれ元に戻りますが、そのようなことにならないようお願いいたします。

詳細ページ

Visa Master JCB Amex Diners Club Discover

各社クレジットカードがご利用いただけます。

noisy のお奨め

Spiegelau Grand Palais Exquisit

シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・レッドワイン 424ML

軽くて薄くて香り立ちの良い赤ワイン用グラスです。使い勝手良し!

Comming soon!

Spiegelau Grand Palais Exquisit

シュピゲラウ・グランパレ・エクスクイジット・ホワイト 340ML

軽くて薄くて香り立ちの良い白ワイン用グラスです。使い勝手良し!

Comming soon!

有 る と 便 利 な グ ッ ズ !

WEBの情報書込みもSSLで安心!

Noisy Wine [NOISY'S WINE SELECTS] のサイトでは、全ての通信をSSL/TLS 情報暗号化通信し、情報漏洩から保護しています。

◆◆Twitter 開始のご案内

時折、Twitter でつぶやき始めました。もう・・どうしようもなくしょうもない、手の施しようの無い内容が多いですが、気が向いたらフォローしてやってくださいね。RWGの徳さん、アルXXロのせんむとか・・結構性格が出るもんです。

https://twitter.com/noisywine

【セシル・トランブレイの講習会に行ってきました![ oisy wrote ]】

oisy です。2025年2月19日、セシル・トランブレイの講習会に行ってきました!ある日、ふとnoisyから一通のメールが転送されてきました。「なんだ?」と思いながら開封してみると、そこには「セシル・トランブレイ テイスティングセミナーの申し込み」と書いてあるじゃあ、ありませんか・・!

セシルといえば、そこまでテイスティングするの・・!?でお馴染みの弊店でも流石にテイスティングはできません。「飲んでみたいなぁ・・・」と思いながらも、ラベルだけ見て、厳重梱包で送り出す・・という造り手です。しかもよくよく見てみると、なんと「セシル本人による講習会」と書いてあります!「これは行くしかない」とアリゴターの翌日で連ちゃんにはなってしまいますが、そそくさと店を抜け出し、行ってまいりました。

会場では流石に業界の重鎮と思われる方々。場違いかな・・・と思いながら若造の oisy が混ざります。プレゼンテーション資料に目を通していると、早速インポーターさんに連れられてセシルの登場です。挨拶も早々に徐々に解説が始まりました。まずはドメーヌ・セシル・トランブレイの歴史の解説からスタートです。

アメリカでは禁酒法が施行され、人々がアルコールに飢えていた1921年。ニュイ=サン=ジョルジュ村のトネリエ(樽職人)であったエドゥアール・ジャイエ氏(アンリ・ジャイエの叔父)とブドウ栽培農家の娘であったエステール・フルニエ氏の婚姻によりワイン造りを開始します。

そこから時は流れ29年後の1950年、彼らの5人の子供のうちの末っ子娘、ルネ・ジャイエが相続した畑をメタヤージュ(収穫した一部を地主に支払う折半耕作)やフェルマージュ(貸借耕作契約)へ出すことに。

1986年~2002年、ルネ・ジャイエの一人娘であるマリー・アニック・トランブレがメタヤージュ/フェルマージュ契約を引き継ぎます。

2003年、3人兄弟のうち、唯一ワイン造りに関心があったセシルが一家の畑を引き継ぎます。メタヤージュ/フェルマージュ契約の畑の半分(3ha)が返却され、ドメーヌ・セシル・トランブレイを興しました。

ちなみにアンリ・ジャイエとの血縁関係を整理してみると、アンリ・ジャイエの叔父の孫がセシルということになります。アンリ・ジャイエから見ると、セシルは「又いとこ」ということになります。

2005年 ビオロジック認証(ECOCERT)取得を取得。ちなみに化学的な農薬は2003年から使っていません。

2006年 ヴォーヌ=ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ルージュ・デュ・ドゥスュを購入。

2009年 シャンボール=ミュジニーの3区画を購入。レ・ルージュ・デュ・ドゥスュと合わせて1haに。

2012年 拠点をコート・ド・ボーヌから現在のモレ=サン=ドニ村へ移し、醸造所を新設します。

2016年 ビオディナミ開始。セシルいわく「色んな人の手を借りて」とのことだったので、ビオディナミに取り組むのは大変な作業だったことが想像されます・・

2022年 残り半分、3haのメタヤージュ/フェルマージュ契約終了。ヴォーヌ=ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ボーモン、エシェゾー、モレ=サン=ドニ、クロ・ド・ヴージョが戻り合計7haへ。醸造所を拡張。計14アペラシオンになりました。

現在の所有畑の一覧は以下の通り。

広域 / 村名

・ブルゴーニュ コート=ドール (0.8ha)

・モレ=サン=ドニ トレ・ジラール (0.5ha + 1ha)

・シャンボール=ミュジニー・レ・カボット (0.5ha)

・シャンボール=ミュジニー・オー・ゼシャンジュ (0.2ha)

・ヴォーヌ=ロマネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ (0.5ha)

・ニュイ=サン=ジョルジュ (0.09ha)

プルミエ・クリュ

・シャンボール=ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・フュスロット (0.45ha)

・ヴォーヌ=ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ルージュ・デュ・ドゥスュ (0.23ha)

・ヴォーヌ=ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ボーモン (0.15ha + 1.4ha)

・ニュイ=サン=ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・ミュルジュ (0.18ha)

グラン・クリュ

・クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュ (0.2ha)

・シャペル=シャンベルタン・グラン・クリュ (0.36ha)

・エシェゾー・デュ・ドゥスュ・グラン・クリュ (0.18ha + 0.4ha(ボーモン・バ))

・グリオット=シャンベルタン・グラン・クリュ (0.12ha) New!!

以上です。所々解説が必要だと思いますので、ここからは地図を用いて説明していきます。

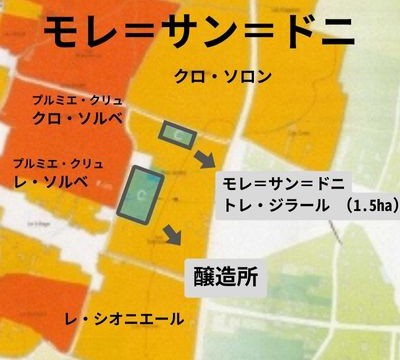

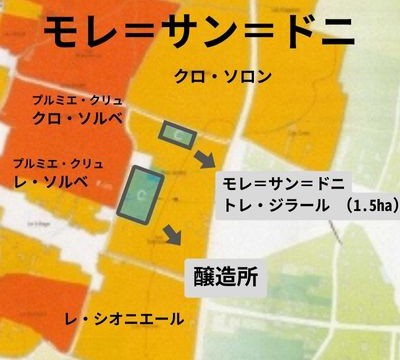

まずはモレ=サン=ドニ。

まずはモレ=サン=ドニ。

モレにはトレ・ジラールの畑があります。歴史の所でも少し触れましたが、実はセシルの醸造所はモレにあります。2012年にコート・ド・ボーヌから移転してきました。醸造所は使いやすいように設計されているとのこと。

トレ・ジラールの区画内に醸造所があり、目と鼻の先にセシルのトレ・ジラールの畑もあります。グーグルマップで検索するとなんと徒歩4分! 特にこの畑はハンドリングよく、かなり細かい手入れができそうだな・・という印象です。

ちなみにストリート・ビューでトレ・ジラール内を歩き回ってみたのですが、他の畑が土が見えて痩せた土壌なのに対し、セシルの区画だと思われる部分だけめちゃくちゃ「緑が豊か」なんです・・!え~こんなに違うの・・!?と驚いちゃいました。

ストリートビューの撮影日を見ると2021年4月。まだ冬が明けたばかりの初春です。ビオディナミを開始したのは2016年だから既に5年は経過しています。

ストリートビューの撮影日を見ると2021年4月。まだ冬が明けたばかりの初春です。ビオディナミを開始したのは2016年だから既に5年は経過しています。

日当たりも、風通しも条件はほぼ変わらないと思われるのに、これだけカバークロップの量が違えば、そりゃ根の育ち方もちがうよな・・と思わざるを得ません。

もしご興味あれば見てみてください。google MapでDomaine Cecile Tremblay と検索すればドメーヌが出てきます。ドメーヌの前の道を北に進んで一本目の交差路を右に曲がった右手側がセシルの畑です。そこに到着するまでの畑との差が一目瞭然です。

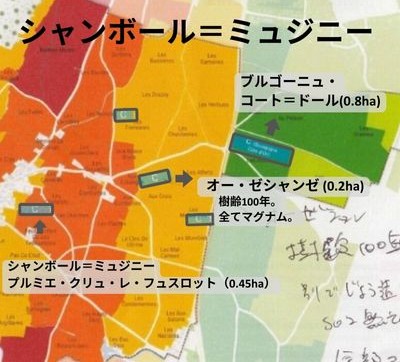

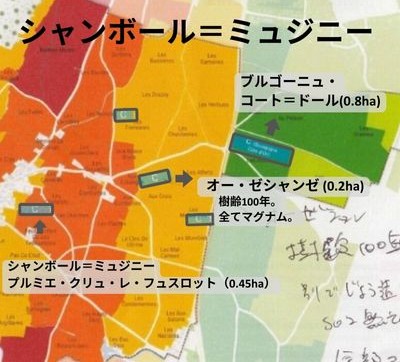

続いて説明はシャンボール=ミュジニーに移ります。畑は以下の通りです。

続いて説明はシャンボール=ミュジニーに移ります。畑は以下の通りです。

広域 / 村名

・ブルゴーニュ コート=ドール

・シャンボール=ミュジニー・レ・カボット (0.5ha)

・シャンボール=ミュジニー・オー・ゼシャンジュ (0.2ha)

プルミエ・クリュ

・シャンボール=ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・フュスロット (0.45ha)

謎めいていたオー・ゼシャンジュですが、わずか0.2ha。そして樹齢100年のため別で醸造し、SO2無添加(瓶詰め前に少しだけ添加)。全てマグナムにすると言うことです。

また村名シャンボールのワイン街道を挟んで反対側にはブルゴーニュ・コート=ドール の畑が。レ・リュの区画内に収まっているように見え、広域の中でもかなり恵まれた立地であることがわかります。コート=ドールにはさらにヴォーヌ・ロマネの畑がブレンドされます。

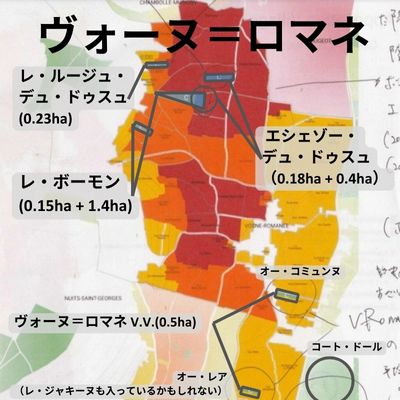

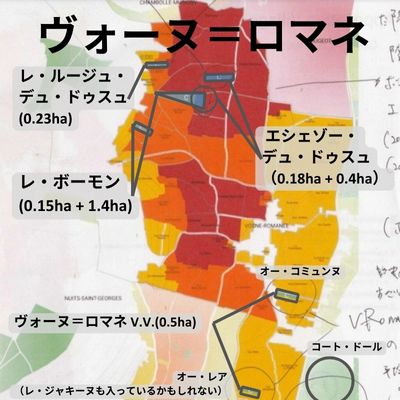

そして今回セシルが一番話したかったであろうヴォーヌ=ロマネへ。

そして今回セシルが一番話したかったであろうヴォーヌ=ロマネへ。

畑はこちら。

広域 / 村名

・ヴォーヌ=ロマネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ (0.5ha)

プルミエ・クリュ

・ヴォーヌ=ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ルージュ・デュ・ドゥスュ (0.23ha)

・ヴォーヌ=ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ボーモン (0.15ha + 1.4ha)

グラン・クリュ

・エシェゾー・デュ・ドゥスュ・グラン・クリュ (0.18ha + 0.4ha(レ・ボーモン・バ))

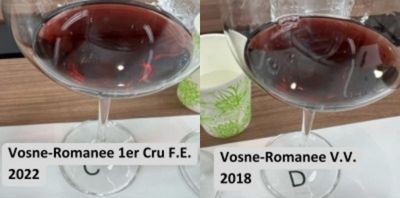

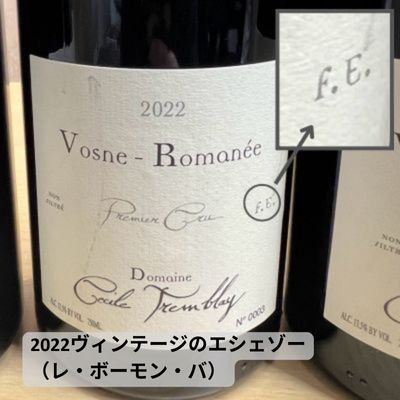

ここで気になるのがエシェゾー・デュ・ドゥスュの「0.4ha(レ・ボーモン・バ)」ってなんだ?ということかと思います。早速説明がありました。

ここで気になるのがエシェゾー・デュ・ドゥスュの「0.4ha(レ・ボーモン・バ)」ってなんだ?ということかと思います。早速説明がありました。

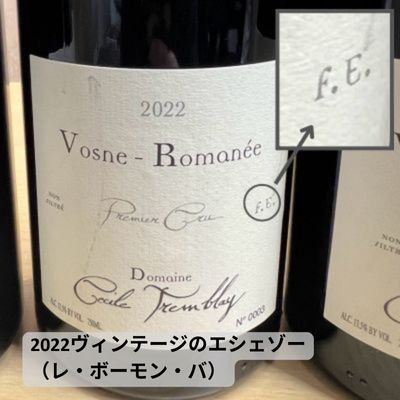

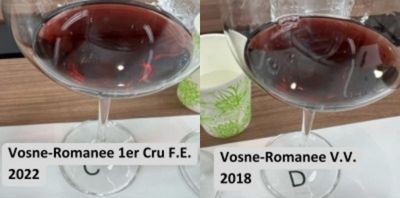

こちらの区画はレ・ボーモンだと思っていたらなんとエシェゾーも名乗れる区画だった!とのこと。そのため、2022は未来のエシェゾー(Future Echezeaux)ということで、Vosne-Romanee Premier Cruの横に小さく「F.E.」と記載されています。2023ヴィンテージからはエシェゾーとしてリリースされるとのこと。見せてもらうと本当に小さい(笑)知らなければスルーしちゃいそうなくらいです。

そのような畑のため、レ・ボーモンからエシェゾー(レ・ボーモン・バ)まで畝は全く一緒。マルヌ・ブルーの青みがかった凄く良い土壌とのこと。大昔は川だった場所で大きな溝みたいになっていて、風が通り抜け涼しい反面、雹の被害を受けやすいようです。

元々持っていたエシェゾー・デュ・ドゥスュもグラン・エシェゾーの真上に位置し、エシェゾーの中心で凄く良い畑。エシェゾーもかつては元は6haだったが、今や37ha。そのオリジナルの6haに属する良い区画とのことです。

元々持っていたエシェゾー・デュ・ドゥスュもグラン・エシェゾーの真上に位置し、エシェゾーの中心で凄く良い畑。エシェゾーもかつては元は6haだったが、今や37ha。そのオリジナルの6haに属する良い区画とのことです。

村名ヴォーヌ・ロマネは村の下部に位置します。大きく二つの地域に別れ、北部の畑はオー・コミュンヌだと思われます。ラ・ターシュから、レ・ショーム、と東へ進みクロ・デ・レア直下の区画です。

早速ストリートビューで見てみると、クロ・デ・レアまではなだらかな傾斜がありますが、オー・コミュンヌはほぼ平地ですね。しかし経路検索してみるとラ・ターシュまでなんと徒歩7分!本当に近いですね~。

南部の畑は恐らくオーレア、レ・ジャキーヌも入っているかもしれません。緯度的にはニュイ=サン=ジョルジュと互い違いになっている部分です。

また同緯度のワイン街道を挟んだ東側がコート・ドールの畑とのこと。シャンボールのレ・リュの区各とブレンドされて、コート・ドールとしてリリースされるわけですね。

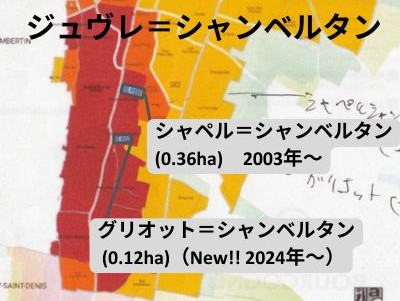

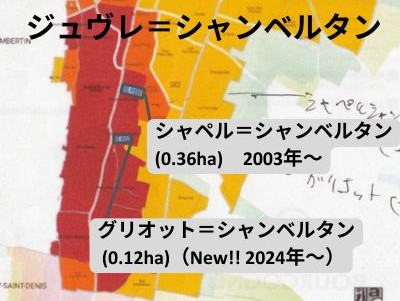

そして北上し、ジュヴレ=シャンベルタンへ。畑は以下の通り。

そして北上し、ジュヴレ=シャンベルタンへ。畑は以下の通り。

グラン・クリュ

・シャペル=シャンベルタン・グラン・クリュ (0.36ha)

・グリオット=シャンベルタン・グラン・クリュ (0.12ha)

見事にグラン・クリュのみですね。今回ジュヴレに関しては駆け足の解説だったので、特に深い説明はなかったのですが、畑の位置の詳細を地図に記載してくれていたので、少し調べてみました。

シャペル=シャンベルタンは緯度的に真ん中あたり。シャンベルタン=クロ・ド・ベーズから一級プティ=シャペルまで突き抜けるように区画を持っています。

ストリートビューで見てみますと、流石グラン・クリュ。どの畑もよく手入れされているように見えますが、やはり、なんとなくセシルの畑だと思われる部分のカバークロップが多いように思います。ちなみにこちらのストリートビューは2012年なので、ビオロジックであるものの、ビオディナミはまだ取り組んではいない時期ですね。その辺の違いもあるのかもしれません。

グリオット=シャンベルタンは2024年ヴィンテージからリリースとのこと。区画としては一番南。三叉路に面しており、道路を挟んでシャンベルタン、シャルム=シャンベルタンに面しています。ストリートビューでみると土壌はむき出しのように見えますが、この時の畑は誰のものだったのでしょうか・・・

そして再び南下し、ヴージョに移ります。畑はこちら。

そして再び南下し、ヴージョに移ります。畑はこちら。

グラン・クリュ

・クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュ (0.2ha)

畑はクロ・ド・ヴージョの中心からから、少し西にいったところ。セシルいわくグラン・エシェゾーのすぐ隣で、凄く良い畑とのこと。

早速お決まりのストリートビューで見てみると・・・残念ながら、道路からはグラン・エシェゾーに阻まれて畑は見えません。

しかし確かにグラン・エシェゾーとの距離がめちゃ近い事は確認できました。ここの区分けにはしっかりと年季の入った石垣が設置されていて、それがまた視界を遮っています。レ・ボーモン・バのように区分けがあいまいなところもあれば、「絶対に入ってくるなよ!」と言わんばかりに区分けされているところもあるんですね。

ちなみにもう一つの写真はクロ・ヴージョで収穫されたブドウです。5kgの箱を使い、ブドウをつぶさないように気を付けているとのこと。この5kgというのも何回も口に出していたので凄く大事な事なんだな、と感じました。

ちなみにもう一つの写真はクロ・ヴージョで収穫されたブドウです。5kgの箱を使い、ブドウをつぶさないように気を付けているとのこと。この5kgというのも何回も口に出していたので凄く大事な事なんだな、と感じました。

確かに10kgの箱と5kgの箱では下のブドウの潰れ方がきっと大きく変わってくるのでしょう。ブドウにストレスをかけない、という事は所々で仰っていたので、相当気遣われているということが伺えます。

そして摘んできたブドウはすぐに保冷庫に入れられます。ブドウにストレスをかけないためとのこと。

ちなみに収穫は2003年から同じチームで行っており、知り合いや近所の友達が参加してくれるそうです。その時の様子も見せてもらいましたが、みな笑顔が混じり、談笑しながら和気あいあいと、しかし真剣に取り組んでいました。

地図を用いての解説はここで終わり、ここからはセシルのワイン造りについて解説してもらいます。

まず第一に説明があったのは、

「化学薬品を使わずに、有機物を用いて、ブドウ樹に力を与えることを信条としている」

ということ。

こればかりは最初に言っておかないといかんとばかりに、セシルの語気が強まります。かなり大事にしているポリシーなんだということが伝わりました。その努力はストリートビューでしっかり確認させてもらいましたよ!

「ビオ・ディ・ナミなので、ビオの調剤、カレンダーを使用したワイン造りをしています。カビや病気に対する対策は、銅などの自然に近いもので対策をしている。

pHをコントロールするための酒石酸は絶対入れない。他の人には任せない」

とのこと。その言葉にまた強い信念を感じます。そのために大事なのはやはり畑仕事で、特に4~6月はひたすら、ず~っと畑にいるとのこと。

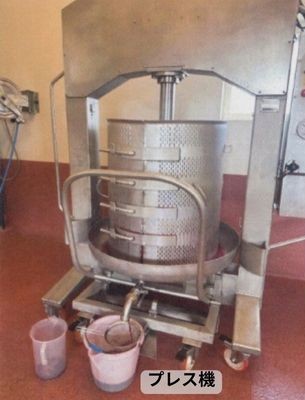

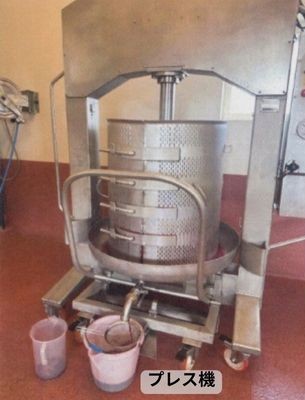

続いてプレスの説明へ。こちらは5hlの小さなプレス機。

続いてプレスの説明へ。こちらは5hlの小さなプレス機。

「プレスは作業時間は長いし、洗ってプレスしてを繰り返す力仕事で、とても大変な仕事です。」

セシルの表情から、本当に大変な作業なんだな・・ということが伝わってきます。小さなプレス機といっても大の大人以上のサイズです。流石に手動ではないと思いますが、部品一つとっても重そうです。確かにこれで一日中プレスしたり、清掃したりは大変だなー・・・頭が下がります。

ちなみに社員は7人程いるようですが、プレスをしている間は一日中、セシルがずっとプレス機の隣でジュースをチェックしているようです。

わざわざ写真も用意してくれ、プレスにかけるこだわりが強そうだなと思い「セシルにとってプレスとは?」と聞いてみたところ面白い答えが返ってきて来ました。

「料理人で例えるなら、プレスは火入れ。一流の料理人が火加減をずっと観察して調節するように、ワイン造りにおいても重要な工程の一つ」とのこと。

なるほど~!それを聞いて、できるだけ人的介入を避けた造りにおいて、プレスという工程は、かなり「介入度合いが高い」のだなと思いました。

どの程度力を加えるのか、ゆっくりなのか、速くなのか、どこまで絞り切るのか、どの程度果汁を残すのか、などなど・・・シンプルな工程だが考える事はやまほどあるし、最後の最後の部分は感覚に頼らざるを得ないところもあり、まさにセシルのワインをセシルのワイン足らしめている根幹の部分の一つなのかもしれません。

ちなみに果梗についての考え方も大変学びが深かったです。

「梗の使用というのは料理に塩で味をつけるようなもの。大前提として梗がキレイで健康であるということが必須だが、梗のカリウムが果汁に与える効果で酸が変わる。アロマを引き出す。

テロワールによって必要かそうでないかが変わる。全房か、除梗かはキュヴェによって違う。一部だけ除梗ということもある。2:8、6:4などと変えている。」

痺れるような回答でした。これは別の参加者の方が聞いてくれたのですが、流石の着眼点でこの回答を聞けたことを感謝しました。

セシルはなにかと料理に例えて、解説してくれます。もしかしたら、本人の感覚として、ワイン造りは料理をしている感覚に近いのかもしれません。

さらにSO2に対しての考え方についても教えてくれました。

「温暖化の影響でバクテリアが増えやすくなっているので、必要最低限使う。20mg/Lくらい。お酢になるのは嫌だ。海外に売っている以上はあくまで最低限使う」

セシルのワイン造りはできる限り介入を避ける造りですが、あくまで造っているのはワインなんだ、というメーカーとしてのプライドを感じる回答でした。

そしてタンニンについてのコメントは以下の通り。

「最近の夏場は、だいたい一週間で1度上がります。暑い年は2度上がる。そして暑い年はタンニンがよく出る。」

冗談混じりに、タンニンが出過ぎると40年後にしか飲めないワインになってしまうんだと笑っていました。そういうワインはセシルの造りたいワインではないんでしょう。セシルの考え方としてはあくまでタンニンは熟成をサポートするものだ、とのことです。

そして収穫について。直近のヴィンテージごとの違いは・・・

そして収穫について。直近のヴィンテージごとの違いは・・・

2021は雹の被害あり。

2022は畑が増えた年で、なにかと大変だったが、良い経験だった。

2023は雹も病気もなく、素晴らしい年。

そしてこちらのプレス機の中の写真は2024年ヴィンテージ。いつもならプレス機いっぱいになるのだが、生産量が少なく、ここまでしか埋まらなかったということです。残念ながら2024ヴィンテージはセシルに限らず生産量はかなり少なくなるかもしれませんね。

さあ、解説はここまで。そしていよいよテイスティングです・・・が誠に残念ながらこの日のoisyのコンディションが最悪で、鼻風邪が数年に一度レベルにひどく、鼻で呼吸をするとピタっとフタが閉じてしまうかのように、ことごとくテイスティングを邪魔されてしまう始末。それでもなんとかフタが開いたタイミングでできるかぎり頑張りましたが、セシルのコメントが中心になってしまうことをお許しください・・・

・Vosne-Romanee 1er Cru 2022

・Vosne-Romanee 1er Cru 2022

平均樹齢70年。石灰質に粘土質が少し多い土壌のためカシスやブルーベリーなどの黒い果実のニュアンスが強い。F.E.よりシャープで軽い。柔らかいが、まだ強い。

・Chambolle-Musigny 1er Cru les Feusselottes 2022

自然に燻されたような特徴的な土地のミネラリティの影響で余韻長く、白い花のよう。口の中に小石があるような塩味。口角の横がキュッとして美味しい(セシル談)

・Vosne-Romanee 1er Cru F.E.(Future Echezeaux) 2022

・Vosne-Romanee 1er Cru F.E.(Future Echezeaux) 2022

アロマティックでエレガント。柔らかく包み込まれるような感じ。より強く、余韻も長い。

・Vosne-Romanee 2018

黒と赤の果実だが黒が強い。柔らかく、エレガント。ツヤ感にパキッと感が残っており、まだ成長途中であることを感じさせる。

・Chambolle-Musigny 1er Cru les Feusselottes 2018

・Chambolle-Musigny 1er Cru les Feusselottes 2018

暑い年。フレッシュさをキープするために注意を払った。黒みがあって濃いが酸もある。柔らかい。

・Echezeaux du Dessus Grand Cru 2017

9/17収穫で少し遅い、バランスの良い年。エシェゾーは特に食事と一緒が良い。(セシル談)綺麗でエレガント。このポテンシャルにして赤い果実が支配的なのが印象的。

艶やかで、赤くも深く、優しいのに強く、エレガントなのに純朴さがあり、まさにハンドメイドワインの最高峰とも言えるような素晴らしいワイン達でした。

セシルの信条はまさしくワインに表現されているし、現時点ではどれもがあまりに若く、そのポテンシャルの全てをまだ見せてはくれていませんでした。

そして会も終わりに近づき、これまた他の参加者の方が、素晴らしい質問をしてくれました。

「セシル注目の若手生産者は?」

これまた回答を聞いて、痺れました。誰だと思いますか?Noisy wineのお客様ならよ~くご存知の造り手です。その名も・・・

「ミシェル・グロの息子 ピエール・グロ!」

それを聞いてブワッと鳥肌が経ちました。なぜかって・・・ちょうど一か月ほど前にピエール(ミシェル・グロ)のワインをテイスティングしていたんです。その時に感じたピエールの造りの方向性、特に質感の部分が、ちょうど今日テイスティングしているセシルのワインに被る部分があったからなんです・・・

話ぶりからそれなりの関係性があるのかな、と思いました。もちろんピエールはピエールの造りをこれから極めていくのでしょうが、向かっていく先にはセシルのワインがあるのかもしれない・・・そんなことを思わずにはいられませんでした。

最後にミーハー心から一緒に写真を撮っていただきました。175cmのoisyを軽く越す長身のセシルは写真の時にはわざわざ屈んで一緒に写ってくれました。

最初は緊張ぎみだったのか、厳格な表情で、職人肌の強い方だなーと思っていましたが、後半には随分と柔らかい笑顔を見せてくれました。

個人的に一番印象的だったのは醸造の部分で、「果梗は塩、プレスは火加減」という感覚的な部分のお話が聞けたことです。人的介入をできる限り少なくしたワイン造りは、ある意味「素材が全て」と言えるかもしれません。

しかし、畑仕事さえしっかりやっていればワインがうまくなるのか、といえば決してそうではなく、同じ素材、同じレシピで造った料理も、造る人によって違う味わいになるように、醸造での小さな判断の積み重ね、どういう判断をするのかというセンスが、最終的な味わいに繋がってくるのだという事を凄く感じました。

言葉の節々から妥協を許さない姿勢を感じられたセシルのワイン造り。2024年は非常に難しい年になるようですが、きっと今後も素晴らしいワインを造り続けてくれるのだと思います。

以上、セシル・トランブレイ本人による大変身になる、充実した勉強会のレポートでした。わざわざ遠い日本まで来て講習会を行ってくれたセシルさん、場を用意して頂いたインポーターの方々、そしてここまで読んで頂いた皆様、本当にありがとうございました!

セシルといえば、そこまでテイスティングするの・・!?でお馴染みの弊店でも流石にテイスティングはできません。「飲んでみたいなぁ・・・」と思いながらも、ラベルだけ見て、厳重梱包で送り出す・・という造り手です。しかもよくよく見てみると、なんと「セシル本人による講習会」と書いてあります!「これは行くしかない」とアリゴターの翌日で連ちゃんにはなってしまいますが、そそくさと店を抜け出し、行ってまいりました。

会場では流石に業界の重鎮と思われる方々。場違いかな・・・と思いながら若造の oisy が混ざります。プレゼンテーション資料に目を通していると、早速インポーターさんに連れられてセシルの登場です。挨拶も早々に徐々に解説が始まりました。まずはドメーヌ・セシル・トランブレイの歴史の解説からスタートです。

アメリカでは禁酒法が施行され、人々がアルコールに飢えていた1921年。ニュイ=サン=ジョルジュ村のトネリエ(樽職人)であったエドゥアール・ジャイエ氏(アンリ・ジャイエの叔父)とブドウ栽培農家の娘であったエステール・フルニエ氏の婚姻によりワイン造りを開始します。

そこから時は流れ29年後の1950年、彼らの5人の子供のうちの末っ子娘、ルネ・ジャイエが相続した畑をメタヤージュ(収穫した一部を地主に支払う折半耕作)やフェルマージュ(貸借耕作契約)へ出すことに。

1986年~2002年、ルネ・ジャイエの一人娘であるマリー・アニック・トランブレがメタヤージュ/フェルマージュ契約を引き継ぎます。

2003年、3人兄弟のうち、唯一ワイン造りに関心があったセシルが一家の畑を引き継ぎます。メタヤージュ/フェルマージュ契約の畑の半分(3ha)が返却され、ドメーヌ・セシル・トランブレイを興しました。

ちなみにアンリ・ジャイエとの血縁関係を整理してみると、アンリ・ジャイエの叔父の孫がセシルということになります。アンリ・ジャイエから見ると、セシルは「又いとこ」ということになります。

2005年 ビオロジック認証(ECOCERT)取得を取得。ちなみに化学的な農薬は2003年から使っていません。

2006年 ヴォーヌ=ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ルージュ・デュ・ドゥスュを購入。

2009年 シャンボール=ミュジニーの3区画を購入。レ・ルージュ・デュ・ドゥスュと合わせて1haに。

2012年 拠点をコート・ド・ボーヌから現在のモレ=サン=ドニ村へ移し、醸造所を新設します。

2016年 ビオディナミ開始。セシルいわく「色んな人の手を借りて」とのことだったので、ビオディナミに取り組むのは大変な作業だったことが想像されます・・

2022年 残り半分、3haのメタヤージュ/フェルマージュ契約終了。ヴォーヌ=ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ボーモン、エシェゾー、モレ=サン=ドニ、クロ・ド・ヴージョが戻り合計7haへ。醸造所を拡張。計14アペラシオンになりました。

現在の所有畑の一覧は以下の通り。

広域 / 村名

・ブルゴーニュ コート=ドール (0.8ha)

・モレ=サン=ドニ トレ・ジラール (0.5ha + 1ha)

・シャンボール=ミュジニー・レ・カボット (0.5ha)

・シャンボール=ミュジニー・オー・ゼシャンジュ (0.2ha)

・ヴォーヌ=ロマネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ (0.5ha)

・ニュイ=サン=ジョルジュ (0.09ha)

プルミエ・クリュ

・シャンボール=ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・フュスロット (0.45ha)

・ヴォーヌ=ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ルージュ・デュ・ドゥスュ (0.23ha)

・ヴォーヌ=ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ボーモン (0.15ha + 1.4ha)

・ニュイ=サン=ジョルジュ・プルミエ・クリュ・レ・ミュルジュ (0.18ha)

グラン・クリュ

・クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュ (0.2ha)

・シャペル=シャンベルタン・グラン・クリュ (0.36ha)

・エシェゾー・デュ・ドゥスュ・グラン・クリュ (0.18ha + 0.4ha(ボーモン・バ))

・グリオット=シャンベルタン・グラン・クリュ (0.12ha) New!!

以上です。所々解説が必要だと思いますので、ここからは地図を用いて説明していきます。

まずはモレ=サン=ドニ。

まずはモレ=サン=ドニ。モレにはトレ・ジラールの畑があります。歴史の所でも少し触れましたが、実はセシルの醸造所はモレにあります。2012年にコート・ド・ボーヌから移転してきました。醸造所は使いやすいように設計されているとのこと。

トレ・ジラールの区画内に醸造所があり、目と鼻の先にセシルのトレ・ジラールの畑もあります。グーグルマップで検索するとなんと徒歩4分! 特にこの畑はハンドリングよく、かなり細かい手入れができそうだな・・という印象です。

ちなみにストリート・ビューでトレ・ジラール内を歩き回ってみたのですが、他の畑が土が見えて痩せた土壌なのに対し、セシルの区画だと思われる部分だけめちゃくちゃ「緑が豊か」なんです・・!え~こんなに違うの・・!?と驚いちゃいました。

ストリートビューの撮影日を見ると2021年4月。まだ冬が明けたばかりの初春です。ビオディナミを開始したのは2016年だから既に5年は経過しています。

ストリートビューの撮影日を見ると2021年4月。まだ冬が明けたばかりの初春です。ビオディナミを開始したのは2016年だから既に5年は経過しています。日当たりも、風通しも条件はほぼ変わらないと思われるのに、これだけカバークロップの量が違えば、そりゃ根の育ち方もちがうよな・・と思わざるを得ません。

もしご興味あれば見てみてください。google MapでDomaine Cecile Tremblay と検索すればドメーヌが出てきます。ドメーヌの前の道を北に進んで一本目の交差路を右に曲がった右手側がセシルの畑です。そこに到着するまでの畑との差が一目瞭然です。

続いて説明はシャンボール=ミュジニーに移ります。畑は以下の通りです。

続いて説明はシャンボール=ミュジニーに移ります。畑は以下の通りです。広域 / 村名

・ブルゴーニュ コート=ドール

・シャンボール=ミュジニー・レ・カボット (0.5ha)

・シャンボール=ミュジニー・オー・ゼシャンジュ (0.2ha)

プルミエ・クリュ

・シャンボール=ミュジニー・プルミエ・クリュ・レ・フュスロット (0.45ha)

謎めいていたオー・ゼシャンジュですが、わずか0.2ha。そして樹齢100年のため別で醸造し、SO2無添加(瓶詰め前に少しだけ添加)。全てマグナムにすると言うことです。

また村名シャンボールのワイン街道を挟んで反対側にはブルゴーニュ・コート=ドール の畑が。レ・リュの区画内に収まっているように見え、広域の中でもかなり恵まれた立地であることがわかります。コート=ドールにはさらにヴォーヌ・ロマネの畑がブレンドされます。

そして今回セシルが一番話したかったであろうヴォーヌ=ロマネへ。

そして今回セシルが一番話したかったであろうヴォーヌ=ロマネへ。畑はこちら。

広域 / 村名

・ヴォーヌ=ロマネ・ヴィエイユ・ヴィーニュ (0.5ha)

プルミエ・クリュ

・ヴォーヌ=ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ルージュ・デュ・ドゥスュ (0.23ha)

・ヴォーヌ=ロマネ・プルミエ・クリュ・レ・ボーモン (0.15ha + 1.4ha)

グラン・クリュ

・エシェゾー・デュ・ドゥスュ・グラン・クリュ (0.18ha + 0.4ha(レ・ボーモン・バ))

ここで気になるのがエシェゾー・デュ・ドゥスュの「0.4ha(レ・ボーモン・バ)」ってなんだ?ということかと思います。早速説明がありました。

ここで気になるのがエシェゾー・デュ・ドゥスュの「0.4ha(レ・ボーモン・バ)」ってなんだ?ということかと思います。早速説明がありました。こちらの区画はレ・ボーモンだと思っていたらなんとエシェゾーも名乗れる区画だった!とのこと。そのため、2022は未来のエシェゾー(Future Echezeaux)ということで、Vosne-Romanee Premier Cruの横に小さく「F.E.」と記載されています。2023ヴィンテージからはエシェゾーとしてリリースされるとのこと。見せてもらうと本当に小さい(笑)知らなければスルーしちゃいそうなくらいです。

そのような畑のため、レ・ボーモンからエシェゾー(レ・ボーモン・バ)まで畝は全く一緒。マルヌ・ブルーの青みがかった凄く良い土壌とのこと。大昔は川だった場所で大きな溝みたいになっていて、風が通り抜け涼しい反面、雹の被害を受けやすいようです。

元々持っていたエシェゾー・デュ・ドゥスュもグラン・エシェゾーの真上に位置し、エシェゾーの中心で凄く良い畑。エシェゾーもかつては元は6haだったが、今や37ha。そのオリジナルの6haに属する良い区画とのことです。

元々持っていたエシェゾー・デュ・ドゥスュもグラン・エシェゾーの真上に位置し、エシェゾーの中心で凄く良い畑。エシェゾーもかつては元は6haだったが、今や37ha。そのオリジナルの6haに属する良い区画とのことです。村名ヴォーヌ・ロマネは村の下部に位置します。大きく二つの地域に別れ、北部の畑はオー・コミュンヌだと思われます。ラ・ターシュから、レ・ショーム、と東へ進みクロ・デ・レア直下の区画です。

早速ストリートビューで見てみると、クロ・デ・レアまではなだらかな傾斜がありますが、オー・コミュンヌはほぼ平地ですね。しかし経路検索してみるとラ・ターシュまでなんと徒歩7分!本当に近いですね~。

南部の畑は恐らくオーレア、レ・ジャキーヌも入っているかもしれません。緯度的にはニュイ=サン=ジョルジュと互い違いになっている部分です。

また同緯度のワイン街道を挟んだ東側がコート・ドールの畑とのこと。シャンボールのレ・リュの区各とブレンドされて、コート・ドールとしてリリースされるわけですね。

そして北上し、ジュヴレ=シャンベルタンへ。畑は以下の通り。

そして北上し、ジュヴレ=シャンベルタンへ。畑は以下の通り。グラン・クリュ

・シャペル=シャンベルタン・グラン・クリュ (0.36ha)

・グリオット=シャンベルタン・グラン・クリュ (0.12ha)

見事にグラン・クリュのみですね。今回ジュヴレに関しては駆け足の解説だったので、特に深い説明はなかったのですが、畑の位置の詳細を地図に記載してくれていたので、少し調べてみました。

シャペル=シャンベルタンは緯度的に真ん中あたり。シャンベルタン=クロ・ド・ベーズから一級プティ=シャペルまで突き抜けるように区画を持っています。

ストリートビューで見てみますと、流石グラン・クリュ。どの畑もよく手入れされているように見えますが、やはり、なんとなくセシルの畑だと思われる部分のカバークロップが多いように思います。ちなみにこちらのストリートビューは2012年なので、ビオロジックであるものの、ビオディナミはまだ取り組んではいない時期ですね。その辺の違いもあるのかもしれません。

グリオット=シャンベルタンは2024年ヴィンテージからリリースとのこと。区画としては一番南。三叉路に面しており、道路を挟んでシャンベルタン、シャルム=シャンベルタンに面しています。ストリートビューでみると土壌はむき出しのように見えますが、この時の畑は誰のものだったのでしょうか・・・

そして再び南下し、ヴージョに移ります。畑はこちら。

そして再び南下し、ヴージョに移ります。畑はこちら。グラン・クリュ

・クロ・ド・ヴージョ・グラン・クリュ (0.2ha)

畑はクロ・ド・ヴージョの中心からから、少し西にいったところ。セシルいわくグラン・エシェゾーのすぐ隣で、凄く良い畑とのこと。

早速お決まりのストリートビューで見てみると・・・残念ながら、道路からはグラン・エシェゾーに阻まれて畑は見えません。

しかし確かにグラン・エシェゾーとの距離がめちゃ近い事は確認できました。ここの区分けにはしっかりと年季の入った石垣が設置されていて、それがまた視界を遮っています。レ・ボーモン・バのように区分けがあいまいなところもあれば、「絶対に入ってくるなよ!」と言わんばかりに区分けされているところもあるんですね。

ちなみにもう一つの写真はクロ・ヴージョで収穫されたブドウです。5kgの箱を使い、ブドウをつぶさないように気を付けているとのこと。この5kgというのも何回も口に出していたので凄く大事な事なんだな、と感じました。

ちなみにもう一つの写真はクロ・ヴージョで収穫されたブドウです。5kgの箱を使い、ブドウをつぶさないように気を付けているとのこと。この5kgというのも何回も口に出していたので凄く大事な事なんだな、と感じました。確かに10kgの箱と5kgの箱では下のブドウの潰れ方がきっと大きく変わってくるのでしょう。ブドウにストレスをかけない、という事は所々で仰っていたので、相当気遣われているということが伺えます。

そして摘んできたブドウはすぐに保冷庫に入れられます。ブドウにストレスをかけないためとのこと。

ちなみに収穫は2003年から同じチームで行っており、知り合いや近所の友達が参加してくれるそうです。その時の様子も見せてもらいましたが、みな笑顔が混じり、談笑しながら和気あいあいと、しかし真剣に取り組んでいました。

地図を用いての解説はここで終わり、ここからはセシルのワイン造りについて解説してもらいます。

まず第一に説明があったのは、

「化学薬品を使わずに、有機物を用いて、ブドウ樹に力を与えることを信条としている」

ということ。

こればかりは最初に言っておかないといかんとばかりに、セシルの語気が強まります。かなり大事にしているポリシーなんだということが伝わりました。その努力はストリートビューでしっかり確認させてもらいましたよ!

「ビオ・ディ・ナミなので、ビオの調剤、カレンダーを使用したワイン造りをしています。カビや病気に対する対策は、銅などの自然に近いもので対策をしている。

pHをコントロールするための酒石酸は絶対入れない。他の人には任せない」

とのこと。その言葉にまた強い信念を感じます。そのために大事なのはやはり畑仕事で、特に4~6月はひたすら、ず~っと畑にいるとのこと。

続いてプレスの説明へ。こちらは5hlの小さなプレス機。

続いてプレスの説明へ。こちらは5hlの小さなプレス機。「プレスは作業時間は長いし、洗ってプレスしてを繰り返す力仕事で、とても大変な仕事です。」

セシルの表情から、本当に大変な作業なんだな・・ということが伝わってきます。小さなプレス機といっても大の大人以上のサイズです。流石に手動ではないと思いますが、部品一つとっても重そうです。確かにこれで一日中プレスしたり、清掃したりは大変だなー・・・頭が下がります。

ちなみに社員は7人程いるようですが、プレスをしている間は一日中、セシルがずっとプレス機の隣でジュースをチェックしているようです。

わざわざ写真も用意してくれ、プレスにかけるこだわりが強そうだなと思い「セシルにとってプレスとは?」と聞いてみたところ面白い答えが返ってきて来ました。

「料理人で例えるなら、プレスは火入れ。一流の料理人が火加減をずっと観察して調節するように、ワイン造りにおいても重要な工程の一つ」とのこと。

なるほど~!それを聞いて、できるだけ人的介入を避けた造りにおいて、プレスという工程は、かなり「介入度合いが高い」のだなと思いました。

どの程度力を加えるのか、ゆっくりなのか、速くなのか、どこまで絞り切るのか、どの程度果汁を残すのか、などなど・・・シンプルな工程だが考える事はやまほどあるし、最後の最後の部分は感覚に頼らざるを得ないところもあり、まさにセシルのワインをセシルのワイン足らしめている根幹の部分の一つなのかもしれません。

ちなみに果梗についての考え方も大変学びが深かったです。

「梗の使用というのは料理に塩で味をつけるようなもの。大前提として梗がキレイで健康であるということが必須だが、梗のカリウムが果汁に与える効果で酸が変わる。アロマを引き出す。

テロワールによって必要かそうでないかが変わる。全房か、除梗かはキュヴェによって違う。一部だけ除梗ということもある。2:8、6:4などと変えている。」

痺れるような回答でした。これは別の参加者の方が聞いてくれたのですが、流石の着眼点でこの回答を聞けたことを感謝しました。

セシルはなにかと料理に例えて、解説してくれます。もしかしたら、本人の感覚として、ワイン造りは料理をしている感覚に近いのかもしれません。

さらにSO2に対しての考え方についても教えてくれました。

「温暖化の影響でバクテリアが増えやすくなっているので、必要最低限使う。20mg/Lくらい。お酢になるのは嫌だ。海外に売っている以上はあくまで最低限使う」

セシルのワイン造りはできる限り介入を避ける造りですが、あくまで造っているのはワインなんだ、というメーカーとしてのプライドを感じる回答でした。

そしてタンニンについてのコメントは以下の通り。

「最近の夏場は、だいたい一週間で1度上がります。暑い年は2度上がる。そして暑い年はタンニンがよく出る。」

冗談混じりに、タンニンが出過ぎると40年後にしか飲めないワインになってしまうんだと笑っていました。そういうワインはセシルの造りたいワインではないんでしょう。セシルの考え方としてはあくまでタンニンは熟成をサポートするものだ、とのことです。

そして収穫について。直近のヴィンテージごとの違いは・・・

そして収穫について。直近のヴィンテージごとの違いは・・・2021は雹の被害あり。

2022は畑が増えた年で、なにかと大変だったが、良い経験だった。

2023は雹も病気もなく、素晴らしい年。

そしてこちらのプレス機の中の写真は2024年ヴィンテージ。いつもならプレス機いっぱいになるのだが、生産量が少なく、ここまでしか埋まらなかったということです。残念ながら2024ヴィンテージはセシルに限らず生産量はかなり少なくなるかもしれませんね。

さあ、解説はここまで。そしていよいよテイスティングです・・・が誠に残念ながらこの日のoisyのコンディションが最悪で、鼻風邪が数年に一度レベルにひどく、鼻で呼吸をするとピタっとフタが閉じてしまうかのように、ことごとくテイスティングを邪魔されてしまう始末。それでもなんとかフタが開いたタイミングでできるかぎり頑張りましたが、セシルのコメントが中心になってしまうことをお許しください・・・

・Vosne-Romanee 1er Cru 2022

・Vosne-Romanee 1er Cru 2022平均樹齢70年。石灰質に粘土質が少し多い土壌のためカシスやブルーベリーなどの黒い果実のニュアンスが強い。F.E.よりシャープで軽い。柔らかいが、まだ強い。

・Chambolle-Musigny 1er Cru les Feusselottes 2022

自然に燻されたような特徴的な土地のミネラリティの影響で余韻長く、白い花のよう。口の中に小石があるような塩味。口角の横がキュッとして美味しい(セシル談)

・Vosne-Romanee 1er Cru F.E.(Future Echezeaux) 2022

・Vosne-Romanee 1er Cru F.E.(Future Echezeaux) 2022アロマティックでエレガント。柔らかく包み込まれるような感じ。より強く、余韻も長い。

・Vosne-Romanee 2018

黒と赤の果実だが黒が強い。柔らかく、エレガント。ツヤ感にパキッと感が残っており、まだ成長途中であることを感じさせる。

・Chambolle-Musigny 1er Cru les Feusselottes 2018

・Chambolle-Musigny 1er Cru les Feusselottes 2018暑い年。フレッシュさをキープするために注意を払った。黒みがあって濃いが酸もある。柔らかい。

・Echezeaux du Dessus Grand Cru 2017

9/17収穫で少し遅い、バランスの良い年。エシェゾーは特に食事と一緒が良い。(セシル談)綺麗でエレガント。このポテンシャルにして赤い果実が支配的なのが印象的。

艶やかで、赤くも深く、優しいのに強く、エレガントなのに純朴さがあり、まさにハンドメイドワインの最高峰とも言えるような素晴らしいワイン達でした。

セシルの信条はまさしくワインに表現されているし、現時点ではどれもがあまりに若く、そのポテンシャルの全てをまだ見せてはくれていませんでした。

そして会も終わりに近づき、これまた他の参加者の方が、素晴らしい質問をしてくれました。

「セシル注目の若手生産者は?」

これまた回答を聞いて、痺れました。誰だと思いますか?Noisy wineのお客様ならよ~くご存知の造り手です。その名も・・・

「ミシェル・グロの息子 ピエール・グロ!」

それを聞いてブワッと鳥肌が経ちました。なぜかって・・・ちょうど一か月ほど前にピエール(ミシェル・グロ)のワインをテイスティングしていたんです。その時に感じたピエールの造りの方向性、特に質感の部分が、ちょうど今日テイスティングしているセシルのワインに被る部分があったからなんです・・・

話ぶりからそれなりの関係性があるのかな、と思いました。もちろんピエールはピエールの造りをこれから極めていくのでしょうが、向かっていく先にはセシルのワインがあるのかもしれない・・・そんなことを思わずにはいられませんでした。

最後にミーハー心から一緒に写真を撮っていただきました。175cmのoisyを軽く越す長身のセシルは写真の時にはわざわざ屈んで一緒に写ってくれました。

最初は緊張ぎみだったのか、厳格な表情で、職人肌の強い方だなーと思っていましたが、後半には随分と柔らかい笑顔を見せてくれました。

個人的に一番印象的だったのは醸造の部分で、「果梗は塩、プレスは火加減」という感覚的な部分のお話が聞けたことです。人的介入をできる限り少なくしたワイン造りは、ある意味「素材が全て」と言えるかもしれません。

しかし、畑仕事さえしっかりやっていればワインがうまくなるのか、といえば決してそうではなく、同じ素材、同じレシピで造った料理も、造る人によって違う味わいになるように、醸造での小さな判断の積み重ね、どういう判断をするのかというセンスが、最終的な味わいに繋がってくるのだという事を凄く感じました。

言葉の節々から妥協を許さない姿勢を感じられたセシルのワイン造り。2024年は非常に難しい年になるようですが、きっと今後も素晴らしいワインを造り続けてくれるのだと思います。

以上、セシル・トランブレイ本人による大変身になる、充実した勉強会のレポートでした。わざわざ遠い日本まで来て講習会を行ってくれたセシルさん、場を用意して頂いたインポーターの方々、そしてここまで読んで頂いた皆様、本当にありがとうございました!

Copyright(C) 1998-2023 Noisy Wine [ Noisy's Wine Selects ] Reserved